2021.02.19

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2021.02.19

やはり、どうしても書いておかなければならない。後世に真実を伝えなければならないと思った。1984年ロサンゼルス大会無差別級決勝、山下泰裕選手とエジプトのモハメド・ラシュワン選手の戦いである。

「フェアプレー」というと、必ずこの試合が例えにあがる。2回戦で右足ふくらはぎの肉離れを起こした山下に対し、ラシュワンはその痛めた右足を攻めることなく戦った。それがフェアプレーだというのである。

それは間違った美談、フェアプレーの意味を間違えていると幾度も書き、訴えてきた。しかし、都市伝説の根は強く張り、人々は誤った伝説を真実として受け止めているのだ。

2019年の掉尾を飾るNHK『紅白歌合戦』―この国民的な番組の総合司会を務めたタレントの内村光良さんが来る2020年東京オリンピック・パラリンピックへの期待をこめて、あの山下-ラシュワン戦を取り上げて、ラシュワンが山下の痛めた足を攻めなかったことをフェアプレーだと称賛した。

年が明け、少し経ったある日、東京新聞にラシュワン氏が来日して膝の手術を受けるという記事が載った。心温まるいい記事ではあったが、そこでもラシュワンが山下の痛めた足を攻めなかったと書かれてあった。内村さんの話に続いて、まさか新聞記者までがそう書くとは思わなかった。

寝技に入る瞬間

考えてみて欲しい。相手に同情し、手を抜くことがフェアプレーだろうか。同情された相手がそれを喜ぶだろうか。けがをしていようが、病気であろうが、試合の場に臨んだ以上、全力で戦ってこそ「スポーツ」ではないのか。まして山下はとてつもなく強い存在。同情の余地などあったとは思わない。

映像が残っている。開始早々、組み合うとすぐラシュワンは右足を山下の痛めた右足に飛ばしている。そして、すかさず左から払い腰をかけた。それを山下がかわし、ラシュワンの体勢が崩れたところを寝技に持ち込み、横四方固めに決めたのである。

ラシュワンはフェイントではあったが確かに右足を攻めた。そして山下の体重の乗った軸足である左に払い腰をかけた。では、ラシュワンは卑怯なのか。そうではない。相手を倒すためには正しい戦法だといっていい。

ラシュワンは試合前、エジプトチームの山本信明コーチから作戦を伝授された。「1分間は技をかけるな」という指示だ。けがをしている山下は時間をかけられるほど痛みが進行し、苦しくなる。相手が1分間、技をしかけてこなければ「何をするのか」動揺も走るだろう。「その動揺をねらえ」というのが、勝つための作戦だった。

しかし、ラシュワンは作戦を実行しなかった。いきなり技を仕掛けた。いたずらに時間を長引かせ、山下が弱るのを待つのではなく「正々堂々」と強敵に立ち向かっていった。

そして山下は“挑戦者”をねじ伏せ、圧倒的な力で勝利した。それがあの戦いの真実にほかならない。

後年、山下はこう話している。

「けがをした足を武士の情けで攻めてこなかったというのは誤解です。彼は何も遠慮しなかった。右足だけを攻めるというような卑怯な手を使うことなく、真っ向からいつもどおりに堂々と向かって勝負してきてくれた。そのことこそが『フェアプレー』だったのです」

ラシュワンはロサンゼルス大会の後、ユネスコ(UNESCO=国際連合教育科学文化機関)からフェアプレー賞を贈られた。それは、決して痛めた足をねらわなかったからではなく、正々堂々と戦い、敗れた後の清々しい行動が高く評価されたのである。

試合後、勝利に喜びながらも山下は歩くことも難しかった。ラシュワンは山下に肩を貸し、大きな体を押し上げるように表彰台の頂点に立たせた。そして、「夢」の実現に男泣きする山下の右腕を2位の座から支えた。清々しい光景だった。それが素晴らしいと大きな称賛を浴びたのだった。

「Be a hard fighter and a good loser」

全力で戦い、よき敗者たれ。山下はすごかったが、ラシュワンもまた素晴らしかった。ラシュワンはスポーツの根本にあるフェアプレー、スポーツマンシップを体現した人として正しく記憶されなければならない。

山下泰裕は9歳から柔道を始めた。人よりも頭一つ抜けた大きな体で、熊本市立藤園中学時代から全国大会で活躍した。2年生のとき、「将来の夢」と題した作文にこう書いた。

「柔道で頑張って、オリンピックに出場してメインポールに上がる日の丸をみながら、君が代を聞きたい」

そんな山下少年に中学時代の恩師、白石礼介先生はこう教えたという。

目標に向かって頑張っていく

失敗しても投げられても立ち上がっていく

決まりを守る

我慢をする

仲間と力を合わせる

弱い者に手を差し伸べる

戦った相手を尊敬する

教室ではなかなか学べないが、それが人生では大事なこと

目指すのは人生の金メダルなんだ

白石先生の教えにはスポーツの価値、本質のすべてが込められていた。山下はその言葉を座右に置き、柔の道を突き進んだ。その後の活躍は多くの人たちが知るところだが、一度だけ、心がくじけそうになったことがある。あの1980年モスクワ大会のボイコットにほかならない。

モスクワ前年の1979年12月27日、ソ連(現・ロシア)軍はアフガニスタンに突然、軍事侵攻した。東西冷戦時代のまっただなか、親ソ政権をアフガニスタンに樹立するための軍事介入だった。国連総会は圧倒的多数でソ連軍の即時撤退を決議、翌1980年1月4日、米国のジミー・カーター大統領は経済政策に加え、夏のモスクワオリンピックのボイコットを示唆した。そして1月20日、米国オリンピック委員会(USOC)に書簡を送ると同時に、英国、フランス、西ドイツ、日本など西側諸国に同調を呼びかけた。

書簡には、「ソ連の軍隊が今後1カ月以内にアフガニスタンから撤退しない場合、国際オリンピック委員会(IOC)にモスクワ以外の都市で開催するか、今年の開催を中止するよう求める。それが容れられない場合はモスクワ大会に参加しないよう勧告する」とあった。

しかし、ソ連軍はカーター大統領の“警告”を無視して居座り、IOCも「モスクワ開催」を再確認しただけに終わった。

1980年2月のレークプラシッド冬季大会は米ソ両国緊張状態のまま実施された。そして英国オリンピック委員会は3月25日、賛成15、反対1、保留4で「モスクワ参加」を決めた。カーター大統領に同調するマーガレット・サッチャー首相の主張よりも、「政治とスポーツの分離」を訴えたセバスチャン・コー(後に2012年ロンドン大会組織委員会会長、世界陸上競技連盟会長)ら選手側の意見が支持されたのである。

米国は4月12日、USOC総会を開いて1604対797、棄権50で「不参加」を決めた。ボート選手アニタ・デフランツ(現IOC委員)らの叫びは押しつぶされた。カナダ、西ドイツが「不参加」を決め、フランス、オーストラリアは「参加」を表明した。日本の態度決定は5月24日、参加意思の最終確認期限ぎりぎりになった。

日本オリンピック委員会(JOC)は揺れていた。意思決定に先立つ4月21日、いまはなき東京・原宿の岸記念体育会館に選手強化担当コーチ会議を緊急招集し、この意見徴収の場には選手の代表も呼ばれた。レスリングの高田裕司は「何のためにここまでやってきたのか……」と泣き、山下は「僕らを、選手をオリンピックに出場させてほしい」と訴えた。

しかし山下たちの思いは届かず、5月24日、岸記念体育会館地下3階の大講堂で開かれたJOC臨時総会は挙手による意思表示を行い、「参加」13票、「不参加」29票、棄権2票で「ボイコット」が決まった。

当時JOCは日本体育協会(現・日本スポーツ協会)傘下の特別委員会に過ぎない。“親組織”の日本体協会長は元参議院議長の河野謙三氏。カーター政権と協調路線を歩む大平正芳政権の意志は河野を通じて日本体協に伝えられ、JOCの決定に大きな影響を与えたことはいうまでもなかった。そして、それが1989年、JOCの日本体協からの分離、独立につながっていったのである。

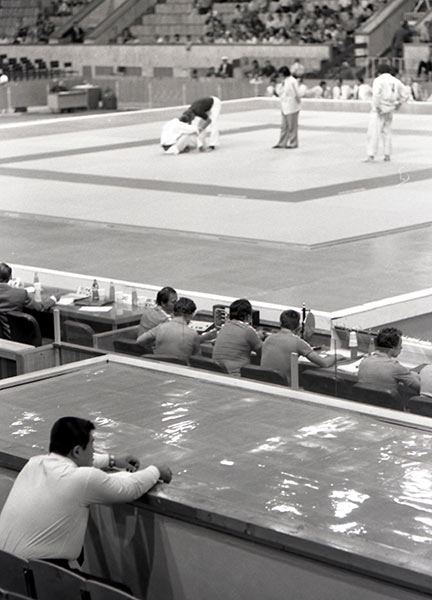

モスクワオリンピックの柔道を観戦する山下

柔道のモスクワ大会代表最終選考会を兼ねた全日本体重別選手権は、皮肉なことにその翌日に開催された。95キロ超級は4選手によるリーグ戦で行われ、山下は遠藤純男の捨て身の「カニばさみ」で左足腓骨を骨折してしまう。試合続行は不可能となったが、すでに2勝していた山下が優勝。JOCからボイコットする予定のモスクワ大会代表認定書が送られたが、それは失望感を増幅させるだけの代物だったかもしれない。

左足は全治3カ月、失意の山下に「モスクワに行ってこい」と声をかけたのは、東海大学創設者の松前重義総長である。山下にとって嘉納治五郎と並ぶ大きな存在は、「行けば惨めな思いになる」と逡巡する山下に、「世界をみてきなさい」と背中を押した。

「行ってよかった。柔道仲間たちから声をかけられて、また日本に戻って、やるぞという気持ちになれました」

モスクワに来た山下をライバルたちは温かく迎えた。「けがは大丈夫か」と聞き、「またやれるよな」と励まし、「がんばれよ」と声をかけてくれた。「自分は一人ではない。世界中に柔道の仲間がいる」と実感した。柔道、スポーツを通した友情のありがたさを感じ、中学時代に教わった「教室ではなかなか学べない」「人生では大事な」ことを、身をもって知る旅となった。

帰国後、山下は再び「将来の夢」の実現に邁進する。その結実がロサンゼルスである。2回戦で右足肉離れを起こした時、東海大学の恩師であり、日本代表監督の佐藤宣賤氏は思わず天を仰いだという。「山下は古橋さんと同じ運命なのか」と……。

競泳長距離の古橋廣之進は世界記録を幾度も更新しながら、しかし選手人生のピークにあった1948年ロンドン大会に日本不参加のために出場できなかった。ようやく出場できた1952年ヘルシンキ大会は、大会前からの体調不良が続いて1500メートル自由形8位に沈んだ。モスクワの夢が絶たれ、次のロサンゼルスで窮地に立つ教え子に古橋の姿を重ねたのも無理はなかった。だが、山下は師匠の杞憂を抑え込んだ。あのモスクワへの旅の経験が負けない心を育んでくれたのか。

王者・山下はロサンゼルス大会の翌年、全日本選手権に前人未踏の9連覇を果たし、203連勝の無敗記録を残したまま現役を退いた。その後は東海大学教授、副学長として教育者の道を歩むとともに、男子日本代表監督となって後進を指導。さらに2017年に全日本柔道連盟会長、2019年からJOC会長を務め、2020年1月にはIOC委員に選任された。

指導者、教育者としての山下は「日常生活でもフェアプレー」を説く。「柔道で学んだことを普段の生活でも生かせ」とも語る。モスクワ、そしてロサンゼルスで体験した柔道のすばらしさ、教えを説くのである。柔道の普及とともに社会貢献にも尽力。嘉納治五郎が唱えた「精力善用」「自他共栄」の考えを広めていった。

とくに力をいれた国際貢献活動では、NPO法人「柔道教育ソリダリティ」を創設、途上国の若者に柔道を通した人間教育を行ってきた。2019年6月、JOC会長就任を機に13年続けてきた法人は解散、活動を中止した。しかし、志は東海大学の教え子であり現・男子日本監督の井上康生がNPO法人「JUDOs」を創設、活動が引き継がれている。山下自身もIOCではソリダリティ委員会に所属、新たな活動を続けていく。「新しい夢」への挑戦である。

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員