2019.08.28

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.08.28

河西が入社した頃のNHK東京放送局(東京・港区愛宕山)

「立体的放送で定評ある放送界の一人者」(朝日新聞1936.4.10)。かつてのアナウンサー河西三省の評価は、「前畑ガンバレ」が始まる以前からどこを眺め渡してもきわめて高い。

河西が日本放送協会(NHK)東京中央放送局に入ったのは1929年(昭和4)のことであった。この頃ラジオでは8歳年上の松内則三がすでにスポーツ放送で名をあげている。松内を有名にしたのは神宮球場の大学野球の実況中継。「カラスが一羽、二羽。三羽、四羽。風雲いよいよ急を告げております」。私が新人アナウンサーの頃、年配の先輩たちからよく聞かされたのは、「球は転々、外野の塀」という松内がよく使ったもう一つのフレーズだった。ブツブツとした口調ながら五七調にそろえたコメントは、多くのファンだけではなく後輩アナウンサーたちにも語り継がれていた。

その松内に遅れること4年、河西はアナウンサーとして放送局に招聘される。慶応大学を卒業して時事新報社に入ると、記者の仕事をしながら日比谷でプレーヤーズ・ボードという中等学校野球大会の情報板の説明役をしていたという。そんな河西に声をかけたのは、当時の放送部長矢部謙次郎。「『河西、こい』というようなことになって」(日本放送協会「放送夜話」1968)と本人が後に語っているが、今とは違って電光石火の採用だったようだ。4月1日付で入って19日には大学野球の放送をしているというから、これまたあっという間のデビューだった。

河西は、実況に際し、始めの部分はいつも原稿を書いていたと明かしている。「ぼくは放送するときに、どうしても1分半から2分くらい原稿がないと気分が乗らない」。経験の上から言えば、原稿を書いて読むことで入ろうとするアナウンサーには堅実なタイプが多い。まだ行われていない試合の動きそのものに関して、あらかじめ文章化などできないから、ここで言う「原稿」とは放送に入ってから試合開始までの数分間のことを指している。放送の経験が少ないうちは、開始直後になかなかリズムに乗れないことがある。元来、実況とはプレーヤーの動きの起点に次々とピンを打つ要領でことばを発していく作業だ。アクションと同時に短いフレーズを口にしていけば、プレーのリズムが自分の中にも刻まれていく。ところが試合開始前には、リズムのない状態が続いている。そこを突破するのに原稿を読む。いわば実況前のウォームアップとでも言おうか。当時であればかえってそれが試合開始後の生き生きとした描写と対照をなし、聴く者の耳には心地よかったことだろう。

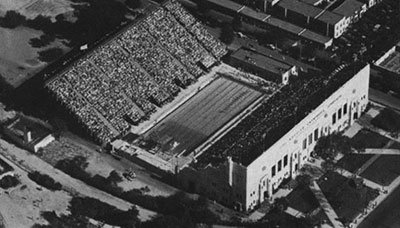

1932年ロサンゼルスオリンピックの水泳会場

河西が初めてオリンピックの放送に携わるのは1932年のロサンゼルス大会。この大会には日本から3人のアナウンサーが派遣された。今とは違い、アナウンサーのほかには交渉員が1人だけというわずかなメンバーであった。ロサンゼルスでは、NBCとロサンゼルスオリンピック組織委員会との放送権交渉がうまくいかず、競技会場での実況放送の許可が認められない。やむなくアナウンサーは現場で試合やレースをみてはメモを取り、それを会場から歩いて10分ほどのスタジオに戻って実況調でしゃべる"実感放送"を余儀なくされた。

ロサンゼルスに派遣された3人のアナウンサーの姿は当時の映画ニュースで上映されたようで、背広に帽子をかぶったハイカラな男たちが地元の放送局を訪ねる様子を粗い映像がとらえている。画面の中の河西が控えめに立ち回っているところを見ると、あまり前に出たがるタイプではなかったようだ。

大会には天才と言われた水泳の前畑秀子が18歳で女子200m平泳ぎに出場。オーストラリアの選手にタッチの差で敗れ、銀メダルを獲得している。日本に戻った前畑は、やがて毎年のように記録を更新し、日本の期待はベルリンオリンピックに向かって大きくなっていった。

1936年、ベルリン大会。大日本体育協会(現日本スポーツ協会)は、4年後の1940年にオリンピックの東京開催を期していたこともあって、ロサンゼルス大会を50人以上超える249人の大選手団を送るのだが、実況要員としては1人減り、河西を含むわずかに2人がドイツの地に渡った。

ベルリン大会は、ロサンゼルスと違って競技現場からの実況中継が準備されていた。日本で放送されるラジオは、日本時間の午前6時半から7時、それに午後11時から午前零時までの2回。当時のドイツは夏時間制度を採用していないため、日本との時差は8時間である。この大会では、音声をレコードに録音する手法も用意されたから、日本向けの朝の放送は実況録音の再生、日本の夜の放送だけが現場からのナマ実況となった。

アナウンサーわずかに2人。しかもディレクターもいない海外からの放送は困難を極めたと見える。資料が少ない、選手の顔がわからない、ことばに不自由する。しかも朝から晩まで毎日現場で取材と実況の繰り返しだ。現代のオリンピック放送でも大会日程が進むに連れ、アナウンサーの大半が大きな疲労感を口にし始めるのに、1936年の環境を考えればさぞ厳しかったことだろう。そんな中で生まれたのが女子200m平泳ぎ決勝、前畑秀子のレース実況だ。

1936年8月11日。この日は、男子800mリレーと女子200m平泳ぎが放送の対象種目だった。ところが日本時間の午後11時30分から始まるはずの800mリレーは、15分ほどずれ込んで45分からの開始となる。河西はすでにリレー実況からマイクを握っている。レースは、日本が2位のアメリカに10秒以上の差をつけて圧勝。この段階で日本国内はすでに大騒ぎになっていた。次の種目、200m平泳ぎが始まろうとする頃には時計はすでに58分を示している。日本国内で許された放送時間の終了まであとわずか2分。これでは、前畑のレースは伝えきれない。そこで河西はドイツからことばを並べ立てる。「つづいて女子二百米平泳 前畑嬢が白い帽子、白いガウンで現れました、あと二、三分でスタートします、どうぞ時間が来ても切らないで下さい」(東京日日新聞1936.8.12)河西は、繰り返しスイッチを切らないように国民に呼びかける。一人一人がスイッチを切るか切らないかは問題ではない。大本の電源を落とすのは当時の役人なのだから。河西が繰り返す「切らないでください」。このコメントにほだされたのか、役人はとうとうスイッチに手をかけないまま、放送は日本に流れることになった。スタート台に立つ前畑にとっては、これこそ前回ロサンゼルス大会のリベンジのレースであった。

1936年ベルリンオリンピック競泳女子200m平泳ぎ。トップを泳ぐ白い帽子が前畑秀子

「あと25、あと25、あと25。わずかにリード、わずかにリード。わずかにリード。前畑、前畑頑張れ、頑張れ、頑張れ。ゲネンゲルが出てきます。ゲネンゲルが出ています。頑張れ、頑張れ、頑張れ頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ頑張れ。前畑、前畑リード、前畑リード、前畑リードしております。前畑リード、前畑頑張れ、前畑頑張れ、前、前っ、リード、リード。あと5メーター、あと5メーター、あと5メーター、5メーター、5メーター、前っ、前畑リード。勝った勝った勝った、勝った勝った。勝った。前畑勝った、勝った勝った、勝った。勝った勝った。前畑勝った、前畑勝った。前畑勝った。前畑勝ちました。前畑勝ちました。前畑勝ちました。前畑勝ちました。前畑勝ちました。前畑の優勝です。前畑優勝です」

当時のアナウンサーは求めに応じて放送終了後、あとから別のスタジオで録音に臨みレコード化して販売する仕事にも携わっていたから、書き起こした音源が放送同録のものかどうか定かではない。細かな部分は省略するにしても、間違いないのは「ガンバレ」と「勝った」ということばが多かったことだろう。当時、海をまたぐ電波には短波が使われている。同じことばの連続は他から批判される可能性が高いが、短時間で受信レベルの変化しやすい短波放送の特性を考えて、河西はあえて同じことばを繰り返すのをいとわなかったのではなかったか。

船旅を終えて10月3日の帰国後、河西は当時を振り返っている。選手とともに帰国の途に就いた河西は、途中で立ち寄った香港で前畑宛に届けられた放送実況のレコードを受け取ったというのだ。「皆でそれをかけましたが、まづ前畑さんが逃げました、私もどうも聞き得ませんでしたねえ、あのときは特に冷静にやらうと思っていながら、全観衆が立ちあがって見えなくなったので、私もマイクのテーブルに飛び上がり、やったものですから飛んだことになりまして……」と、机の上に置いたストップウォッチを踏み潰したことをそれとなく示唆している。

放送後、日本国内がこの実況に大きく沸いたのは誰もが知っている。4K時代の今聞いても、涙なしにはいられない河西の実況。日本国民がオリンピックに初めて血をたぎらせた瞬間がそこにあった。それを演出したのは他ならぬ、正直一筋に放送を貫いた河西三省であった。

山本 浩

法政大学スポーツ健康学部教授 元NHKアナウンサー、解説副委員長。サッカーやオリンピック、アルペンスキーなどでスポーツ実況を経験。サッカー中継では、JSL 時代から2002 年W杯日韓共催大会までマイクの前に立った。2009年3月にNHKを退職し、法政大学スポーツ健康学部へ。現在、日本陸上競技連盟常務理事/ 指導者養成委員長、日本スポーツ協会理事/ 国体委員、日本卓球協会評議員、東京マラソン財団理事、ミズノスポーツ振興財団評議員、全日本ボウリング協会評議員、J リーグ参与。島根県出身。東京都町田市在住。

山本 浩

法政大学スポーツ健康学部教授 元NHKアナウンサー、解説副委員長。サッカーやオリンピック、アルペンスキーなどでスポーツ実況を経験。サッカー中継では、JSL 時代から2002 年W杯日韓共催大会までマイクの前に立った。2009年3月にNHKを退職し、法政大学スポーツ健康学部へ。現在、日本陸上競技連盟常務理事/ 指導者養成委員長、日本スポーツ協会理事/ 国体委員、日本卓球協会評議員、東京マラソン財団理事、ミズノスポーツ振興財団評議員、全日本ボウリング協会評議員、J リーグ参与。島根県出身。東京都町田市在住。