2017.01.06

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2017.01.06

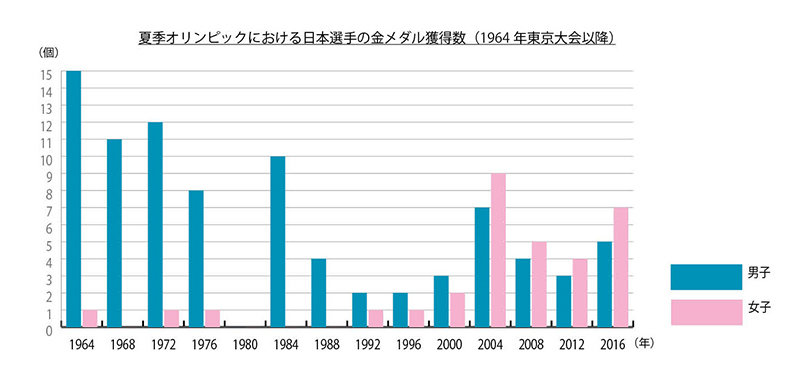

1996年アトランタ大会までの32年間、女子選手の金メダル数は1大会あたり1個か0個にとどまっている。これにはいくつかの理由がある。大きな理由のひとつに、かつてのオリンピック競技大会における、女子の種目数(金メダル数)が、男子にくらべて圧倒的に少なかったことが挙げられる。1964年東京大会は、実施163種目のうち男女の区別がない馬術6種目をのぞくと、男子126種目に対して女子31種目。4分の1しかなかったのだ。おのずと出場選手数にも差がでる。日本は男子294人に対して女子は61人だった。

女子種目は少しずつ増えていったが、すべての競技に女子種目が採用されたのは2012年ロンドン大会からである。

それにしても1964年東京大会は男子の金メダル15個に対して、女子はたったの1個という少なさ。1968年メキシコシティー大会は男子の12個に対して女子は0個だ。その差の原因については、過去の日本社会における女性の伝統的な役割が影響したのではないか、などさまざまな説があるが、ここではそれについてふれることは控え、まずは敬意を込めて、金メダルを獲得した女子選手たちの活躍をたどっていこう。

グラフにはないが、オリンピックで日本女子選手が初めて金メダルを獲得したのは、1936年ベルリン大会競泳女子200m平泳ぎの

4年前の1932年ロサンゼルス大会の同種目で銀メダルを獲得した前畑は、激しいプレッシャーに打ち勝って表彰台の真ん中に立った。日の丸の掲揚を見ながら、大粒の涙を流した前畑。彼女の活躍は日本のラジオで放送され、聴いていた国民に大きな元気を与えたのである。だが、次に日本女子選手が金メダルの栄誉を勝ち取るまで、28年待たなくてはいけなかった。

1964年東京大会女子バレーボール歓喜の瞬間

その機会は、1964年東京大会の閉会式の前夜に訪れた。

初めてオリンピック正式競技に採用されたバレーボールで、日本女子チームが宿敵ソ連(現在のロシア)を破って金メダルを獲得したのだ。厳しいことで有名だった「鬼の

この試合と喜びの結果は日本国民の心に深く刻まれた。バレーボールをテーマにした「アタックNo.1」「サインはV」などのマンガが登場し、人気を博すようになった。それはテレビ番組化され、中学校や高校ではバレーボール部に入る生徒が増加するという社会現象を巻き起こした。

金メダルを決め、飛び上がって喜ぶ田村

女子選手の金メダル数がようやく複数になったのは2000年シドニー大会だった。ヤワラちゃんのニックネームで親しまれた柔道の田村(谷)亮子と、Qちゃんこと女子マラソンの高橋尚子が金メダルを獲得した。

この2人は、日本国民に感動を与えるのにうってつけの主人公だった。

田村と高橋はメディアの取り上げ方が似ていた。2人とも金メダル候補で、「ちゃん」が付くニックネームで呼ばれていただけではない。あらかじめ2人には、勝った瞬間に視聴者や読者の感動が何倍にもなるような仕掛けをメディアは用意していたのである。それは宮崎駿のアニメに登場する女性主人公にみられる「少女の成長物語」に似たストーリーだった。

田村は1992年バルセロナ大会で銀。1996年アトランタ大会では金確実と言われながら、それまで名前を聞いたことのない北朝鮮の選手に敗れての銀。

シドニーは3度目のオリンピック挑戦であり、田村によせられた期待はそれまでに増して大きかった。メディアによって「ヤワラちゃんブーム」が創られていた中での金メダル。

本人はもちろん飛び上がって喜び、涙を流したが、「かわいらしい赤い髪どめをつけた小柄な女性が、8年間待った末に念願の金メダルを獲得した」という文脈は、見る者に感動の涙を流させるのに十分だった。

フィニッシュ後、小さな日の丸を持って笑顔を見せる高橋

高橋の場合は、1998年のバンコクアジア大会に出場し、2位に13分もの差をつけるぶっちぎりの優勝を果たしたことで一躍有名になり、また小出義雄監督との二人三脚が話題になった。

あどけない笑顔が印象的だった高橋は、1999年のセビリア世界陸上をケガで欠場したと思えば、2000年春のオリンピック最終選考会となった名古屋国際女子マラソンを2時間22分台の好記録で勝利してオリンピックの出場を決めるなど、こちらも相当ドラマチックなストーリーを背負ってシドニー大会に臨んだ。

オリンピック本番では34km付近でサングラスを投げ捨てると同時にスパートし、2時間23分14秒で当時のオリンピック最高記録を樹立、日本女子選手として初めて陸上競技の金メダルを獲得するという劇的なエンディングを飾った。フィニッシュのときの笑顔と、「すごく楽しい42kmでした」のコメントは、応援していた人々を爽やかな気持ちにさせ、そして大きな感動をもたらしたのだ。

もっともそんなストーリーの仕立てがなかったとしても、彼女たちのすがすがしい戦いっぷりは、われわれを大いに感動させてくれたはずであるが…。

じつはこのシドニー大会、金メダル数では男子3個・女子2個であるが、金銀銅あわせた総獲得メダル数では、男子5個に対して女子13個と、女子が男子を圧倒しているのである。ここが転換点となって、日本女子選手の大躍進がはじまった。21世紀、日本の女子スポーツの本格的幕開けである。

2004年アテネ大会では、ついに女子が金メダル数で男子を上回った。競泳女子800m自由形で柴田

このアテネ大会、日本の出場選手数は、男子141名に対して女子171名。女子の数が男子を抜いた初めての大会となった。

金メダル女子優位の状態は、2008年北京大会にも引き継がれた。柔道の谷本と上野、そしてレスリング吉田、伊調の4選手がそろって連覇して、金メダル4つ。次の大会からの不採用が決まったソフトボールで、日本チームがアメリカとの因縁の対決を制して、みごと金メダルを勝ちとった。

エース上野

2012年ロンドン大会でも同様のことが起きた。

まずは“野獣”松本

そして2016年リオデジャネイロ大会。日本の女子選手は、まず柔道で田知本遥が金メダル。続いて競泳の

さらに、バドミントン女子ダブルスで

泣きながら抱き合う髙橋礼華・松友美佐紀ペア

オリンピックを観戦する者にとって、応援する自国の選手の勝利ほどうれしいものはない。金メダルが多いことは喜び・元気につながるのだ。試合で負けなかった唯一の選手に与えられる金メダル。 われわれは自国の選手の負ける姿を見たくない。勝った姿を見て“感動”したいのである。

そして見る者に“感動”を呼び起こさせるための最大の装置は、選手が勝利を決めた瞬間の表情であり、自然に発せられる“

2020年の東京大会では日本の女子が大量の金メダルを獲得して、“笑顔”と“涙”でこの国を歓喜の渦に包んでほしいものだ。そのとき、日本で応援していた数多くの人は、つかの間の幸せを味わうことができる。1964年東京大会のバレーボール女子チーム優勝のときのように。

大野 益弘

日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。

大野 益弘

日本オリンピック・アカデミー 理事。筑波大学 芸術系非常勤講師。ライター・編集者。株式会社ジャニス代表。