2016.12.12

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2016.12.12

レスリングという競技は、オリンピックの場で日本と深く結びついている。しばしば波はあるものの、「お家芸」のひとつと言って差し支えない。そして、その第一歩は大正時代に印された。日本のレスリング協会設立より8年も前のことである。

第8回のパリオリンピックは1924(大正13)年の夏に開かれ、初めて選手村が設けられた大会として記憶されている。3回目の参加となった日本からは陸上、水泳、テニスなど19選手が出場したが、そこに、まだ国内競技団体もないレスリングの選手が1人含まれていたのは、一般にはさほど知られていないかもしれない。米ペンシルベニア州立大に留学していた

日本でレスリングが始まったとされるのは、早稲田大学に部が創設された1931年。その翌年に大日本アマチュアレスリング協会が誕生している。つまり、まだ誰も本格的にこの競技をやっていなかった時に、早くもオリンピック選手が誕生していたのだ。これもまた、オリンピックにおける日本とレスリングの深い縁の象徴と言えるかもしれない。

もともと柔道をやっていた内藤は留学先でレスリングに出合い、大学チームのキャプテンを務めるまでになっていた。それを知った駐米大使の推薦によってオリンピック選手団に加えられたのである。アメリカでは新たな移民法によって排日の気運が高まっていたころ。そういう中でも認められるだけの人望と実力があったということだろう。推薦の裏側には、そうした人物の存在をアピールして、日米間の

日本のレスラーとして初のオリンピック出場。欧州滞在中の柔道家が介添え役についたとはいえ、たった一人で未知の舞台に挑まねばならない。しかも渡航中の船上で左手の人差し指をひどく痛めてもいた。ところが、この29歳の青年が大仕事をやってのける。フリースタイルのフェザー級でなんと銅メダルを獲得してみせたのだ。

1924年パリ大会のレスリングで銅メダルを獲得した 内藤克俊

現地でわずか3日間練習しただけのグレコローマンでも1勝を挙げる健闘を見せた内藤。当時はキャッチ・アズ・キャッチ・キャンと呼ばれていたフリースタイルでは、アメリカで培った力を存分に発揮した。ベルギー選手に勝ってベスト8に。金、銀に輝いたアメリカの2選手には惜しくも敗れたが、3位決定戦ではフィンランド、スウェーデンの強敵を連破して銅メダルをもぎ取った。パリ大会ではこれが日本唯一のメダル。歴史的な快挙の達成である。 「

介添え役が書き残している。初の大舞台で力を出し尽くした若者の力闘ぶりが、古めかしい文体からも生き生きと伝わってくるようだ。

内藤自身は貴重な経験をどう受け止めたのか。まず、レスリングにおける日本の活躍の見通しについては「オリムピツクみやげ」という本にこう記している。 「柔道とレスリングの差を充分に研究し、

さらに内藤は、大日本体育協会のパリ大会報告書の中でレスリング競技の詳細を紹介したうえで、オリンピックに参加して感じたこと、スポーツやその国際大会出場が競技の枠を超えて大きな意味を持っていることなどを書き記し、より幅広い視点からのスポーツ論を展開してもいる。 「

「彼等」とは欧米の強豪のこと。西欧を中心に

「

多様な文化、多様な民族との協調、融和が求められる時代。その点からして、スポーツは相互理解の有力な方法となる―それがこの論の趣旨だ。

彼はまた、そこで柔道のオリンピック入りにも触れている。

レスリングにおける日本の将来性や柔道の国際化を見通し、海外のスポーツ文化のありようも理解して、さらに競技の場から一歩を進めて多文化共生のためのスポーツの役割までも明快に論じているのである。まさしく

こうして滑り出した日本のレスリング。1932年のロサンゼルス大会から多くの選手が出場するようになり、1952年のヘルシンキ大会で石井庄八がバンタム級の金メダルに輝いたのを皮切りに、オリンピックのメダルを次々と獲得する栄光を築いていく。その中で特筆すべき名前はもちろんこれだ。

レスリングを日本に導入した際の中心人物の一人で、1932年のロス大会には自ら出場した八田。その偉大さは、1950年代から80年代までのオリンピックで、金メダルだけでも20個を獲得した抜群の実績が雄弁に語っている。戦後間もなく日本レスリング協会の会長となった八田は、文字通り先頭に立って世界を驚かせた躍進の原動力となったのだ。

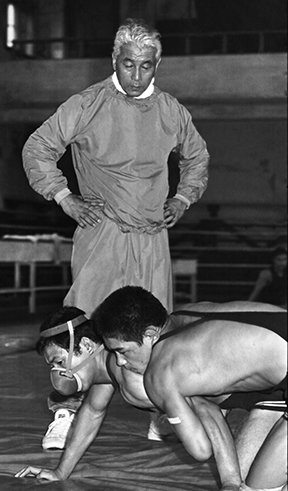

メキシコ大会に向けて高地対策トレーニングを指導する八田一朗

動物園に選手を連れていってライオンとにらめっこをさせたという

合宿では暑苦しい道場で選手を寝かせ、真夜中にたたき起こした。利き手と反対の手を使って生活しろと申し渡した。審判のせいで負けたとは絶対の禁句だった。どれも、体調や環境のいかんにかかわらず、力を発揮できるようにするための訓練だ。だらしない戦いぶりを見せると下の毛を

これによって選手たちは何があっても動じない

こうして日本のレスラーは大舞台になればなるほど強さを発揮し、長い黄金時代を築いたというわけだ。

2020年オリンピック・パラリンピック招致にも尽力した 福田富昭

もうひとつ、日本のレスリング発展の歴史を語るうえで欠かせない名前がある。日本レスリング協会の現会長、

その結果が、2004年アテネ大会からの女子採用、そしてリオデジャネイロ大会までの4大会で金メダル11個獲得という驚異的な成績である。福田の存在なくして日本女子レスリングの栄光はない。その偉業は、レスリングのみならず日本のスポーツ史全体でも特筆されるべきものだ。

すべてがゼロの中で最初のメダルを獲得し、将来を幅広い視野で見通していた先達。後継者たちは、固定観念にとらわれない自由な発想と、そこから生まれる独自の工夫や方向性で輝かしい実績を生み出してきた。近年、苦しい戦いが続いている男子が、ヘルシンキ以来、リオに至るまでオリンピックのメダルを途切れずに獲得してきているのも伝統の底力ゆえのことだろう。

一世紀近く前、内藤克俊が見通していたように日本のレスリングは進化し続けてきた。そこには日本ならではの「何か」が常にあったように思う。

その「何か」、すなわち新たな発想と独自の方向性を模索し続けることこそが、これからの発展のカギとなる。

(参考文献)

関連記事

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト