2019.06.18

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.06.18

マラソンの歴史で大きな足跡を残したランナーとなると、まずはこの名前が挙がるのではないか。アベベ・ビキラの登場は世界を驚かせた。彼はまさしく、マラソンという競技に新たな時代を開いた。ローマと東京の二度のオリンピックで見せた走りは、数十年の時を超えていまも輝き続けている。

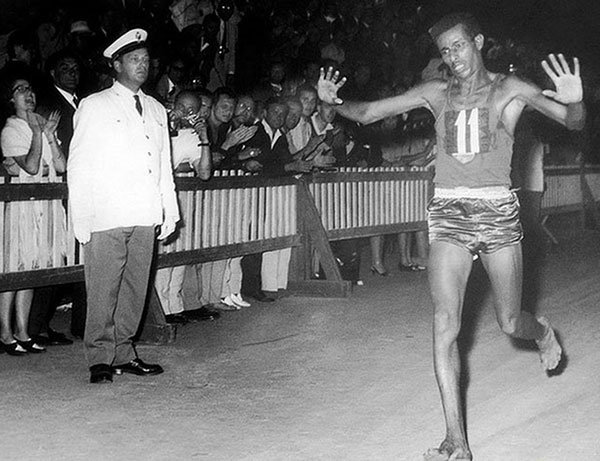

1960年9月10日、ローマオリンピックのマラソンは夜の7時47分にフィナーレを迎えた。コンスタンティヌス凱旋門に設けられたゴールには仮設スタンドがつくられ、多くの観客が待ち構えていたが、暗闇のアッピア街道からゼッケン11をつけた先頭のランナーが照明の輪の中に走り込んできても、拍手や歓声はまばらだったと伝えられている。まったく無名だったアフリカ選手の予想外の快挙に、人々は拍手も忘れて息をのむばかりだったのだろうか。ともかくも、アベベ・ビキラの快走はそれほど衝撃的だったというわけだ。もちろん、エチオピアから来たこの選手が裸足で走り抜いたということも、衝撃の度合いをいや増したに違いない。

1960年ローマオリンピックのマラソン。裸足で走るアベベ

母国では親衛隊の兵士として競技に取り組んでいた28歳のランナーのことは、詰めかけていた各国報道陣ですらほとんど知らなかった。彼が上位争いの下馬評に上ることはまったくなかった。だが彼は、エチオピア政府に招かれて指導にあたっていたスウェーデン人コーチ、オンニ・ニスカネンのもと、最新の科学的なトレーニングを積んで世界の頂点に立てるだけの力をひそかに蓄えていたのだ。ゴール後の「走れと言われればもう一度だって走れる」の言葉が、並み居るライバルたちとの力量差を示している。

めったに表情を崩さない謹厳な風貌から、のちには「走る哲人」とも呼ばれたランナーはこうして、その力強い走りでマラソンに二つの新時代が到来したことを高らかに宣言した。すなわち「スピードの時代」と「アフリカの時代」である。

ローマでの通過タイムは、最初の5kmが15分35秒。次は15分32秒。当時としてはかなりのハイペースで入ったのだ。その後もさほど大きな落ち込みのないまま進み、20kmは1時間2分39秒で通過した。これは「驚異的なペース」と新聞で報じられている。その中でアベベは終始トップグループにいた。「このペースでは、後半に脱落するだろう」というのが、アフリカの無名ランナーに対する関係者の見方だったという。

ところがその走りは後半に入っても変わらなかった。30kmからは終始先頭を争い、次々と前評判の高かったライバルたちを突き放していった。そして優勝タイムは2時間15分16秒の世界最高記録。平均すれば5kmを16分ちょうどくらいのタイムで押し切ったということだ。しかも、アップダウンが激しく、石畳もあるという難コースでの快走である。「スピードとスピードのぶつかり合う豪快なレース」「完全にスピード時代になった」という新聞の解説が、関係者の驚きを示している。

長らくマラソンは耐久力の勝負だった。ペースを守り、後半にスタミナを残して粘り切るというのが鉄則となっていた。トラックからマラソンにも進出したエミール・ザトペックの活躍などによって、徐々にそのイメージは変化しつつあったものの、ローマ大会の時点でも重視されていたのが慎重なレース運びとスタミナだったのに変わりはない。アベベはそれを根底から覆したのである。彼が扉を押し開いたことによって、マラソンはスピードで勝負する時代へと入っていったのだ。

もうひとつ、彼が扉を開いた向こうに開けていたのは「アフリカの時代」だった。「長距離といえばアフリカ」はここから始まったのである。

二回目のオリンピック参加だったエチオピア。もちろんこれが初のオリンピックメダル。国も選手もスポーツ界では無名だったが、それでもアベベの走りは圧倒的だった。しっかりと科学的な練習を積んできたのに加え、もともと長距離走に適した身体特性、身体能力を備えていたことが快走を生んだのだ。そこで長距離界の注目がアフリカにそそがれるようになった。エチオピア選手ということで高地トレーニングにも目が向けられ始めた。新たな時代の幕が開いたのである。

ちょうどアフリカで次々と独立国が誕生したころ。アベベの勝利は国づくりのスタートラインに立った多くの人々を勇気づけたことだろう。それまでは縁のなかったスポーツに取り組む気運も生まれたに違いない。こうして、アフリカ選手の長距離適性が花開き始めたのだった。アベベの優勝は、実に大きな最初の一歩だったと言っておきたい。

1964年東京オリンピックで甲州街道を走る

自ら切り開いた新時代をさらに鮮烈に印象づけてみせたのは、その4年後のことだ。1964年10月21日、東京オリンピックでアベベが見せた走りは、4年前の快走をも大きく上回る力強さに満ちていた。スタートから快調なペースで突っ走り、中盤以降は先頭に立って他をまったく寄せつけなかった。一人だけ違う次元でレースを運んでいたと言ってもいい。史上初となったオリンピック連覇の優勝タイムは、またしても世界最高を更新する2時間12分11秒。2位には実に4分の大差をつけた。世界の陸上界は、マラソンという競技がどんどん進化していくことをあらためて実感したのではないか。

「真の強敵はライバルではなく、自分自身だった」という言葉が残っている。絶対王者ならではの期待と人気を常に背負っていた競技人生。重圧に耐えて結果を出していくには、雑念を振り払って競技のみに向き合う決意と覚悟を持ち続けるしかない。「敵は自分自身」の言葉には、そうした意味合いが込められているようだ。そんな過酷な日々を送りつつ、彼は前人未到の高みへと駆け上っていったのである。

日本でマラソンブームが巻き起こったことについても、アベベの存在がかかわっていたように思う。裸足の金メダリストの活躍は遠く離れた日本でも大きな話題となり、ローマの翌年、大阪の毎日マラソンに出場した時には、アベベ見たさの観衆が至るところに押しかけ、自転車やオートバイで追いかける者まで出た。あまりの混乱に、アベベがレース中に立ち止まるというハプニングまで起きたという。そして東京オリンピックでの圧勝がいっそう人気を高め、銅メダルを獲得した円谷幸吉の健闘もあって、一気にマラソンブームに火がついたというわけだ。彼はそれほど、多くの日本人に愛され、親しまれていた。

その後、アベベの人生はいきなり暗転する。1968年のメキシコオリンピックにも出場しながら、故障もあって途中棄権に終わったのが、その予兆だったかもしれない。

母国で車を運転中に単独事故を起こしたのは1969年3月だった。重傷を負い、下半身の自由がきかなくなって、ここからは車いすの生活となった。それでもスポーツを愛する気持ちは変わらなかったようだ。パラリンピック発祥の地として知られる英国・ストークマンデビル病院で治療を受けたことから、同病院で開かれていた国際ストークマンデビル競技大会にはアーチェリー、卓球などで2度出場している。ノルウェーで開かれた障害者の競技会では犬ぞりレースにも出て好成績をおさめた。

1972年ミュンヘンオリンピックを車いすで観戦

東京オリンピックの後は、それまでの反動もあってか、必ずしもアスリートとしての模範的な生活ばかりを送っていたわけではないようだ。練習量も減り、故障にも悩まされていた。競技にそそぐ情熱は熱さを失いつつあったのかもしれない。が、二度と走れない体になって、彼は以前の気概を取り戻したのではないか。再びスポーツに取り組むことで、自分を襲った不運を乗り越えようとしていたのではないか。

だが、その頑張りも長くは続かなかった。1973年10月、41歳の若さで死去。不世出のランナーは、あっという間にこの世を駆け抜けてしまった。32歳で迎えた東京オリンピックまでの栄光と、その後の苦難とを合わせて振り返ると、あまりの落差、不条理なまでの明暗に、人の世にひっそりとひそむ深淵をふとのぞいたような気分になる。

とはいえ、アベベ・ビキラが残した功績が輝き続けていることに変わりはない。マラソンの高速化はますます進み、男子のタイムは2時間1分台まで来た。長距離におけるアフリカの時代も、ケニア、エチオピアを中心としてますます隆盛を誇っている。陸上の歴史からその偉大な足跡が消えることはない。ここ日本でも、アベベの名は時代を超えて人々の記憶に刻み込まれている。

関連記事

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト