2019.01.16

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.01.16

朝日新聞社常務取締役、日本水泳連盟会長、日本オリンピック委員会会長などを務めた田畑政治

失礼ながら「ガキ大将」、"偉大な"と形容詞をつけたくなる「ガキ大将」だと思われてならない。

なんと言っても1948年、のちの日本オリンピック委員会(JOC)会長、古橋廣之進を「戦後日本のヒーロー」に押し上げた全日本水上選手権開催である。

名称を大日本水上競技連盟から日本水泳連盟に変更、理事長、やがて会長となる田畑政治は怒りで顔を真っ赤にしていた。

「なんでダメなんだ。政治とスポーツは別ではないのか」

怒りには理由があった。

第2次世界大戦終了後、初めてのオリンピックは1948年第14回大会としてロンドンで開かれる。水連のトップとして、また日本体育協会常務理事として、参加を求めて先頭に立っていた。

戦後間もない1948年。世界は疲弊していた。積極的に開催に名乗りをあげる都市はなく、ようやく「近代スポーツ発祥の地」の面目にかけてロンドンが手をあげた。英国もまた物がなく、スウェーデンが施設の木材を届け、アルゼンチンは馬術競技で使う馬を提供、カナダやオーストラリアは全参加選手たちのための食料を送った。後に「友情のオリンピック」と呼ばれた大会である。

田畑は真剣にロンドン大会参加を考えた。少しずつ日々の暮らしが落ち着き、スポーツのにぎわいも戻り始めた日本。しかし、人々はまだ敗戦の空虚さから立ち直れないままでいた。

「負け犬根性を払拭し、未来への希望の道しるべとなるのはオリンピックしかない」

当時、日本を統治していた連合軍最高司令官総司令部(GHQ)に日参し、国際オリンピック委員会(IOC)などに参加交渉できるよう頼んでまわった。

はかばかしい答えが得られないなか、田畑の思いを理解したのはほかでもないGHQ最高司令官、ダグラス・マッカーサーである。マッカーサーは元米国オリンピック委員会(USOC)会長、あの織田幹雄が日本人初の金メダルを獲得した1928年第9回アムステルダム大会の米国選手団団長を務めた。マッカーサーに背中をおされ、IOCなどと交渉にあたった。しかし、ロンドン大会組織委員会から届いた電報には残念な文言が書かれていた。

「われわれはプリンス・オブ・ウエールズを忘れていない」

第2次大戦下、日本海軍が英国海軍の象徴でもあった戦艦プリンス・オブ・ウエールズを轟沈した。英国はそれを屈辱として「忘れていない」と答えたわけである。日本の参加は「拒否」された。

田畑は怒った。怒りを持ち前の行動力で別の形に変えてしまうのが彼らしい。GHQに摂取されていた神宮外苑プールを借り受け、全日本選手権をロンドン大会の競技日程に合わせて実施した。

どちらが早いか"勝負"させて、日本が勝てば、世界は日本を認めざるを得なくなるだろう。賭けである。

「フジヤマのトビウオ」とよばれた古橋廣之進

結果、400m自由形で日本大学の古橋廣之進は世界記録を"更新"して4分33秒4でゴール。ロンドン大会同種目の優勝記録、米国のウイリアム・スミスの4分41秒0を軽くしのいだ。1500m自由形でも、ロンドンの優勝記録19分18秒5をはるかに引き離す18分37秒0、「世界新記録」を出した。古橋の日本大学の同僚、橋爪四郎も18分37秒8。「もしオリンピックに出ていれば、金・銀独占」という快挙に日本中がわいた。

この様子はすぐに世界に打電された。しかし、国際水泳界の反応は冷たかった。「日本のプールは距離が短いのだろう」「ストップウオッチが壊れていたんじゃないのか」─そんな声さえあがった。わずかに米国競泳チームのロバート・キッバス監督だけが日本水泳界の復活を確信、国際舞台に戻すべく手をさしのべていく。それが翌1949年8月の全米水泳選手権への日本選手団招待である。いうまでもなく「フジヤマのトビウオ」古橋と橋爪、浜口嘉博らが次々に世界新記録を樹立するなどして大活躍、日本水泳界の力を世界に示した。田畑は賭けに勝った。

余談ながら、田畑とキッバスは旧知の仲である。キッバスのおひざ元、ロサンゼルスで開催された1932年第10回オリンピックで日本チームは米国勢を圧倒、男子6種目中5種目で金メダルを取った。総監督の田畑が主導した若い選手が原動力となった。敗れたキッバスは日本を参考に若年層を強化、後の競泳帝国アメリカを築いていくのである。

田畑は明治31(1898)年、静岡県浜松市に生まれた。実家は「八百庄」を名乗る造り酒屋、豪商である。浜名湖口に浮かぶ弁天島に別邸を持ち、幼い田畑はそこで泳ぎを覚えた。県立浜松中学(現・県立浜松北高)に進むと水泳部に入部。しかし、4年生で大病を患い、医者から水泳を止められた。意気消沈、普通ならば方向転換していくのだが、田畑に普通の発想はない。

「選手がだめなら、後輩を鍛えて浜名湖の水泳を日本一にする」

弁天島の海水浴場で練習する4つの中学校を束ねて「浜名湾遊泳協会」を創設、指導に乗り出した。浜松中学を終えて進学した旧制第一高等学校、東京帝国大学(現在の東京大学)でも暇をつくっては浜松に戻って指導にあたった。実家の私財を投入して海水浴場の一角にプールまで造り、浜名湾遊泳協会を全国大会で優勝するチームにまで仕立て上げたのだった。

東京帝大政治学科を卒業すると朝日新聞社に入社、政治部記者から政治部長、取締役東京代表、常務取締役にまで上り詰める。入社1年目に大日本水上競技連盟(水連)理事に就任以来、水連、大日本体育協会、オリンピックと深く関わり続けた。「どっちが本業なんだ」といわれるほど、水泳、オリンピックに情熱を注いだ。

田畑が本気でオリンピック招致を意識したのは、いつのだろう。

1940年東京大会が返上されたとき、彼は冷静に語っている。

「このまま開催していれば、オリンピックへの無理解や準備不足から大恥をかいていただろう。国力があがり、真にオリンピックを開催できる力がついたとき、また立候補すればいい」

情熱の男らしからぬ言葉に、逆に視野の広さを思う。

東京は1952年ヘルシンキ大会直前に1960年第17回大会招致に立候補を表明。しかし、投票が行われた1955年のIOCパリ総会ではわずか4票しか得られず、第1回投票で落選した。立候補を勧めたはずの田畑はしかし、まったく落胆してはいない。むしろ、日本選手団団長を務めたヘルシンキ大会を例に、こう話した。

「フィンランドは遠かった。遠くても多くの国から選手団は来た」

東京都議会は落選後すぐ、1964年大会招致を決議したが、田畑は1952年当時から照準を1964年に定めて、手を打っていったのではないか。

1956年メルボルン大会でも日本代表選手団団長を務め、ヘルシンキで広めた国際人脈を使って58年IOC総会東京開催を勝ち取った。政治記者の顔を生かして岸信介首相に政府の支援を要請、海外公館と海外人脈の活用を訴えたのもこの頃だ。

1958年、新築された国立競技場を主会場に第3回アジア競技大会が開催された。時を合わせて開かれたIOC東京総会は日本の大会運営能力を世界に示した。田畑の1964年大会招致をにらんだ計画、狙い通りである。ロサンゼルス在住の日系二世、フレッド・ワダ(日本名・和田勇)が来日したときには、IOC委員でのちに東京都知事になる東龍太郎とともに招致への協力を依頼した。青果業で成功したワダは田畑が送り込んだ1949年全米水泳での日本選手団を自宅に引き受けて面倒をみて、大活躍を引き出した恩人。招致成功へ、大票田の南米でのIOC委員説得にあたったのである。

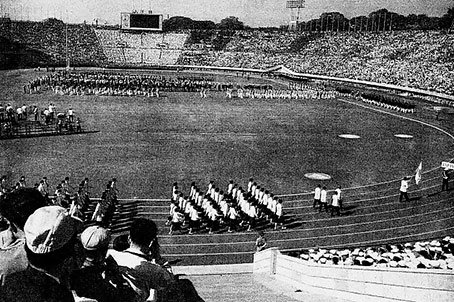

旧国立競技場で行われた1958年第3回アジア競技大会の開会式

1959年5月25日、IOCミュンヘン総会は1964年第18回大会の開催都市に東京を選んだ。組織委員会が発足し、事務総長に就任した田畑は持ち前の企画力、行動力で動きまわる。競技会場や選手村、プレスセンターの立地・建設計画に始まり、女子バレーボールや柔道の公式競技化、選手強化の基本計画に国産の計時測定器の採用、そしてアジアを巡る聖火リレー……すべてを主導した。果ては計画だけで終わったが、独自財源確保のためのトトカルチョの導入など東奔西走、疾風怒濤の日々であった。

1964年10月10日、第18回オリンピック東京大会は「世界中の青空をすべてもってきた」秋晴れのもと、新装なった国立競技場で開幕した。前日からの雨を心配していた田畑政治は競技場に一番乗りした。しかし、彼の肩書はすでに組織委員会事務総長ではなく、日本水泳連盟名誉会長としての立場にすぎなかった。

2年前の1962年、ジャカルタで開かれた第4回アジア競技大会で、開催国インドネシアが政治的な立場が異なる台湾とイスラエルを招待しない事態となった。これが政治問題化、選手団引き上げも考えられたが、すでに現地入りしていた日本選手団は田畑の判断で参加した。

田畑にしてみれば、ここで日本が大会をボイコットすれば大きな影響がでるとの思いからだったが、この騒動を問題視した"反田畑派"からの圧力があり、事務総長を辞任せざるを得なくなった。事実上の解任、その裏に政治記者時代から田畑の言動をおもしろく思っていなかった"政界の寝業師"、実力者の川島正次郎の画策があったといわれる。やり過ぎる男ゆえのできごと、偉大なガキ大将たるゆえんだろう。このときの心情を、田畑は自らの著書に綴る。

「血の出る思いをして、われわれはレールを敷いた。私が走るはずだったレールの上を別の人が走っている」

悔しかったと思う。だが田畑はその後も1972年札幌冬季オリンピックにも関わり、日本オリンピック委員会(JOC)委員長(現在の会長)ともなった。1984年8月25日、85歳でその生涯を閉じたとき、棺はオリンピック旗で覆われた。「もって瞑すべし」である。

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員