前回の記事では、ポストSDGsの新たなグローバル・アジェンダとして、ウェルビーイングが注目されていることをお伝えしました。ウェルビーイングの定義については、すでに紹介しましたが、実際にこの概念をどのように測定するのでしょうか。本記事では、ウェルビーイングの計測に関する国際的な潮流を整理した上で、ウェルビーイング向上を金銭的価値に換算する手法であるイギリスの「WELLBY」と、WELLBYを活用したスポーツ・イングランド[1] の取り組みを紹介します。

ウェルビーイングの計測に関する国際的な潮流

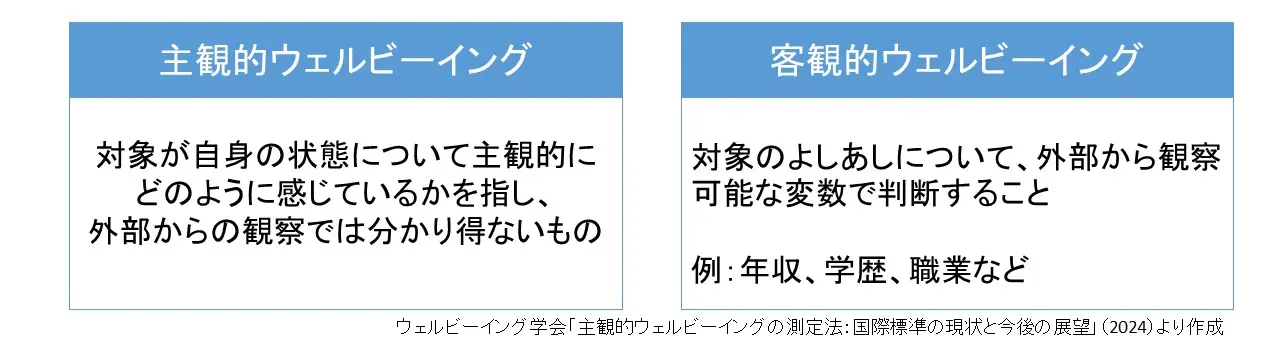

ウェルビーイングを計測方法から大別すると、主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングに分けられます(図1)。客観的ウェルビーイングの指標は、従来からさまざまな分野で活用されてきましたが、主観的ウェルビーイングの測定に関する取り組みは、近年、国際機関や各国政府の間で広がりをみせています。

<図1:主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイング>

2009年、フランスのニコラ・サルコジ大統領(当時)の指示で、経済学者ジョセフ・E・スティグリッツらによって設立された委員会が「経済成果と社会進歩の計測に関する委員会による報告書」(Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 以下、スティグリッツ報告書)を発表しました。この報告書では、GDPが格差の拡大や環境問題など、社会の幸福度や生活の質に関わる事象を十分に把握できていないと指摘し、複雑な社会の全体像を捉え、将来の持続可能性を評価するために、複数の指標をダッシュボード形式で提示することを提案しています。また、客観的な指標だけではなく、主観的ウェルビーイングについても、適切な尺度を検討したうえで、測定を進めるよう各国政府と専門家に対して求めています。

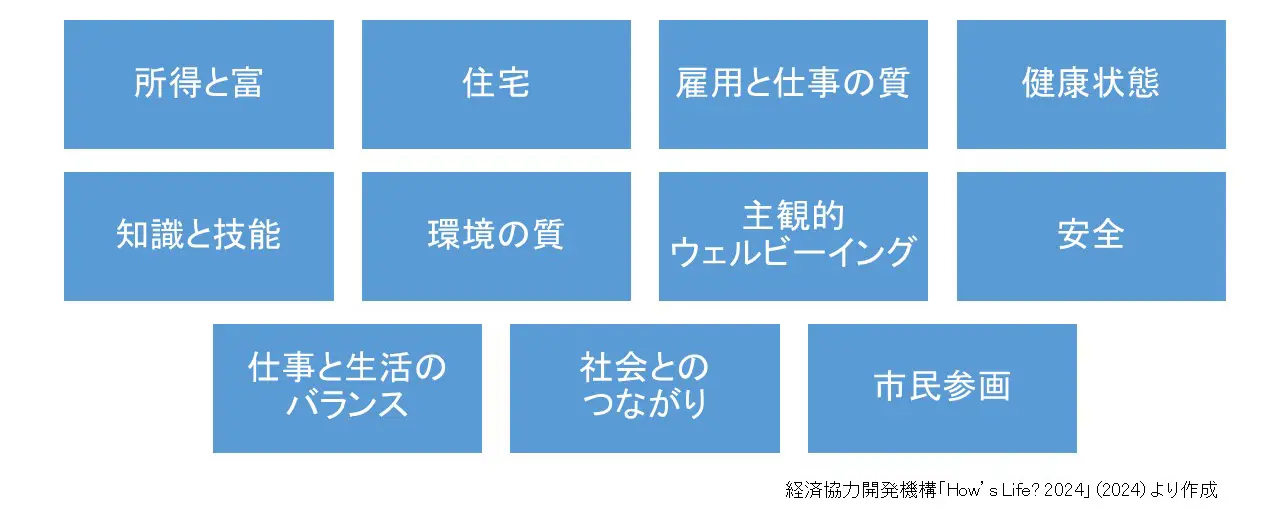

スティグリッツ報告書を参考にして、経済協力開発機構(OECD)は、各国のウェルビーイングを多面的に計測する「Better Life Index」の公表を、2011年より開始しています。Better Life Indexでは、主観的ウェルビーイングを含む11分野において複数の指標を測定し、OECD加盟国間の比較を可能としています(図2)。

<図2 Better Life Indexにおいて現状のウェルビーイングを構成する11分野>

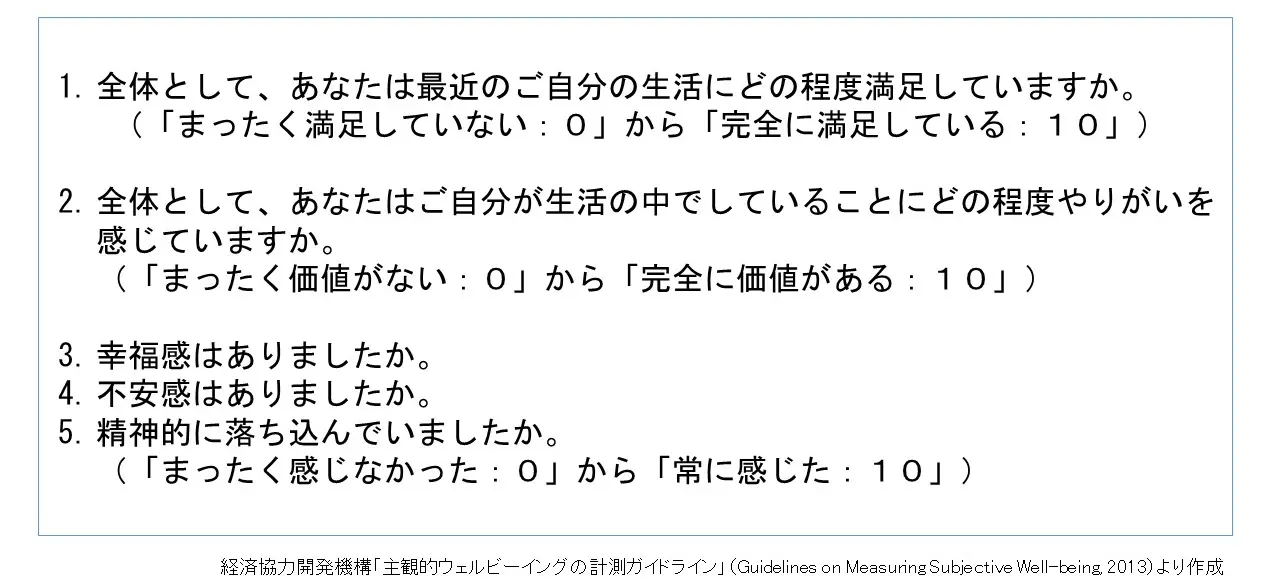

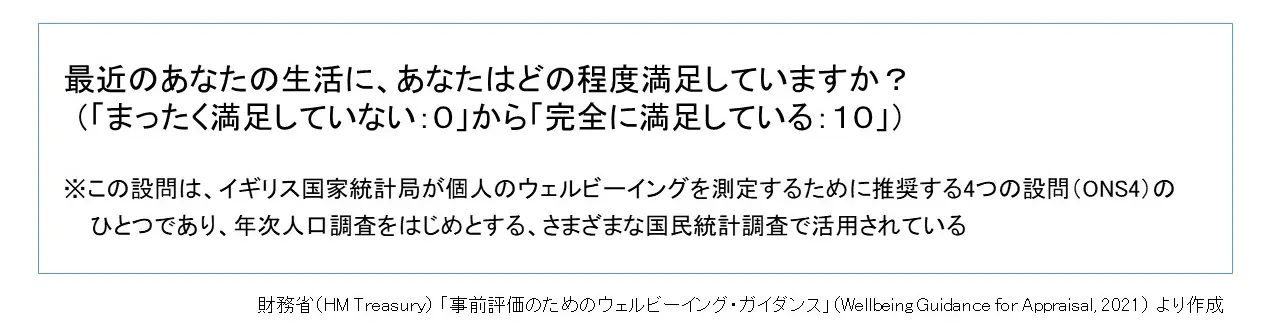

また、OECDは2013年に「主観的ウェルビーイングの計測ガイドライン」(OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being)を発表し、各国政府に対して主観的ウェルビーイングのデータ収集に関する指針と具体的な質問例を提示しました(図3)。その後も、OECDは各国における主観的ウェルビーイングの計測状況などを調査しており、2025年中に上記ガイドラインの改定版を公表する予定です。

<図3 ガイドラインで示された主観的ウェルビーイングを測る中核的質問>

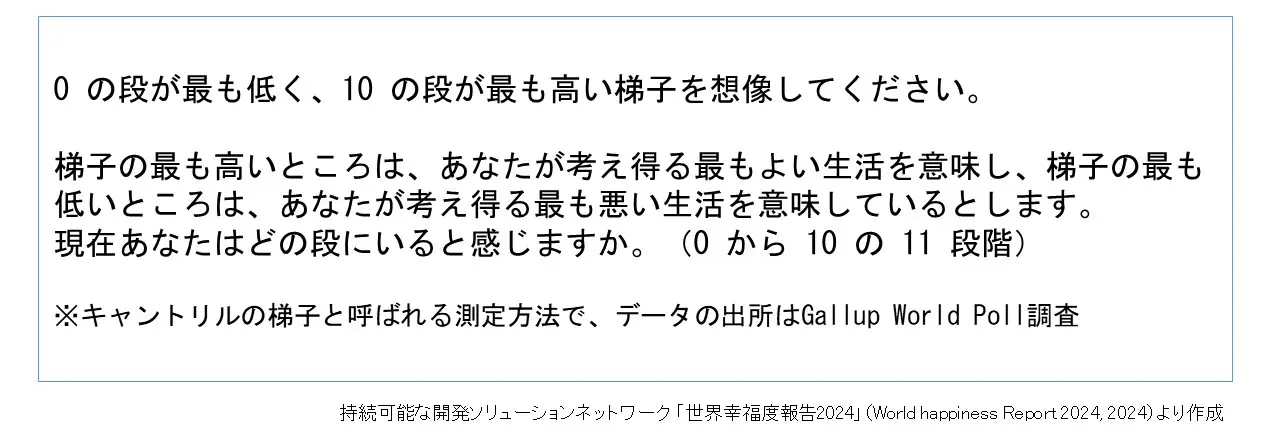

一方、国連が設立した「持続可能な開発ソリューションネットワーク」(Sustainable Development Solutions Network)は、Gallup[2]の調査による主観的幸福度の各国数値などを示した「世界幸福度報告」(World Happiness Report)を毎年公表しています(図4)。

<図4 世界幸福度報告で採用されている主観的幸福度を測る質問>

さらに、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、前回の記事で紹介した「私たちの共通の課題」(Our Common Agenda)の中で、人類のウェルビーイングなどを捕捉するため、GDPを補完する新たな指標の検討を提言しました。「未来のための協定」(Pact for the Future)においても、新たな指標を検討するための専門家グループを設立し、その作業成果を、2025年9月に開催予定の国連総会で報告することが、アクションとして示されました。

イギリスにおけるウェルビーイングの計測とWELLBY

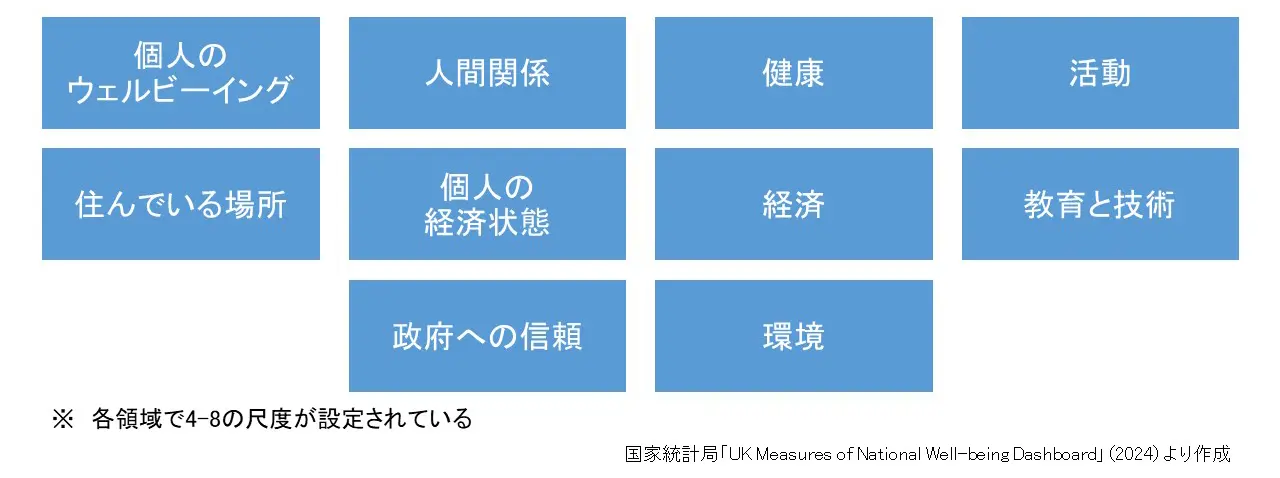

イギリスでは、デイヴィッド・キャメロン首相(当時)の指示を受けて、2011年から国家統計局(Office of National Statistics)が10の領域と38の尺度[3]から国民のウェルビーイングを計測する「国民のウェルビーイング測定プログラム」(Measuring National Well-Being programme)を開始しており、四半期ごとにデータが公表され、政策立案にも活用されています(図5)。

<図5 国民のウェルビーイング測定プログラムで扱われている10領域>

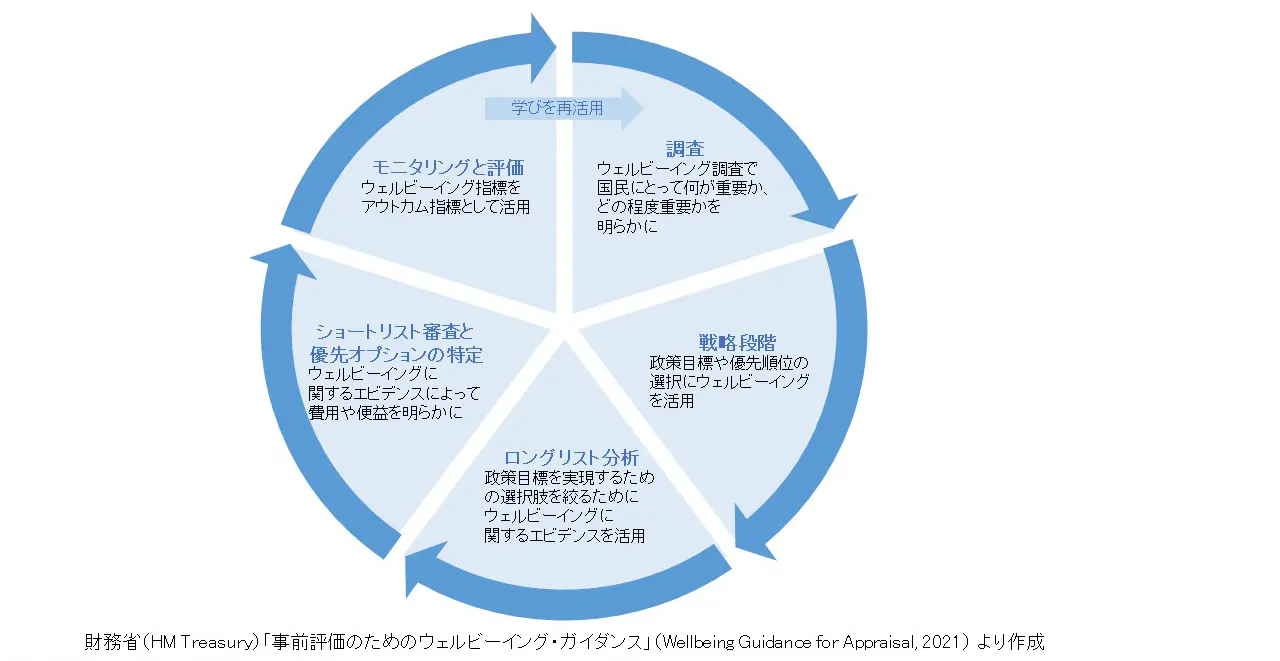

2021年には、財務省(HM Treasury)がグリーンブック[4]の補足資料として「事前評価のためのウェルビーイング・ガイダンス」(Wellbeing Guidance for Appraisal, 以下、ガイダンス)を公表し、政策の立案や事前評価において、ウェルビーイングを活用するプロセスを示しています(図6)。

<図6 政策立案におけるウェルビーイングの活用>

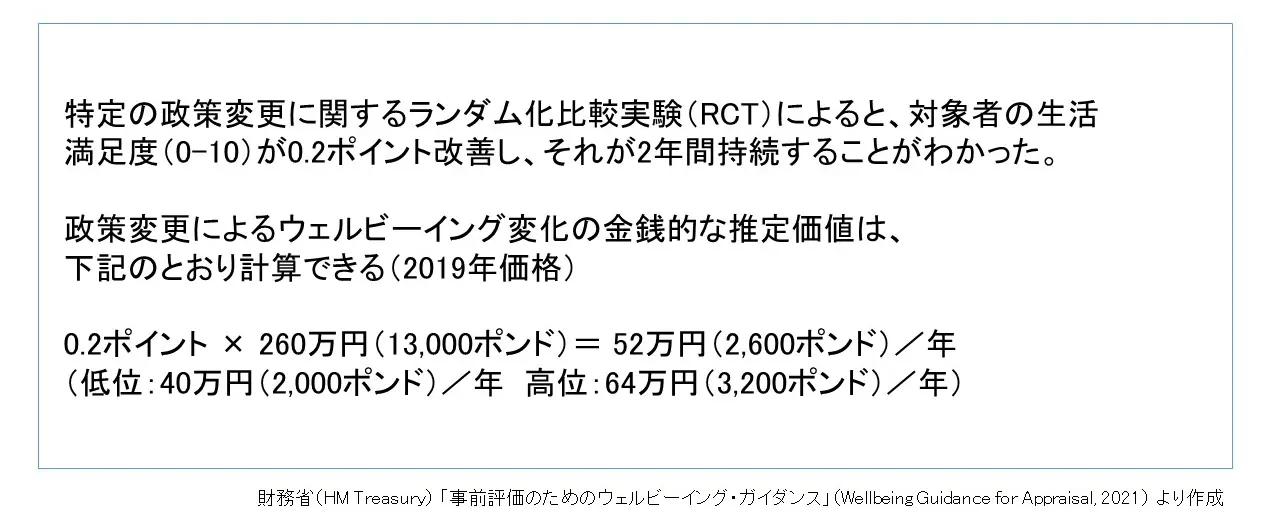

本ガイダンスでは、政策の選択肢を絞り込む際、ウェルビーイングの向上を金銭的価値に換算し、政策の社会的便益を可視化する手法のひとつとしてWELLBYが紹介されています。主観的ウェルビーイングの中核指標である生活満足度の評価点が1ポイント上昇し、その状態が1年間維持された場合の価値を1 WELLBYと定義し、複数の研究をもとに1 WELLBYの金銭的な価値を約260万円(13,000ポンド)[5]と推計しています(図7)。このアプローチでは、ある政策が対象者のウェルビーイングに与える因果関係を推論できる場合、政策実施前後の生活満足度の変化を測定し、その変化を金額に換算して、政策の評価に活用することが可能です(図8)。

<図7 WELLBYにおいて生活満足度を問う設問>

<図8 WELLBYを用いた政策の金銭的な価値推定の計算例>

2022年からは、グリーンブック本文においても非市場財・サービスに関する社会的費用・便益分析の新たな手法のひとつとしてウェルビーイングの活用が明記され、政策立案や予算査定に、ウェルビーイング指標の活用が広がっています。

スポーツ・イングランドによるWELLBYの活用

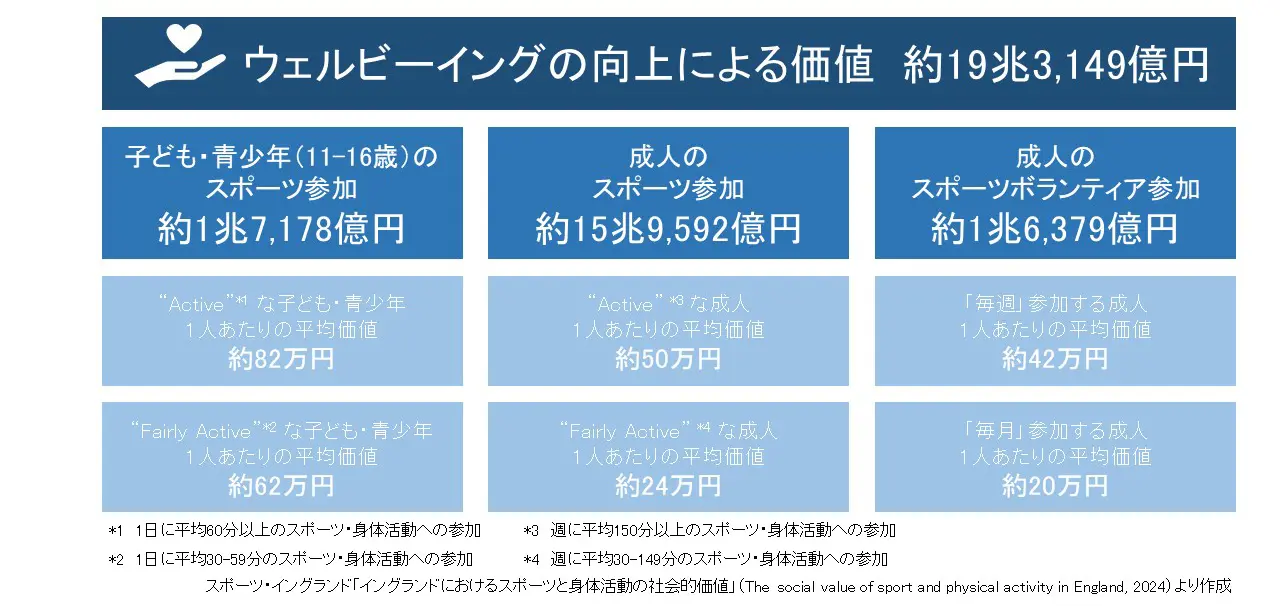

WELLBYのスポーツ分野への活用事例として、スポーツ・イングランドから受託を受けたState of Life[6]、シェフィールド・ハラム大学、マンチェスター・メトロポリタン大学のコンソーシアムが実施している「イングランドにおけるスポーツと身体活動の社会的価値」(The social value of sport and physical activity in England)があります。このプロジェクトは2024年から3年間で行われる予定ですが、初年度はスポーツと身体活動の主要な価値とされ、エビデンスが比較的確立されている「ウェルビーイング向上による個人への価値」(Primary value: individual wellbeing)と「健康による広い社会への価値」(Secondary value: wider value to society)[7]を分析しており、2024年10月に最初の報告書を公開しています。報告書では、初年度に行った分析の結果として、スポーツと身体活動がもたらす社会的価値の合計値を約21兆4,121億円(1,072億ポンド)/年と推計しており、このうち「ウェルビーイング向上による個人への価値」の算出において、WELLBYの考え方が用いられています。

この分析では、スポーツ・イングランドの「Active Lives Survey[8]」から、スポーツや身体活動の実施状況と、スポーツボランティアへの参加状況に関するデータを抽出し、それぞれが主観的ウェルビーイングの指標である生活満足度に及ぼす影響を、統計的に検証しました。その上で、前述のガイダンスで示されたWELLBYの金銭的価値[9]を適用し、スポーツや身体活動の実施と、スポーツボランティアへの参加を通じた「ウェルビーイング向上による個人への価値」を、合計で約19兆3,149億円(967億ポンド)と推計しています(図9)。

<図9 スポーツ・身体活動・ボランティアを通じたウェルビーイング向上による個人への価値>

日本国内での取り組み事例

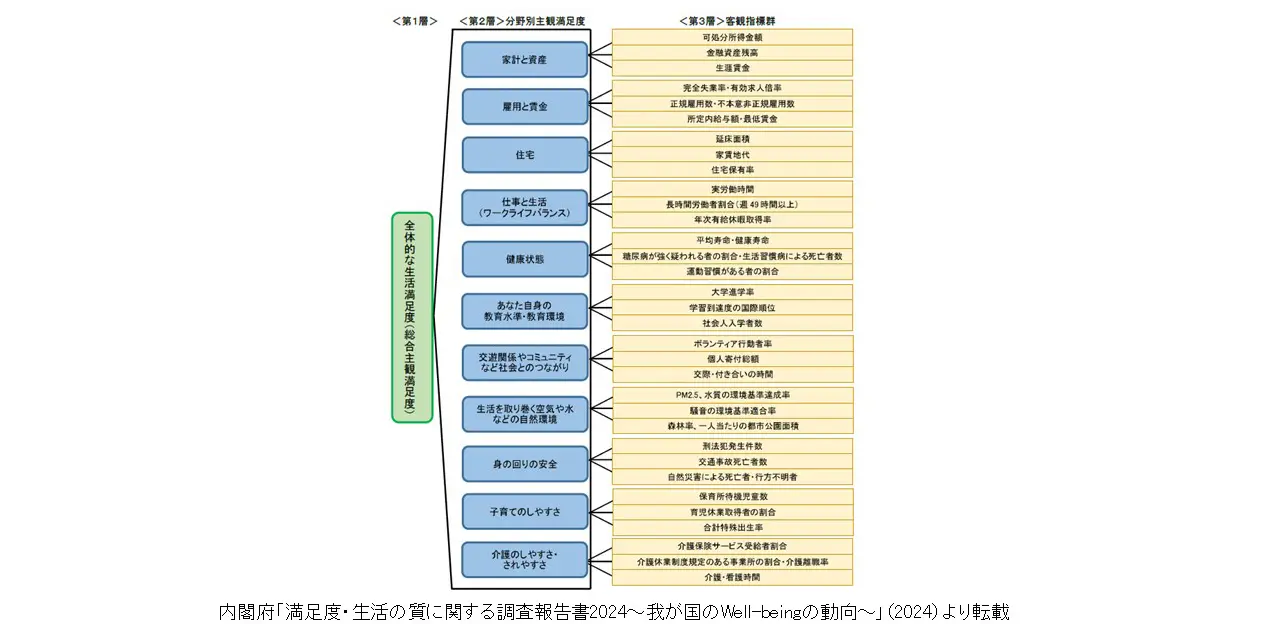

ここまで諸外国の事例を紹介してきましたが、国内でも主観的ウェルビーイングの計測に関する取り組みが広がりつつあります。2017年の「経済財政運営と改革の基本方針」 (以下、骨太の方針)に基づき、内閣府は2019年から「満足度・生活の質に関する調査」を開始しました。この調査では、総合的な生活満足度と13分野[10]別の満足度を調査し、そのうち11分野[11]を客観的指標群と紐づけて「満足度・生活の質を表す指標群(Well-beingダッシュボード)」として公表しています(図10)。

<図10 ダッシュボードの体系図>

また、2023年の骨太の方針では「地方自治体におけるウェルビーイング指標の活用促進」が掲げられました。公益財団法人東京財団政策研究所の調査[12]によると、2023年4月時点で47都道府県のうち18都道府県が、ウェルビーイングまたは幸福度の向上を政策目標の一部として掲げており、そのうち9都道府県は住民のウェルビーイングに関する何らかの調査を実施しているとのことです。

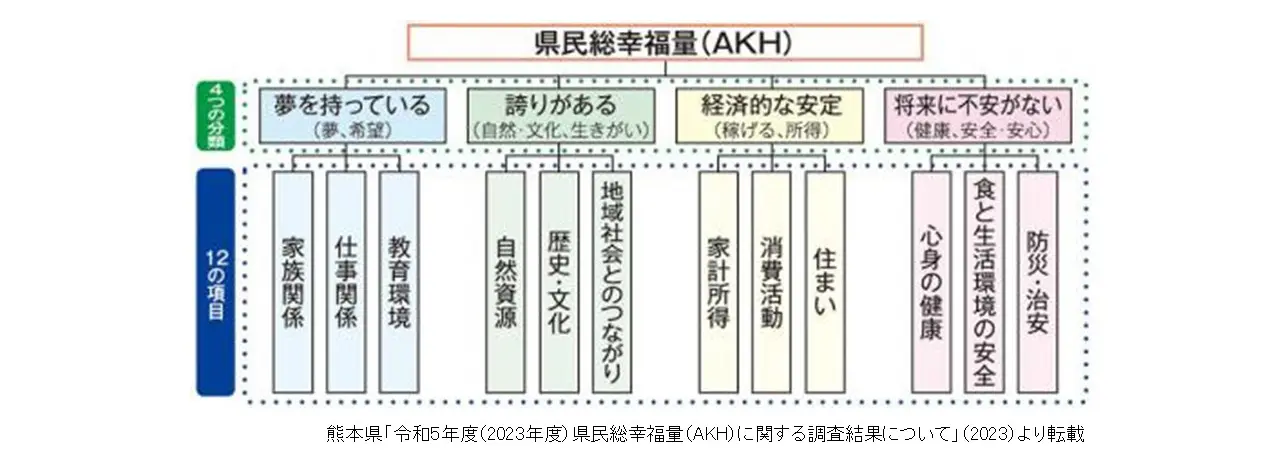

例えば、熊本県は内閣府に先んじて2012年からウェルビーイング向上を目標とした政策を展開しており、県民のウェルビーイング指標として「県民総幸福量」(Aggregate Kumamoto Happiness: AKH)を設定しています。AKHは、毎年度実施している県民アンケート調査で「直感的な幸福度」に加えて4つの分類を設け、各分野に紐づく12項目の満足度と、どの分野を重視するかの順位を測定し、それらを掛け合わせることで算出されています(図11)。[13]

<図11 県民総幸福量(AKH)の構成>

まとめ

ウェルビーイングの計測に関しては、複数の指標を用い、そのひとつに主観的ウェルビーイングの測定を含めることが国際的な潮流となっており、国内でも同様の取り組みが広がりつつあります。さらに、イギリスではWELLBYのようにウェルビーイングを計測するだけではなく、その価値を金銭に換算し、政策立案や評価に活用する事例もみられ、実際にスポーツ・イングランドでは、ウェルビーイングの向上を通じたスポーツの社会的価値の可視化を試みています。スポーツが主観的ウェルビーイングに与える影響やその価値の推計については、今後さらに多くの研究や実践的な取り組みが行われていくと想定されます。

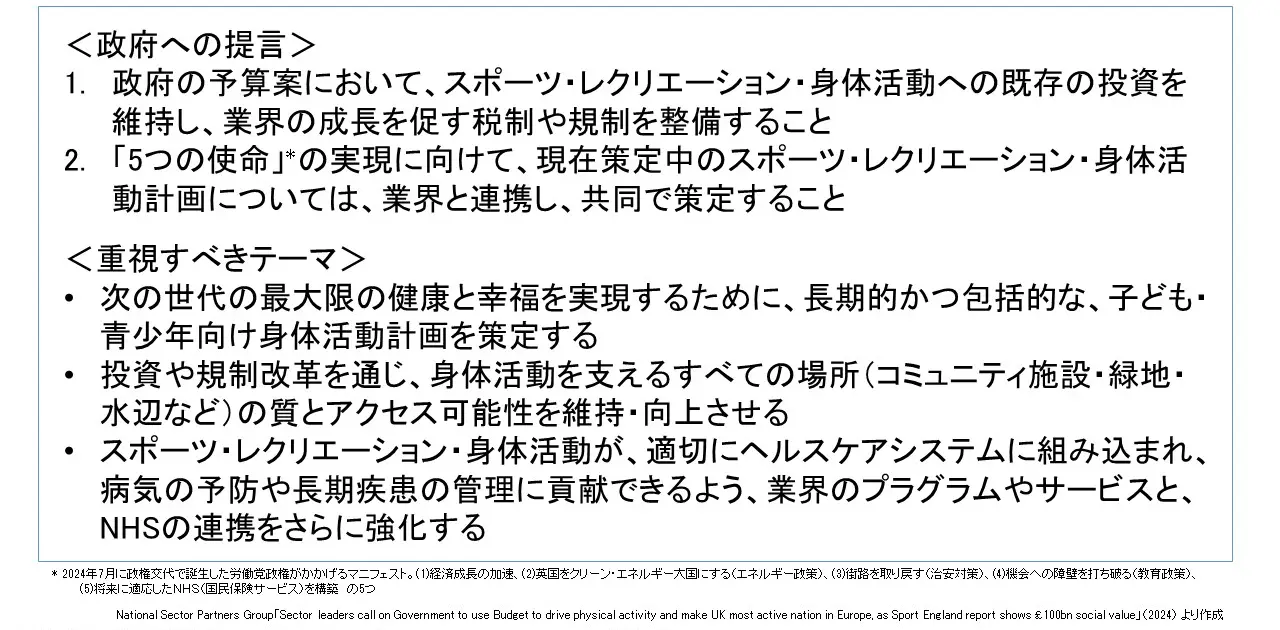

ウェルビーイングの向上が社会的価値をもつという認識が広まり、スポーツがそれに寄与することが科学的に証明できれば、スポーツ政策を推進する新たな原動力となる可能性もあります。イギリスの事例では、スポーツ推進に関わる主要団体の連合体である「National Sector Partners Group」[14]が、スポーツ・イングランドの報告書を引用して、政府に対する声明を発表しています。声明では、スポーツ参加が子ども・青少年のウェルビーイングにもたらす好影響について、報告書の具体的な数値などに触れた上で、今後、政府がスポーツの価値を最大化するために、民間団体とどのように連携し、必要な予算を確保していくかを明らかにする必要があると呼びかけています。14年ぶりの政権交代で2024年7月に誕生した労働党のキア・スターマー政権(2025年2月時点)が、スポーツ・イングランドの報告書や業界団体の声明を、どのように政策や予算に反映させていくのか注目されます。

<図12 National Sector Partners Groupによる声明の主な内容>

SSFでは、今後もウェルビーイングの計測に関する諸外国の事例やスポーツへの活用について、最新の情報を収集・発信していきます。

笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 政策ディレクター 武富 涼介

※為替レートは、1ポンド=199.74円(三菱UFJ銀行 2024年10月22日終値 TTS)で計算

[1]英国におけるスポーツ関連の非省庁公的機関であり、イングランドにおける草の根スポーツの振興を担っている

[2]世界規模で世論調査やコンサルティングを行うアメリカの民間企業

[3]その後、複数回の改訂が行われ、現在は59の尺度となっている

[4]イギリス財務省が発行するすべての政策に求められる事前評価・事後評価のガイドライン

[5] 複数の推計から、金額は約200万円(約10,000ポンド)から約320万円(約16,000ポンド)の範囲に収まるとされており、その中央値である約260万円(13,000ポンド)を推奨値として示している(2019年当時の金額)

[6] 社会的価値算出に関するサポートを専門に行うイギリスの民間企業

[7] プロジェクトの初年度は最も質の高いエビデンスをもつ社会的価値の評価を優先したため、二次価値分析(広く社会に与える価値)は「健康」に焦点をあてている

[8] 2015年からイギリス国民のスポーツ・身体活動の実践について継続的に行われている調査

[9] 物価に基づく調整が行われ、2023年時点で1 WELLBYあたりの価値を約306万円(15,300)ポンドとして推計している

[10] Better Life Indexの主観的ウェルビーイングを除く10領域に「子育てのしやすさ」、「介護のしやすさ・されやすさ」、「生活の楽しさ・面白さ」の3つを加えている

[11] 「政治、行政、裁判所への信頼性」については、過去研究により生活満足度への説明能力が低いことが確認され、「生活の楽しさ・面白さ」については他の分野別満足度との関係性が高く、客観的指標の選定が困難であったため、ダッシュボードの第2層から除外されている

[12] 公益財団法人東京財団政策研究所「都道府県におけるウェルビーイング政策の現状と今後の課題」(2023)

[13] 過去の調査結果により、AKHと「直感的な幸福度」の間に相関があることが明らかになったため、令和3年度からは、直感的な幸福度から直接AKHを算出している

[14] 下記の団体で構成されるスポーツ・身体活動にかかわる主要団体の連合体

スポーツ・レクリエーション同盟(The Sport and Recreation Alliance):約300の組織が加盟している民間のスポーツ・レクリエーション組織を代表する団体

アクティブ・パートナーシップ(Active Partnership):イングランド各地でスポーツ・身体活動を推進する43の地域組織のネットワーク

スポーツ・身体活動管理協会(CIMSPA):スポーツ・身体活動にかかわる専門家を養成する登録チャリティ組織

開発のためのスポーツ連合(Sport for Development Coalition):スポーツや身体活動を活用して社会的なアウトカムを生みだす活動を行っている400以上のチャリティ・市民組織・クラブ・リーグなどで構成されるネットワーク

ユーススポーツトラスト(Youth Sport Trust):子ども・青少年の健康とウェルビーイング向上に向けて、スポーツや身体活動の活用を推進しているチャリティ組織

UKactive:4,000以上の会員が参加するイギリスの身体活動セクターをリードする非営利の業界団体