2016.08.31

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2016.08.31

リオデジャネイロ・オリンピックの開会式(2016年)

大観衆に向けて発せられた国際オリンピック委員会(IOC)会長、トーマス・バッハの言葉が今も耳に残る。

「魅惑の町で行われた素晴らしいオリンピックだった。リオデジャネイロ・オリンピックはこれからの世代の若者に、素晴らしい遺産を残すだろう」

閉会式で大会運営の労をたたえ、IOC会長が賛辞を贈るのは〝決まり事〟となっている。リオはそうした儀礼にかかわらず、成功したオリンピックであったように思う。

政治の混乱と悪化する経済状況は準備の遅れを生み、治安と環境への不安は開会式前日までつきまとった。南米大陸初開催にこだわるIOCへの〝恨み節〟さえ聞かれた。

確かに、運営は順調とはいえなかった。随所に綻びもみえた。しかし、陽気なリオ市民の笑顔と歓声、そして27個の世界新記録に史上4、5人目となるオリンピック4連覇のマイケル・フィリプスと伊調馨、3大会連続3種目金メダルのウサイン・ボルトに象徴される選手たちの活躍が暗雲を払った。

観衆の笑顔と歓声がつくる輪、その中心に選手たちがいる。オリンピックが本来、求めてきた姿が確かにリオにはあった。

リオデジャネイロ・オリンピックの開会式で104番目に登場した日本選手団(2016年)

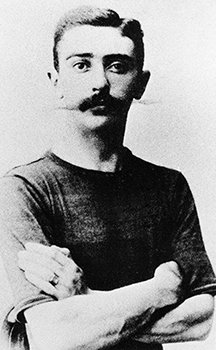

近代オリンピックの創設者 ピエール・クーベルタン男爵

1896年、アテネで開かれた第1回オリンピックに参加した国・地域は14カ国に過ぎない。120年の歴史を重ねた31回目のリオにはじつに205の国・地域が選手を送った。使い古された形容ではあるが、国際連合加盟国をはるかにしのぐ。

「スポーツを実践することを通じて若者を教育し、平和でよりよい世界の建設に貢献する」。近代オリンピックを創始したフランス人貴族、ピエール・ド・クーベルタンのまいた種は大輪の花を咲かせているといえよう。

オリンピック精神を広める運動を「オリンピックムーブメント」といい、その運動体としての最高機関がIOCである。創設122年を数えるこの組織が時流を読み、普及に貢献してきたことはいうまでもない。

リオでは史上初めて難民選手団が組織された。混乱の母国を離脱、生きる道を探る人たちは少なくない。彼らの中のスポーツに秀でた人材にオリンピックという舞台を与える。IOCの英断はきっと夢をつなぐ。

オリンピック難民チームとして参加した 柔道52kg級で金メダルを獲得した マイリンダ・ケルメンディ選手(コソボ)

人口約180万人、ヨーロッパの小国コソボは初めてオリンピックに選手団を送った。旧ユーゴスラビア連邦の自治州であったこの国は、激しい民族対立と紛争を経て、2008年に独立。14年、IOCに加盟した。

祖国の国旗を捧げ、選手団の先頭に立ったのは女子柔道52㎏級のマイリンダ・ケルンディである。大役を担った彼女は、記念すべきメダリスト、それも金メダル第1号となった。

「初めて手にした金メダルはとても大きい。小さな国でもオリンピックのチャンピオンになれると祖国の若者に伝えられた」

オリンピックは柔らかなナショナリズムの発露の場でもある。ケルンディが揚げた国旗と会場に流れた国歌は、どれほどコソボの若者たちの意志を高揚させたことだろう。「小国でも、やればできる」と…。

先進国には薄れがちな思いは、しかし途上国には発展に必要な意志となる。途上国支援は、IOCが今後も背負い続けなければならない大きな役割のひとつである。

一方でIOCが微妙な立場に立たされたオリンピックも、そうはなかったろう。

期間中、理事の1人が観戦チケットの不正転売に関与したとしてブラジル警察に逮捕された。不正を正すべき人物の地位の逆利用。だが、IOCの対応はいかにも手ぬるい。

個人の資質が起こした話である。組織の責が問われる限りではないが、どこかIOCは制度疲労を起こしているのではないのか。そう思えてならない。

いうまでもなく、ロシアの国ぐるみのドーピングへの対応が背景にある。

ドーピングは、スポーツの価値であるルール遵守、フェアプレー精神を損う。「フェアプレー精神を広める」「ドーピングと闘う」|オリンピック憲章は、IOCの果たすべき役割の真っ先にこの項目を掲げる。ならば国ぐるみ、組織ぐるみの行為は断固、糾弾、排除されてしかるべきではなかったか。

IOCはためらった。最終判断を個々の国際競技団体(IF)に委ね、結果、「クリーンなアスリートを守る」という強い覚悟は宙に浮いてしまったように映る。

ロシアはスポーツ大国であり、夏、冬2度のオリンピック開催など、ムーブメントへの貢献は大きい。反発と混乱を避けたい思いが混乱を招いたことは想像に難くない。くわえて、ドーピングに関与していない選手の権利を守る配慮もなされなければならない。

しかし、世界中のアスリートはドーピングに際し、自己のプライバシーにおいて相当な犠牲を払う。犠牲と協力は「守るべき理想」があるからであり、なぜ、アスリートの心にまで思いがいたらなかったのか。

国際パラリンピック委員会(IPC)は、リオのパラリンピックからロシア選手団を全面的に排除した。18年、平昌大会も視野にいれる。世界アンチ・ドーピング機構(WADA)の意をくみ、スポーツ仲裁裁判所(CAS)がそれを支持する。IOCとの相反は新たな混乱の種となりかねない。

いま、IOCのありようが問われている。

かつて、この組織は2度の世界大戦やテロ行為、東西冷戦構造によるボイコットなどを堪え忍んだ。財政健全化へ民間資本を導入、いきすぎた商業主義の弊害がでれば倫理を強調、そのつど変化しながら存続してきた。

久しく過度な開催都市の経済負担が問題視され、2020年大会を開く東京も例外ではない。開催に名乗りでる都市の減少は、未来へ不安材料である。徹底されるべきドーピングへの対応次第では、屋台骨は揺らぐ。

軋みは起きている。オリンピックが残す遺産ではなく、オリンピックそのものを後世に残すため、IOCは考える秋(とき)である。

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員