日本バスケ界に欠如している日常の「世界観」

リオデジャネイロオリンピックで、JBA会長として

鈴木スポーツ庁長官等と共に日本チームを応援(2016年)

―― 昨年6月に川淵三郎氏の後を継いで、日本バスケットボール協会の会長に就任されました。2015年5月に副会長に就任されて以降、バスケットボールに携わっているわけですが、外部からのイメージと実態とでは、違いはありましたか?

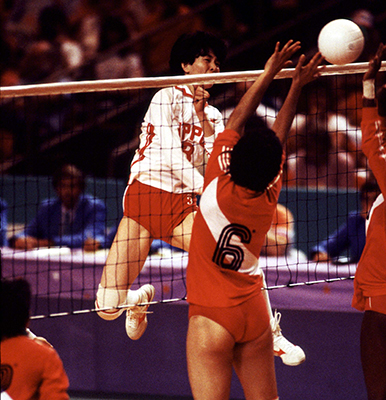

そうですね。どの世界でも中に入ってみないと、外から見ているだけではわからないものというのは当然あると思いますが、まず私が感じたのは自分自身がやってきたバレーボールとの世界観の違いでした。

私の場合、ありがたいことに自分がやり始めた頃には、バレーボールは日本ではメジャーなスポーツになっていました。世界から見ても日本のレベルは高くて、「日本国内で勝つ=世界のトップ」という環境に、ずっと身を置かせていただいていたんです。ですので、自分たちの「日常」自体が、「世界トップの日常」、という位置づけに近いものがありました。

リオデジャネイロオリンピックで9位入賞を果たす(2016年)

一方、バスケットボールは日本ではまだメジャースポーツとは言えないところがありますし、特に男子はまだ世界との力の差が乖離しているという現状があります。そういうところで、私自身のマインドのセットアップをしなければいけませんでした。

特に私が現役の頃は、バレーボールは日本のトップが世界のトップであった時代でしたから、それと比べて、現在のバスケットボールは世界の舞台にさえ上がれない状況と、まるで違う世界のように映ったんです。ですので、今までは外から見ていて「何をしているんだろう」というふうに感じていました。それに加えて、ここ数年はメディアからはあまりいいニュースが聞こえてこないという現状がありました。

そういう中で実際に携わってみて、まず最初に感じたのは、やはり選手の「日常」の中に「世界観」がないなということだったんです。しかし、その一方で日本の女子があれほど世界において力があるということも知りませんでした。昨年のリオデジャネイロオリンピックに視察に行ってみて、予想以上に「世界でもやれる」という感覚をつかむことができたのは、やはり中に入ってみないとわからないことだったなと思いました。

華やかに幕を開けたBリーグ(2017)

―― バスケットボールの競技人口は意外に多くて、競技への関心度からすると、国内では必ず5本の指に入っています。そういう意味では、大きな可能性を持っている競技だと言えるのではないでしょうか。

現在、協会の登録競技者数は63万人ほど。これは、サッカー、野球に次いで高い数字なんです。おっしゃる通り、これだけの競技人口を持つバスケットボールには、大きな可能性があることは間違いありません。

―― 喫緊の課題は、トップがその現状に見合った実力をつけられるかどうか、ということになるのではないでしょうか。

そうなんです。トップ、つまり代表チームが伸び悩んでいる中でも、これだけたくさんの人たちがバスケットボールをやっているわけですから、トップが強くなれば、さらに競技人口は増えると思っています。

高校入学後に起きた二つの「想定外」

中学時代のバレーボール部(前列右)

―― 三屋さんが中学時代にバレーボールを始めたのは、やはり身長が高かったことが理由だったんでしょうか?

そうですね。当時は、身長が高い自分が大嫌いでした。小学6年生の頃は、「でけー、でけー」って、よくいじめられていたんです。私はもともと体が弱く、ぜんそく持ちだったので、小学生の頃まではほとんど運動ができませんでした。短距離は速かったので、運動会は良かったのですが、長く走り続けると、すぐにゼーゼーハーハーとなってしまうため、本格的な運動はできなかったんです。

私の出身である福井県の勝山という地域はバドミントンが非常に盛んで、それこそリオオリンピックでベスト8に進出した山口茜選手を輩出していますが、私たちの頃は小学生はほとんど全員がバドミントンをやっていました。私も姉の影響でやっていたのですが、体力的に続きませんでした。

そのうちに、小学5年生くらいの頃から急に身長が伸び始めて、一気に30センチも伸びたので、体がそれに追いつかなかったのか、朝礼の時間に立っていられないほどのひどい貧血状態になって、さらに運動ができなくなってしまったんです。

―― しかし、中学時代には全国大会にも出場されるほどの活躍をする選手に成長しました。

確かに中学3年の時には全国には行きましたが、1回戦であっという間に負けてしまったんです。しかも、私はその試合で空振りをしているんですよ(笑)。駒沢オリンピック公園総合運動場体育館だったのですが、それまであんなに天井が高い体育館でやったことがなくて、感覚がつかめなかったんでしょうね。思い切り空振りをしてしまったんです。

実はそれがトラウマになっていて、全日本に入ってからも駒沢の体育館でやると、すごく緊張していましたね(笑)。

―― とはいえ、全国大会に出場したことで、強豪校からも注目される存在になりました。

当時の身長が176センチだったのですが、出場校の中で「最高身長者」ということで『月刊バレーボール』に載せていただいたんです。その時のインタビュー記事に「中学の3年間、走り高跳びと走り幅跳びでは県大会で優勝」と書かれてあったことで、おそらくポテンシャルの高さというところで評価してくれたのかなと。実は、最初に声をかけてくれたのは、実業団でした。

八王子実践高校時代は中心選手として活躍

―― 結果的に、選んだのは八王子実践高校。この時には、「自分はバレーボールで生きていくんだ」と考えていたのでしょうか?

そこまでの考えはなかったですね。福井県から出た理由の一つは、両親への反発でした。反抗期というのもあって、「親がいなくても、自分一人で何でもできる」という思い上りがあったんでしょうね。それともう一つは、中学2年の時にミュンヘンオリンピックで全日本男子が金メダルを取ったことでした。

自分がやっているスポーツで世界一を取った姿に、憧れを持ったんです。「私も頑張れば、この舞台に立てるのかな」と。それで「どうすれば立てるのかな」と思って、図書館に行って、バレーボールの雑誌を見たり、大松博文先生の『オレについてこい』という本を読んだりして、「そうか、全国大会に出て、スカウトしてもらわないといけないんだな。そのためには、有名な高校に行かなければいけないのか」と思ったわけです。それで、まずは中学で全国大会に出なければいけないと。当時は市内でも優勝したことがなかったのに(笑)。

しかも、顧問の先生は「9人制」の指導者だったので、「6人制」を教えてもらうことができなかったんです。「どうしようか」と思っていたら、幸運なことに中学3年の5月に教育実習に来た学生が、日本体育大学のバレーボール部員だったんです。その人に6人制のバレーボールを教えてもらえたのが大きかったですね。それで晴れて全国大会に出ることができて、八王子実践から声をかけてもらいました。

―― 当時の八王子実践と言えば、日本一の強豪校。相当な覚悟が必要だったのでは?

はい、まさに大きな大きな覚悟が必要でした。ある程度厳しいというのは覚悟していましたが、想定外が二つありました。

一つは、あれだけ親が恋しくなるなんて思ってもいなかったこと。中学時代は親のことがうっとうしくて仕方なかったんです。その親から離れることができるなんて、なんて幸せなんだ、というくらいの気持ちでいたのに、いざ離れてみると、恋しかったですね。

それともう一つは、考えてみれば当然のことなのですが、各都道府県でトップの選手たちが集まってくる学校なんだなと。正直、「福井県で1番になったんだから、それなりにできるだろう」と高をくくっていたところがあったんです。そしたら、一番下手くそだったんですよ(笑)「あれ、今までの私はいったい何だったんだろう……」と、小さなプライドが砕け散った感じでした。

高校3年、インターハイに出場(1976年)

―― 実際、どれくらい厳しいものだったんですか?

私が中学3年の時に、八王子実践は春高バレー(全国高校選抜大会の通称。2011年からは全日本高校選手権大会)、インターハイ、国民体育大会と3冠を取っているんです。それで、私が入学した年も、春高、インターハイと2冠を取ったんですね。つまり、5大会連続で優勝するという強豪の中の強豪だったんです。

そんな中に入ってしまったものですから、1年の夏くらいまではボールも触らせてもらえず、ただただ苦しい練習にのたうち回りながら耐えていたという感じでした。「歯を食いしばって」というよりも、正直、自分が何をどうしたらいいのかわからなかったですね。監督からは気にも留められていないような選手だったと思います。

―― そこから、どうやって這い上がっていったのでしょうか?

私が1年生の時の3年生があまりにも強くて、2年生の育成にまで手が回らず、若干「谷間」世代のようになってしまっていたんですね。それでそこに運よく入った、という感じでした。でも結局、その後は私が在籍している間、一度も優勝することができなくて、私自身の戦績としては春高とインターハイの3位というのが最高成績でした。

なので、センターコートで華々しくプレーした経験はありませんし、いつも大会後は、監督に30分くらい叱られて、「お前らなんて、バスに乗る資格はない!」なんて言われながらバスに乗って帰っていました。バスの中はいつもお通夜のように暗かった、という思い出しかないですね(笑)。