2016.12.20

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2016.12.20

皆さんは自分が1日何歩くらい歩いているか、また、どのくらい運動しているか把握しているだろうか?自分の活動量を知ることは健康づくりの第一歩となる。技術の進化により、今ではスマートフォンを利用して簡易的に歩数の目安を知ることもできるようになった。

「歩数計」を進化させ、年間24億ドル(約2,700億円)を売り上げる会社がある。サンフランシスコに拠点を置き、ウェアラブル活動量計で世界トップ・シェア(2015年)を誇るFitbit社である。2007年の創業以来、同社は活動量計を5,400万台、世に送り出した。

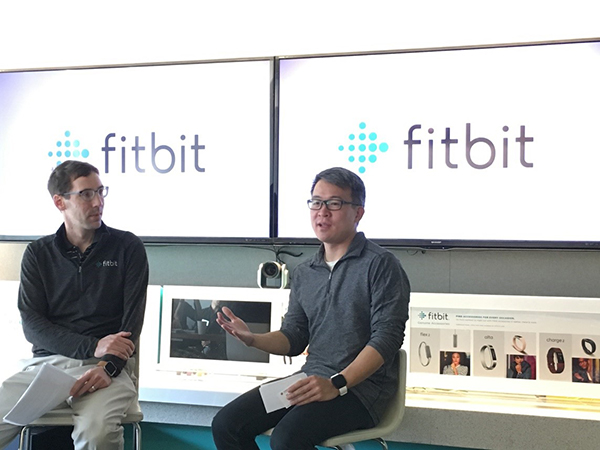

Fitbit社の共同創業者、ジェームズ・パーク(右)とエリック・フリードマン(左)

日本では万歩計®(山佐時計計器株式会社の商標登録)の名称でも知られる歩数計は、今や歩数に限らずエネルギー消費量、睡眠時間、心拍数といった様々な要素を測定できるウェアラブル・デバイスへと進化を遂げ、こうした製品は活動量計(アクティビティ・トラッカー、フィットネス・トラッカー)として歩数計とは別のカテゴリを作り上げている。ベルトや腰回りにつけるものをイメージする方も多いかもしれないが、現在、市場に出ている活動量計の多くがリストバンド式で手首に装着するタイプである。また、Fitbit製品の中には、他にもクリップ形状のものから、ネックレスで首から下げるペンダントのようなものまである。Fitbit社は開発チームにファッション・ブランドのデザイナー経験者を擁し、こうしたブランドとのコラボ商品を展開している。一方、世界シェアで3位(2015年)のApple社(Apple Watch)もエルメスやナイキとのコラボ商品を展開するなど、業界全体で日々のファッションに溶け込むデザイン面での進化と選択肢の多様化が続いている。一昔前は、歩数計・活動量計と言えば、いかにも健康グッズ的なもの、みるからに測定器的なガジェット感あふれるものばかりであった。「健康診断でチェックが入ったのをきっかけにウォーキングを始めた中高年がベルトのあたりに着けている『何か』」あるいは「バリバリ運動している人が神経質にのぞきこむマニアックなスポーツ・ウォッチ」から、より若い世代にとっても、一般の人にとっても魅力的で日常的な存在へと近づける試みがなされている。こうした進化を背景に、活動量計の市場は拡大を続けている。

小型化・ディスプレイの省略化で活動量計のファッション性が高まった(写真はfitbit flex 2™)

「2006年に発売された任天堂のWiiを見た時、ゲームで人をアクティブにするということにとても驚いた。こんな風に、フィットネスや健康を、ジムに通っている人やトライアスロンをしているような一部の人だけのものじゃなくて、もっと身近なものにして、より手頃な価格で手に入るものを作りたいと思った」

Fitbit社が誕生した経緯について、共同創設者の一人であり、CEOのジェームズ・パーク氏はこう語る。Everybody(みんな)のEveryday(毎日)に関わるもの。ドラッグストアで25ドルで売られているような歩数計と、高価なスポーツ・ウォッチの中間に位置するようなもの。こう狙いを定め、2007年にエリック・フリードマン氏と会社を立ち上げる。初めは苦難の連続だったものの、その後、会社は急速に成長を遂げる。従業員も2010年頃までは10人しかいなかったが、2016年現在で1,700人にまで増え、このうち3分の2がハードウェア・ソフトウェアの研究開発にあたっている。2017年の始動を目指して新たなラボ・オフィスも準備中だと言う。

こんなシンプルな製品を作るのになぜこんなに多くの技術者が必要なのか?そう思うかもしれないが、先に述べたように、現在の活動量計がもつ機能は歩数の測定に限らず多岐に渡る。センシング技術をはじめとした技術の進歩や科学的知見の蓄積に伴い、活動量計も日進月歩である。同社で研究担当副社長を務めるシェルトン・ユエン氏は、研究開発部門のミッションとして「世界トップレベルの技術インキュベーターになること」を掲げ、これまでにない新たなセンサーや機能の開発・商品化を進めている。ユエン氏自身、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)等でエンジニアとして手術用ロボット、細胞力学、ミサイル防衛といった多様な分野で研究に従事した経験を持つ博士号取得者である。2015年からはミシガン大学で運動科学分野の教授を務めていたスコット・マクリーン氏が同社人間科学イノベーション研究室のトップとして加わった。

カーディオフィットネススコア開発のための運動負荷試験について説明するスコット・マクリーン氏(左)

Fitbit社より今年の10月に発売された新モデルの「fitbit charge 2 ™」には、新たに体力(全身持久力)の指標である最大酸素摂取量を推定する機能(カーディオフィットネススコア)が追加されている。日々の活動量や心拍数のデータをもとに、同じ性・年代と比べて自分がどのくらい心肺機能があるのかを6段階の評価とともにスコアで表示する。最大酸素摂取量は、アスリートに限らず、一般の人にとっても生活習慣病を予防し、健康づくりを進める上で重要な体力の要素として、厚生労働省が基準値を示している。最大酸素摂取量を厳密に測定するには、非常に過酷な測定と高価な機器が必要となる。研究者・専門家としては、こうした厳密な測定と比べた時にどのくらいの精度で推定されるのかが気になるところだろう。現状、誤差を含む可能性や日本人を対象としたデータが十分に反映されていない点はやむを得ない。今後の精度向上を期待したい。ただし、活動量計を装着して過ごすだけで、体力・心肺機能のスコアが示される機能を実装させたことは非常に画期的だ。特にこのような測定の機会がなかった多くの人にとっては、自分の体力・心肺機能に目を向ける機会になるだろう。手首で心拍数を24時間測定し続け、1回の充電で最大5日間もつという「fitbit charge 2™」の特長を生かした機能である。

ほかに、運動の種類を自動で検知して記録する「SmartTrack」も、ユーザによる操作の煩わしさを省いてくれる魅力的な機能だ。活動量計からの出力をパターン認識のアルゴリズムに基づき自動で分類し、スマホのアプリ内で確認できる機能だが、今後、こちらもその精度の向上や自動検知できる運動の種類の増加が望まれる。世界中のユーザから集められた膨大な量のデータが活用できれば、他社製品も含めて進化していく機能であることは間違いない。

歩数、アクティブ時間の一覧や自動検知された運動の内容もアプリ内で確認できる

「任天堂のWiiのように、ユーザにとって簡単で分かりやすいものでないといけない」

研究用に用いられている活動量計(加速度計)の難解なレポート出力と対比させてこう語るのは、前述のユエン氏である。

創業したパーク氏を始め、日本発のゲーム機は、米国ウェアラブル業界のイノベーター達に相当なインパクトを与えたようである。高い精度のセンシング技術と合わせて、こうしたシンプルで有益な見せ方の実装段階にも、膨大な資源を投入する研究開発が必要となる。

また、測定とレポートで終わることなく、実際に行動を変えるための働きかけの機能として、リマインダ(運動促進通知)も備えている。現在の仕様では、1時間あたり250歩に満たない場合、毎時50分(例:10:50)にバイブ機能で通知が来る。運動時間の長短とは独立して、座りっぱなしの時間(座位時間)が長いことも短命のリスクであることが明らかになってきたことを受けて登場した機能である。興味深いのは、この毎時50分の通知という設定である。これは、膨大な量のFitbitユーザの活動量分布の分析に基づいている。ユエン氏が示すデータによると、平日には毎時15分、30分、60分(例:10:15、10:30、11:00)といった時刻に活動量のスパイクがあるとのことだった。仕事のミーティングを終える、授業で移動する、トイレに行くといった、私たちの様々な活動がこうした「切りの良い時刻」を起点として行われる場合が多いことを考えると納得できるだろう。こうしたユーザの行動特性を踏まえてFitbitでは、活動を切り替えるチャンス(座りっぱなし→歩行)は切りの良い時刻の直前にあると考え、毎時50分というタイミングを設定している。「じっと座り続けてから30分後」といった継続時間に基づく設定は不自然で現実的ではないという見解からだ。

それでは、活動量計は今後、どう進化していくのだろうか?アクティブ人口の拡大と公衆衛生上の観点から、筆者が注目しているのは、以下3点である。

Fitbit製品をはじめ、活動量計は既にかなり入手しやすい価格で提供されているものもあるように思われるが、今後の商品ラインナップ充実と価格設定に加えて、いかに新たな販売モデル、サービス連携を生み出せるかが市場拡大・開拓の鍵になるだろう。歩数の測定・確認だけであれば、スマホのアプリ(iPhone5s以降は標準搭載)で誰でも手軽にできる時代である。健康経営の観点から企業の従業員向けウェルネス・プログラムはもちろんのこと、既に海外を中心に始まっている保健医療サービス・保険商品との連携から、実社会でのスポーツ・イベント等とのコラボまで、新たな市場を広げられる可能性は様々である。既に廉価で入手できる歩数計の商品群も、健康格差対策の上では重要な存在である。こうした経済格差・健康格差にも正面から取り組む商品・サービスを生み出すことができれば、市場規模をさらに拡大させられるだろう。

また、ウェアラブル活動量計全体の課題として、購入したユーザの継続利用率が低いということがあげられる。継続利用率を高められるかは、どれだけ行動変容の成功率を高められるかということとも深く関係する。これらの解決には、ハードウェアとソフトウェアの両面からアプローチしていく必要がある。ハードウェア面では、まずデザイン上、目立たなくなる方向性(“貼る”デバイスへの変化含む)とファッションとして際立たせる方向性の両方の戦略が考えられる。一方、ソフトウェア面では、インタラクティブ(レポートやメッセージ等)向上の一環として、よりリアルタイムで周囲の状況を認識し、その場に応じて的確な働きかけがなされるコンテキスト・センシングに基づく機能が充実していくことも考えられる。天気の良い時・悪い時、近くに公園がある時、昼休み、だれか特定の人と一緒にいる時、こうしたリアルな状況に合わせた働きかけが可能なウェアラブルの登場は近いだろう。加えて、市場開拓の鍵でもある実社会の様々な取り組み・イベントとの連携なしには、行動の継続にはつながらない。社内のスポーツ・イベントからローカルな地域行事・祭り、そして2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会を含めたグローバルなイベントに至るまで、ありとあらゆる機会とリンクさせたワクワクするような取り組みの広がりを期待したい。

歩数計・活動量計は、その活用を通して生活習慣病の「予防」を目指しているという意味で貴重な商品・ビジネスである。こうしたビジネスが日本企業も含めて成功することはもちろん、究極的には、すべての人がそれぞれに合ったアクティブ・ライフを楽しむようになる社会を目指したい。

さて、読者の皆さん、今日はどこを歩きましょうか。

(本稿は、日本学術振興会特別研究員制度による研究の一環としてまとめています)

※文中写真はすべて筆者撮影

※文中、1ドル=約112.5円で換算

レポート執筆者

鎌田 真光 (2014年9月~2018年3月)

海外特別研究員

Research Fellow

Harvard T.H. Chan School of Public Health

Overseas Research Fellow, Sasakawa Sports Foundation (Sept. 2014~Mar. 2018)