日本は4年後に2020年東京大会を控えるホスト国である。しかも、東京は1964年大会につづき、2回目の夏季パラリンピックを開催する世界初の都市としても期待されている。リオ大会は閉会式で「大成功」との評価を受けたが、学ぶべきこととはなんだろうか。

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

日本は4年後に2020年東京大会を控えるホスト国である。しかも、東京は1964年大会につづき、2回目の夏季パラリンピックを開催する世界初の都市としても期待されている。リオ大会は閉会式で「大成功」との評価を受けたが、学ぶべきこととはなんだろうか。

車椅子バスケットボール男子、日本対オランダ戦の会場。日の丸がはためき、「ジャポンコール」に沸いた。ハーフタイムには観客代表によるシュート合戦など競技体験会などもあり、観客を楽しませ、巻き込む工夫もいろいろ見られた。

リオ大会を象徴する熱狂的な応援風景。ブラジルカラーのイエローTシャツが目立つ客席では、誰が合図するわけでもなく、ウェーブが起こり、歓声のボルテージもどんどん上がる。一方で、他国や敗者への視線も優しかった。

リオ大会はとにかく、「熱狂的な応援」が印象深い。多くの来場者による大きな歓声というだけではない。自然発生したウエーブが観客席を延々と周りつづけるような光景もよく目にしたが、観客として「選手を盛り上げる」というよりは、「自分が盛り上がる」という、“能動的なスポーツ観戦スタイル”とでもいおうか。とにかく、どの会場でもどんな試合でも楽しそうだった。

応援マナーについても、ブラジル選手が出ていない試合でさえ、対戦型競技では一方を「贔屓(ひいき)チーム」にして応援したり、陸上など個人競技では最後の選手がゴールするまで声援を送りつづけるなど、スポーツ観戦に慣れ親しみ、選手をリスペクトする姿勢に好感がもてた。

スポーツDJや大型ビジョンの活用、ハーフタイムショーなど会場を盛り上げる仕掛けもさまざま行われていた。カーニバルの本場として根付いた「お祭り文化」や、サッカー王国として贔屓チームを応援する習慣から由来するのかもしれない。過去の大会とは異なる、「リオ式」ともいえる独特の特長だと感じた。

「リオ式」の応援は日本の選手たちにも好評だった。「日本では経験したことのない大歓声が気持ちよかった」「ブラジルの子供たちの『ジャポンコール』が嬉しくて、最後の粘りにつながった」などの声が聞かれた。リオでも開幕前のパラリンピック人気は低調だったが、チケット販売は日増しに伸びた。競技に触れたことで、その魅力に気づき、さらなる観客増につながったのではないかと思う。

日本ではパラスポーツの会場はまだ観客が少ないのが現状だ。「まずは、観て、楽しむ」――リオ大会から学びたいことの一つだ。

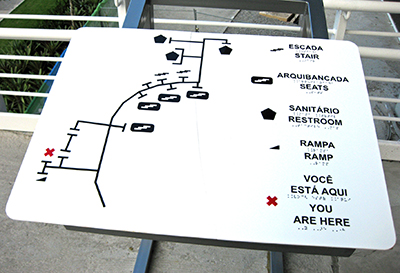

会場内のあちこちで見かけた場内案内板は、ポルトガル語と英語、点字とピクトグラムで構成されユニバーサルデザイン仕様。点字以外も立体になっていて、触地図としても機能する。

大会を心から楽しむ姿勢は観客だけでなく、ボランティアも同様だった。与えられた仕事をこなしつつ、仕事の合間には場内のBGMに合わせて体を揺らし、手拍子を打ち、ともに試合を楽しんでいる人が多かった。時には写真を撮り合ったり、ピンバッジの交換に一生懸命な人もいた。「笑顔で、楽しむ姿」は周囲にも伝染する。それが大会全体を覆うワクワクした雰囲気をつくりだすことにも貢献していたと思う。

ボランティアとして仕事にきちんと取り組むことは当然だが、その前に自分自身が大会を心から楽しみ、大会の「ファンであること」も大切な資質ではないかと、リオのボランティアをみて思った。それは、ホスト国の「おもてなし」として、とても基本的なことではないだろうか。

施設などのハード面のバリアフリーを完璧に準備する努力も大事だが、たとえ完璧にできなくても、関わる人の気持ち、“ハート”があれば、カバーできる。そんなこともリオで改めて学んだ。

ひるがえって、東京には、日本には、ハード面をカバーできる“ハート”が十分に備わっているだろうか。日常的に周囲に目を向け、他者を思いやり、日々積み重ねることが、“ハート”を育てる。4年後と言わず、今から始めることが、東京大会の成功には必要だと思う。

オリンピック公園内のあちこちに設置されたバス乗降用の仮設スロープと、その前でサポートのために待ち構えるボランティアたち。ハード面の不足を、“ハート”でカバー。

リオ大会では開会式から印象的なシーンがいろいろあったが、その一つが降雨のなかで行われた聖火リレーだ。ブラジル人のパラリンピアンで、陸上の金メダリスト、マルシア・マルサルさんが、前の走者から受け取った聖火を左手に掲げ、右手にもった杖で少し麻痺のある体を支えながら、競技場内をゆっくりと一歩一歩進んでいた。ところが、途中でバランスを崩したのか、トーチが後ろに傾き、尻もちをつくかたちで転倒してしまう。

観客は一瞬、言葉を失ったが、すぐに一人、また一人と席から立ち上がり、手をたたき、声援を送りはじめた。マルサルさんも駆けつけたスタッフの支えで起き上がり、落としたトーチを握り直し、再び歩き始めた。観客の大声援に後押しされながら、一歩ずつ歩を進め、無事に聖火を次の走者に手渡したのだ。

「失ったものを数えるな。残されたものを最大限にいかせ」「多様性を認め合う」。そんなパラリンピックの精神を象徴したようなシーンだった。パラリンピックは世界最高峰の大会としてタイムやメダル争いをするだけの場ではない。障害だけでなく他者との違いを認め尊重し合いながら、共に生き生きと暮らす共生社会実現のきっかけにもなりうる機会だ。このシーンをみて、共生社会の実現が20年東京大会での目標の一つであることを思い出した。

閉会式では、リオ市長から次期開催都市としてパラリンピック旗を引き継ぐ、フラッグ・ハンドオーバー・セレモニーも行われた。東京都の小池百合子知事が、受け取った旗を左右に大きく振る様子を観ながら、リオ大会での感動や学びを振り返り、「いい大会だったな」と満足感に包まれると同時に、「4年後の閉会式でも同じように、いや、次はホスト国として、達成感に浸れるかな」という疑問も胸をよぎっていた。

小池都知事は式典後、「重い責任を改めて感じた」と話していたが、これからの4年間は、選手だけでなく、もっと広い意味での「チームジャパン」としての力を蓄える期間になる。「体」を鍛え「心」を鍛え、4年後の今、笑顔でいられたらと、強く、思う。

新潟県生まれ。大学卒業後、一般企業勤務を経て、1994年から米国留学。大学でジャーナリズム学、大学院でマス・コミュニケーション学を修めたのち、2000年からシリコンバレーのウェブサイト運営会社で編集業に就く。01年末に帰国後、フリーランスのライターとして活動開始。

03年スポーツボランティアを初体験し、視覚障害者の伴走ボランティアと出会ったことを機に、「障害者のスポーツ」の取材・執筆をはじめる。パラリンピックは08年北京大会から10年バンクーバー冬季、12年ロンドン、14年ソチ冬季、16年リオデジャネイロを現地で取材。著書に『いっしょに走ろっ!~夢につながるはじめの一歩』『伴走者たち~障害のあるランナーをささえる』(ともに大日本図書)など。

公式サイト:hoshinokyoko.com

星野氏の2014年ソチパラリンピック 現地レポートはこちら