2023.10.26

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2023.10.26

その44年前、日本が冬季オリンピックに初めて参加したサンモリッツ大会の代表選手の一人は、反省の弁をこう書き残した。

「私の得てまいりました成績があまりに悪く、又持つて歸りました収獲があまりに貧弱な事を御詫び致します」

「とも角、私達はジャムプの根本が出来てゐないのであります」

筆者はジャンプ競技に出場した伴素彦。2回の試技で34m、39mという記録が資料に残っているが、転倒もあって結果は最下位の38位だった。もう一人の出場者は記録なし。日本のスキーはまだ揺籃期を脱しておらず、ジャンプ競技でも本格的なシャンツェさえないまま、半ば見よう見真似で飛んでいたのだから、この結果も致し方ない。とはいえ、目の前で世界との差を見せつけられた選手としたら、その屈辱の深さははかり知れなかったろう。

「自分たちは何も知らなかった」

「一番の基本さえできていなかったんだ」

――率直な大会回顧には、草分け選手ならではの悲痛な叫びに満ちている。

だが、その思いに、後に続く者たちは奮い立った。一からの努力を積み重ねて、いずれは世界レベルに近づき、並び立つのだという決意は途切れずに受け継がれた。進化の速さは、先駆者の予測をはるかに超えていたに違いない。44年後の1972年2月6日、待ちかねた時がやって来た。冬季オリンピック札幌大会の第4日、宮の森ジャンプ競技場に、のちに日の丸飛行隊と呼ばれることになる勇者たちによって、3本の日の丸が翻ったのだ。

初出場を果たした先駆者の無念にさっそく応えたのは、4年後の1932年レークプラシッド大会に出場した安達五郎である。19歳の若さでオリンピックの舞台に立った若者は8位に食い込んだ。しかも1回目に60m、2回目には66mを飛ぶという健闘だった。66mが、全選手の中で3番目という好記録だったところからも、上位と互角の戦いを繰り広げたことがわかる。

さらにその4年後、1936年のガルミッシュ・パルテンキルヘン大会でも伊黒正次が7位に入ってみせた。飛距離は74.5m、72.5m。飛型点は伸びなかったが、飛距離は上位とほぼ互角だった。

ここでつけ加えておきたいのは、伊黒とともに出場した龍田峻次のジャンプだ。転倒で最下位近くに沈んだものの、2回の飛距離はそれぞれ73.5mと77m。この77mは、全選手中最長だったのである。粗削りではあるが、距離を伸ばすという点では、あっという間に世界に追いすがった証明といえるだろう。

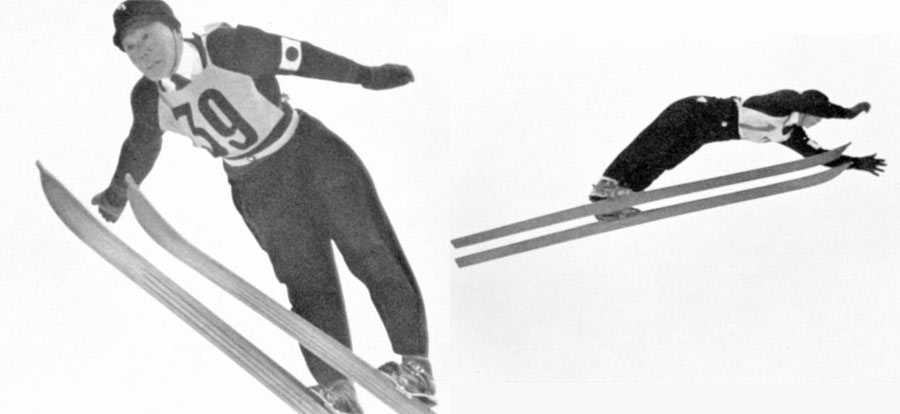

左:伊黒正次 右:龍田峻次(ともに1936年ガルミッシュ・パルテンキルヘン大会)

しかし、この後、日本のジャンプは長い空白期に直面する。1940年、1944年の冬季オリンピックは戦火のために中止となり、戦後初めての1948年大会には参加を許されなかった。夏季、冬季を問わず、オリンピックは競技力強化の最大の機会であり、一気に力を伸ばすための推進力ともなる。まだスポーツの国際化が進んでいなかった時期。世界のトップレベルに触れる貴重な機会を長く失わざるを得なかったのが当時の日本だった。必然的に、いったんは近づいたかに見えた頂点との差はまたしても開いた。

1952年オスロ大会から、日本の冬季オリンピックへの挑戦は再開された。が、ジャンプの成績は伸びなかった。日本勢の最高成績は、オスロが27位、1956年のコルチナ・ダンペッツォが13位、1960年スコーバレーが15位。1964年インスブルック大会からは70m級と90m級の2種目となったが、この時のそれぞれの最高成績は23位、11位で、1968年グルノーブル大会では23位、18位どまりだった。コルチナ・ダンペッツォで猪谷千春がアルペンスキー回転の銀メダルに輝き、スピードスケートでも男女500mで入賞者が出ていた一方で、ジャンプはなかなか低迷を脱することができなかったのである。

そんな中で迎えたのが1972年の札幌大会だった。冬季オリンピック日本初開催とあって、国中が大いに盛り上がったのは言うまでもない。さらに、ジャンプにはいっそう期待が高まる状況があった。2年前の世界選手権で笠谷幸生が銀メダルを獲得していたのだ。

北海道・余市生まれで、余市高時代から頭角を現した俊英は、明大をへてニッカウヰスキーに入社し、インスブルック、グルノーブルのオリンピックにも出場して日本のトップジャンパーとなっていた。一躍、期待と注目を集めるようになったのは、1970年にチェコスロバキアで開かれたノルディックスキー世界選手権の70m級(現ノーマルヒル)で、ソ連(当時)選手に次いで2位に入ったからだ。加えて1971年の札幌国際スポーツ大会(プレオリンピック)も制した上、本大会を控えた伝統の欧州ジャンプ週間では開幕から3連勝していた。経験も実績も十分に積み重ね、ひのき舞台を脂の乗り切った28歳で迎えるエース。かくして、自国開催の興奮のシンボルとして、笠谷幸生の名に一気に注目が集まることとなったのである。スキー界も一般のスポーツファンも、はるかに遠い夢としか思っていなかったに違いない冬季オリンピックのメダル、それも頂点の金メダルが、いきなり目の前に現実の可能性として現れたのだった。

とはいえ、いくら実績があっても、実際に勝負となれば結果はどう転ぶかわからない。それが競技というものだ。期待を一身に受ける重圧も計り知れない。まして、オリンピックには魔物がいるとさえいわれる特別な舞台なのである。ところが、笠谷はその過酷な状況をすべて乗り越えてみせた。まさしく、長く語り伝えられるべき伝説といわねばならない。

1972年札幌大会スキージャンプ・70m級 左から金野昭次(銀メダル)、笠谷幸生(金メダル)、青地清二(銅メダル)

1972年2月6日午前10時、札幌オリンピックのジャンプ・70m級の競技は始まった。その前は雪がちらついた空は、競技が始まると晴れ上がって、コンディションは絶好となった。快挙には天候も味方したというわけだ。

2万5千人の大観衆で埋め尽くされた観客席。4人が出場した日本勢は出足から快調だった。試技順5番目の金野昭次が早々と82.50mの大ジャンプをみせると、20番の青地清二が83.50mを飛んでトップに。38番の藤沢隆も81mで続く。そして46番目に登場したエース笠谷は、この日の最長不倒の84mまで記録を伸ばした。美しい空中姿勢と完璧な着地で文句なしのトップ。ライバルの外国勢は、この好調さに強いプレッシャーを感じたのか、距離を伸ばせない。1回目はなんと日本勢が1位から4位に並ぶという最高の結果となった。

2回目はスターティングゲートが下げられて始まったが、日本選手の勢いは止まらない。金野が79m、青地が77.50m。藤沢は失敗ジャンプに終わったが、笠谷は偉業を目前にしても動じなかった。踏み切りがわずかにずれ、飛び出してからの風でややフォームも乱れたが、修正して、金メダルが待つ、いつも通りの着地に結びつけた。79m。優勝決定。はるかな夢が現実となった瞬間だった。

メダルは笠谷の金だけではなかった。金野が銀、青地が銅。冬季オリンピックのジャンプ競技における同一国のメダル独占は、ノルウェーが第1回大会、第3回大会、第5回大会で成し遂げていたが、これだけ競技が普及し、選手数も多い中での独占にはかつてない価値があったといえるだろう。さらに、北欧のように長い歴史と伝統を持つ国でなかったのも特筆すべきだ。ちなみに、日本が夏季オリンピックで1~3位を占めたのは、1932年ロス大会の競泳、1968年メキシコシティー大会の体操・種目別があるが、ともに当時はお家芸といわれた競技でのこと。札幌の「日の丸3本」は、まさに伝説となるべき出来事だったのである。

この大会のために建設された宮の森ジャンプ競技場。快挙を伝える新聞記事には、設計にあたった伊黒正次(第4回大会で7位入賞)の言葉として「世界に例のない、平べったい台」「とくに気を配った点は、技術の巧拙をはっきりと記録の上に出せるようにするには、どうしたらいいか」――などの解説が紹介されている。助走路の傾斜がやや緩やかで、踏み切り台の飛び出し角度も、高さを出しにくい、低い角度にしてあるといった点により、技術がそのまま成績に反映されやすい特徴を持っていたというのだ。パワーと踏み切りの高さで勝負する外国勢に対し、比較的小柄な日本ジャンプ陣は微妙な踏み切り技術を磨き抜いて対抗し、それが「難しい台」といわれた宮の森で十二分に生きたということだろう。日本独自の「技術立国」の精神が、ここでもみごとに発揮されたのである。

明治、大正、昭和と、近現代の日本はひたすら「欧米に追いつき、追い越せ」を合言葉としてきた。スポーツの分野でも、1912年の夏季オリンピック初参加以来、先達である欧米の背中を追い、それを最大の原動力としてきた。戦前、戦後間もなくの競泳、戦後の体操などはそれが実った例といえる。また、1964年東京大会で、レスリング、体操などで16個の金メダルを獲得したのは大きな前進だった。限られた競技とはいえ、欧米の主要国と並ぶ地位の一角を占めたというわけだ。

だが、冬季競技はそう簡単ではなかった。長い歴史と伝統を積み重ねてきたヨーロッパの強国との差を埋めるのは容易なことではなかった。冬季オリンピック初参加から出場した8大会で得たメダルは銀1個だけ。追いつくどころか、相手の背中さえ見えないというのが実情だった。「到底追いつけない」と半ばあきらめていた関係者もいたに違いない。

その呪縛を破ったのが札幌の快挙だった。冬季競技のシンボルともいえるジャンプ競技での表彰台独占。日の丸3本にはそれほどの衝撃があった。これにより、欧米の背中をひたすら追いかけてきた日々にひとまずピリオドが打たれ、日本のスポーツは新たな時代に入ったともいえるだろう。まさしくこの時、歴史が動いたのである。

快挙を成し遂げた3人は、それぞれにこんな言葉を新聞各紙に残している。

「とにかく、何も言うことはありません。よく、ここまで体がもったと思う。きょうの結果には非常に満足しています。よいコンディションをつくってくれた役員の方にお礼を申し上げたい」「緊張したかどうかといわれたって、ここへ来て緊張しない人間なんているはずがない」「(スタート直前に何を考えたかという質問に)そんなこと、僕にしかわからない。言葉にはできませんよ」(笠谷)

「2回とも満足できるジャンプだった。初めに飛ぶのは後から追いかけられるような気持ちで、いいものじゃないですね。条件はまったく同じだが、やっぱり緊張しますね。非常に嬉しいです」(金野)

「自分でもよくやったと思う。こういう結果になって、なんともいえない嬉しさがあります。2回目、タイミングが少し遅れて、飛んでいるうちにスキーががたついたが、持ち直しました」(青地)

興奮がまだ残っている競技直後の談話はこんなものだろう。ただ、金メダリストと他の2人の表情は対照的だったと各紙の記事は伝えている。「心から嬉しそうだった」というのは銀、銅のメダリスト。だが、笠谷は、「ぶっきらぼう」という表現があるように、喜びをあらわにすることはなかったようだ。やっと表情が和んだのは、最大のライバルと目されていたインゴルフ・モルク(ノルウェー)が駆け寄って祝福の肩車をした時だった。

追いすがる報道陣に対する言葉としては、こんなことも書かれている。

「あなた方に何がわかりますか。あの台を一度でも飛んでから聞いてください…飛んだことのある人にしかわからない」

ぶっきらぼうといわれるほどに素っ気ない対応は、そこまでこのエースが背負ってきたプレッシャーの重さをそのまま表しているように思える。「欧米に追いつき、追い越せ」という、多くの国民の過剰なまでの期待を、記念すべき自国開催のオリンピックで一身に受けてきたのだ。ジャンプ競技は、わずかな条件の変化で、たとえばちょっとした風だけでも結果が大きく変わってしまう。そんな中、日本中から金メダルの期待を受ける苦しさは、いったいどれほどのものであったのか。「飛んだ人にしかわからない」は、過酷きわまる重圧のもと、これ以上ない結果を残した人物の、なんとも率直な思いだったに違いない。

その後、ジャンプの世界は大きく変わり、日本勢も世界をリードする存在となった。26年後の1998年、2度目の日本開催となった長野冬季大会で、ラージヒル団体を制したチームも日の丸飛行隊と呼ばれた。ただ、正真正銘の「日の丸飛行隊の伝説」といえば、やはり半世紀前の快挙ではないか。それは、日本現代史の中でいつまでも輝き続けるだろう。

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト

佐藤 次郎

スポーツジャーナリスト