2019.09.18

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2019.09.18

オリンピックの季節になると、必ずと言っていいほど、日本で初めて"オリンピック"という言葉を"五輪"と訳したジャーナリストとして川本信正が紹介される。川本は戦前は読売新聞記者として、戦中及び戦後の一時期を除いてその後はフリーランスとして、一貫してスポーツジャーナリズムの世界で活躍した。2019年で没後23年になるが、今でも川本の名は伝説的なスポーツジャーナリストとしてその輝きを失っていない。川本のテーマはスポーツ全般であるが、やはりオリンピックに対する思い入れは強く、多くの著作や論評が残されている。健康や楽しみのためにスポーツに関わり、目標を掲げ、日々努力を重ね、国際競技会という舞台で戦い、栄光と挫折の中でも、相手を理解し尊敬する。そして自らはさらなる高みを目指す。

1980年モスクワオリンピックの頃の川本信正

川本はクーベルタン男爵が創始した近代オリンピックの精神に自らも傾注しており、オリンピックが相互理解の上にたった平和と友好の祭典でなければならないという信念を持っていた。だからこそ、オリンピックが、その時々の社会情勢に影響を受け、政治や極端な商業主義に侵されることなどに対しては、常に批判の目を向けた。ある意味の理想主義者ではあったが、時代にも敏感であり、アマチュアリズムの権化と言われた国際オリンピック委員会(IOC)元会長アベリー・ブランデージの一部の言動に異説を唱えるなど、バランスの取れた柔軟性も持ち合わせていた。過激なナショナリズムに対しては徹底的に批判したが、健全なナショナリズムは受け容れた。川本に対するスポーツジャーナリストとしての評価は、スポーツに対する愛情、高い識見に裏打ちされた、常にぶれない言論活動に対してであろう。

川本は1907年(明治40年)9月に東京・銀座で生まれた。同年には、陸上で日本女子初のオリンピックメダリストとなった人見絹枝や、日本人として初のノーベル賞を受賞した湯川秀樹が生まれている。生家は川本美術商。府立一中(現在の日比谷高校)を経て東京商大(現在の一橋大学)に進み、大学時代は陸上競技部に所属、中距離走を専門とし、マネージャーも務めた。学生時代からスポーツ記者になることを夢みていた川本は、1931年に大学を卒業すると読売新聞社に入社する。当時は、著名なスポーツ選手が新聞社の運動部記者として活躍していた時代であった。読売入社のきっかけとなったのは、1928年アムステルダムオリンピック陸上三段跳で日本初の金メダルを獲得した織田幹雄(当時朝日新聞記者)の紹介だと言われている。しかし、川本の長男峰男氏によると、父・川本が当時の読売新聞の社長・正力松太郎の自宅の前に座り込み直接入社を懇願し、追い帰されたものの、その後入社通知が届いたという。

入社してから川本は運動部に所属し、現場に足を運び取材活動に精進、健筆をふるう。

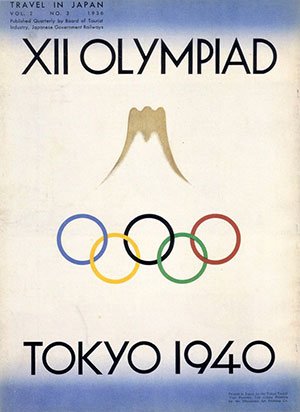

1932年のロサンゼルスオリンピック陸上100mで6位入賞を果たした吉岡隆徳を、同種目で金メダルに輝いたアメリカのエディ・トーランの愛称"深夜の超特急"にヒントを得て、"暁の超特急"と形容した。この愛称は現在でも通用しており、数あるスポーツ選手の愛称の中でも珠玉のものと言える。1936年ベルリン大会の前、日本は1940年の第12回大会の東京開催の招致活動を行っていたことからオリンピックに対する関心が高く、新聞紙上に"オリムピック(当時の表記)"という言葉が多く踊っていた。新聞のレイアウト担当者から、見出しとしては長すぎるので短い日本語にすることはできないだろうか、という相談を受けた川本は、クーベルタンが考案した5色で彩られた5つの輪のオリンピックシンボルと、当時愛読していた菊池寛の随筆に掲載されていた宮本武蔵の「五輪書」から思いつき「五輪」を考案した。この表記は読売新聞のみならず、朝日新聞や日本経済新聞にも採用され、やがて全紙に浸透していった。

1940年東京オリンピック招致ポスター(当時の鉄道省発行)

日本は1937年7月に勃発した

長きに渡った戦争は8月15日、天皇陛下によるポツダム宣言受諾の玉音放送により終結したが、川本はこの日本の歴史上重要な場面に遭遇することになる。総裁秘書官として、侍従、下村内閣情報局総裁、NHK技術者等とともに、玉音放送に立ち会ったのだ。このとき、一部の陸軍反乱分子が、録音盤を奪取、玉音放送、降伏を阻止すべく宮城(皇居)を占拠。川本たち17名は狭い一室に監禁された。結局、反乱は鎮圧、川本らは無事解放され、侍従の手により保管されていた大切な録音盤によって玉音は放送された。世に「宮城事件」と呼ばれるこの2日間の緊迫した状況は「日本の一番長い日」と題された書籍になり映画化もされた。半藤一利の著書には川本の名が頻繁に登場する。前述の峰男氏は父から聞いた話として「監禁された者が、喉が渇いていたため反乱軍に対して毅然とした態度で飲み水を要求したところ、こめかみに銃を突きつけられ生きた心地がしなかった。」という本人ならではのエピソードを紹介してくれた。歴史が好きな峰男氏は、さらに突っ込んで戦中の話を父から聞こうと試みたが、多くは語られなかったという。やはり大政翼賛会に所属し不本意ながらも戦争遂行に協力したことに対し忸怩たる思いがあったのではないだろうか。しかし、そのことが戦後の川本の言論活動に一貫して平和への思いが流れていることに繋がっているのだと思う。

戦後は、一旦公職追放になったが、NHK厚生部長の職を得、1947年から本格的なフリーランスとしてのジャーナリストとしての活動を開始する。現在でもよく見受けられる批判のための批判ではなく、スポーツの本質やオリンピズム(オリンピックの原理)への深い理解や洞察の上にたった言論活動は、新聞や雑誌などの紙媒体の枠を超えて、テレビやその他の媒体に広がっていった。迎えた1964年の東京オリンピック。アジア初の聖火が東京に灯り、その成功により日本の戦後の復興を内外に強くアピールした大会で、川本は八面六臂の活躍を見せる。戦前のオリンピックや1940年の幻の東京オリンピックの報道に携わってきただけに各方面から引っ張りだこであった。当時小学校2年であった峰男氏が中でも鮮明に覚えているのは、日本テレビの閉会式の放送で父がアナウンサーの金原二郎と組んで解説していた姿である。

1980年のモスクワオリンピックは、前年の開催国ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議したアメリカ等の西側諸国がボイコットを表明。同盟国である日本政府も不参加の方針を参加主体である日本オリンピック委員会(JOC)に伝えた。決定はJOC総会における委員の投票結果に委ねられ、29対13で不参加が決定した。この総会に学識経験委員として参加していた川本は、「ソ連のアフガニスタン侵攻はむろん強く非難されなければならないが、政治とスポーツは別で、オリンピックには参加すべきだ」との思いで参加に票を投じたが報われなかった。数日後川本はJOC委員を辞任した。

1980年モスクワオリンピック開会式

1984年ロサンゼルス大会は、当時のサマランチIOC会長、ピーター・ユべロス大会組織委員会会長のタッグによって、オリンピックにマーケティングの概念が導入された大会である。極端な商業主義には警鐘を鳴らしていた川本だが、皮肉にもこの大会のテレビ番組でアグネス・チャンとともにゲスト出演したことが、最後のオリンピック現場取材となった。晩年は、"スポーツマスコミ講座"や"スポーツライター賞"などに関わり、後進の育成に務めた。1996年のアトランタオリンピックは1896年第1回アテネ大会から数え、近代オリンピック100周年を祝う大会であったが、年のはじめに共同通信社の依頼により「近代五輪100周年に開かれるアトランタ五輪は、すべての国と地域がそろう大会になる」という記事を、期待をこめて発信。その直後に脳梗塞で倒れ、闘病生活の末に7月の開会式を目前にして鬼籍に入った。享年88歳。

2020年には東京で再びオリンピック・パラリンピック大会が開催される。大会を前にして、国際的には国ぐるみのドーピング疑惑、国内に目を移せば競技団体の数々の不祥事など、オリンピズムを正確に理解していれば発生しようもない事柄が頻発している。泉下の川本はどのように論評するであろうか。

手元に、「スポーツの現代史」(大修館書店/1976年)、青少年向けの「スポーツ賛歌」(岩波ジュニア新書/1981年)など川本の編著書が残されている。そこには"スポーツと政治の関わり""スポーツは万人のもの""フェアプレー"など現在に通じる示唆に富んだ文が散りばめられている。

松原 茂章

1953年東京都生まれ。慶応義塾大学法学部法律学科卒業。株式会社フォート・キシモト顧問。スポーツフォトエージェンシーのフォート・キシモトで長らく企画・営業を担当。取締役を歴任し現在顧問。オリンピック、FIFA ワールドカップなど取材多数。スポーツに関する「写真展」「出版」等に携わる。日本スポーツ芸術協会事務局長、長野オリンピック文化プログラム専門委員、長野パラリンピック広報報道専門委員などを歴任。現在、一般財団法人日本スポーツマンクラブ財団理事・事務局次長。著書に「大相撲クイズ」(ポプラ社)、共著に「JOA オリンピック小事典」(メディアパル)など。

松原 茂章

1953年東京都生まれ。慶応義塾大学法学部法律学科卒業。株式会社フォート・キシモト顧問。スポーツフォトエージェンシーのフォート・キシモトで長らく企画・営業を担当。取締役を歴任し現在顧問。オリンピック、FIFA ワールドカップなど取材多数。スポーツに関する「写真展」「出版」等に携わる。日本スポーツ芸術協会事務局長、長野オリンピック文化プログラム専門委員、長野パラリンピック広報報道専門委員などを歴任。現在、一般財団法人日本スポーツマンクラブ財団理事・事務局次長。著書に「大相撲クイズ」(ポプラ社)、共著に「JOA オリンピック小事典」(メディアパル)など。