2021.04.14

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2021.04.14

手元に「JOC、五輪選手に栄養指導」と題した新聞記事がある(『讀賣新聞』1992.5.20 夕刊)。日本オリンピック委員会(JOC)は初めて1991年にユニバーシアード大会に出場した日本代表選手135人の栄養実態調査を行った。エネルギー、たんぱく質、ビタミンなどの摂取量は一般人の必要量にさえ達しておらず、栄養バランスの取れた食事をしていた選手はわずか1.5%だったことが記載されている。これでは到底世界と戦う身体づくりはできない。そこでこの頃から選手の栄養状態の改善とそれによるパフォーマンス向上を目指して、トップ選手は栄養サポートに着目するようになった。

1992年バルセロナオリンピックの女子マラソンで銀メダルを獲得した有森裕子

中央競技団体として栄養サポートに初めて本格的に取り組んだのは、日本陸上競技連盟(陸連)であった。1992年のバルセロナオリンピックを見据えた選手支援として、1991年の長距離合宿(米国コロラド州)に管理栄養士を帯同させ、陸連科学部に所属するドクターや研究者らと連携して食事提供を実施した。その結果、第3回陸上競技世界選手権大会の男子マラソンでは谷口浩美が優勝、女子マラソンでは山下佐知子が2位、有森裕子が4位という好成績を収めた。バルセロナ大会ではサポート対象を日本代表選手全員に広げ、国内外の事前合宿において栄養サポートが展開された。時差とコンディション調整のためにイギリスのロンドン郊外での事前合宿にも管理栄養士を帯同させ、食事管理を実施した。この時は大学生や若手選手も代表に含まれていたため、各自の競技特性と試合スケジュールに合わせて、試合前に適した栄養摂取や食品選択ができるように栄養教育を積極的に行ったことは特徴的なことであった。その結果として、大会開催期間中に体調不良となる選手はなく、男子マラソンで森下広一が銀メダル、女子マラソンで有森裕子が銀メダル、山下佐知子が4位入賞、男子400mで高野進が8位入賞、男子400mリレーでは64年ぶりに決勝進出という快挙を成し遂げた。適切な食事提供と自己管理能力育成のための栄養教育が功を奏したと言える。バルセロナ大会に向けて管理栄養士による栄養サポートを実施したのは日本陸連のみであったが、その後同様の試みは全日本柔道連盟、日本卓球協会など他の競技団体にも広がっていき、オリンピック開催のたびにその数は少しずつ増えていった。現在ではJOC正加盟団体のうち約半数が、日本パラリンピック委員会(JPC)加盟団体のうち数団体が栄養サポート担当者を組織内に配置するようになっている。

栄養サポートが開始された当初には、実施にあたりさまざまな課題があった。体制面では担当者の位置づけが不明確なことが多く、専門栄養士認定制度は日本にはまだなかった。栄養管理面では、選手の栄養摂取に関するエビデンスがほとんどなく、栄養摂取の基準値が不明確であったり、栄養アセスメントに対する共通認識が欠如したりしていた。また、これらについて議論できる場もなかった。現場レベルでは、チーム内でのサポートスタッフ間での連携ができておらず、試行錯誤と経験則による栄養サポートが多かった。選手や指導者によるサプリメントや栄養剤の安易な利用にも問題があった。筆者は他の競技団体をサポートする管理栄養士や研究者と連携し、専門職の必要性をずっと訴えてきた。2004年に筆者が代表となり日本スポーツ栄養研究会を発足させ、2007年に特定非営利活動法人として東京都より認証を受け、2013年には日本スポーツ栄養学会の設立に至った。これを母体として、日本体育協会(現日本スポーツ協会)及び日本栄養士会と連携し、2008年より公認スポーツ栄養士の養成制度を立ち上げた。我国の公認スポーツ栄養士制度は「体育・スポーツ」と「栄養」の両分野において資格制度を持つ上記2団体による共同認定制度であり、世界でも例のない公的認定制度である。養成と認定後の「資格の質」を担保するために、日本スポーツ栄養学会が専門講習や資格更新研修を主管している。現在は411名の公認スポーツ栄養士が登録されており(2020年10月1日現在)、国立スポーツ科学センター、中央および都道府県の競技団体や体育協会、全国のスポーツ関連施設などで指導を展開している。

日本体育協会スポーツ医・科学専門委員会編/小林修平・樋口満編著「アスリートのための栄養・食事ガイド」(第一出版)

ところで、我国のスポーツ推進を支援するためのスポーツ医・科学に関するプロジェクト研究は、古くから日本体育協会が中心となり実施してきた。スポーツ栄養と関連する研究は、1984年度に「スポーツ選手における貧血の発生と予防に関する研究(班長:長嶺晋吉)」、1985-86年度には「スポーツ選手のビタミン要求量に関する研究(班長:小林修平)」が実施された。これらの研究を通して、スポーツ選手の栄養必要量は一般人を上回ることが明らかとされ、選手の食生活改善に対してのエビデンスとなった。1997-99年度の「アスリートの最新の栄養ガイドライン策定に関する研究(班長: 小林修平)」は、研究者のみではなくスポーツ栄養を実践する管理栄養士も加わった実践的なスポーツ栄養のプロジェクト研究であり、その成果物として出版された「アスリートのための栄養・食事ガイド(第一出版)」はスポーツ栄養士のバイブル的書物として活用された。2006-09年度の「小学生を対象としたスポーツ食育プログラム開発に関する調査研究(班長:樋口満)」と国立スポーツ科学センターが2004-05年度に実施した「アスリートの食事摂取基準値に関するプロジェクト研究」は、新たなスポーツ栄養の視点を切り開いていった。この30年程度の間に行われてきたこれらの研究により、上述したスポーツ栄養サポート実践上の課題の多くは解決されていった。

このような国内の流れと相まって、2000年にはアメリカスポーツ医学会・アメリカ栄養士会・カナダ栄養士会によるスポーツ栄養の共同見解が提示された。2003年には国際オリンピック委員会(IOC)がConsensus Statement on Sports Nutrition(スポーツ栄養の合意声明)を提示し、国際サッカー連盟 (FIFA)が2006年に、国際陸上競技連盟 (IAAF/現World Athletics)が2007年にそれぞれの競技に特化したスポーツ栄養のコンセンサスへと発展させた。これらの国際コンセンサスは世界中のスポーツ栄養士が選手のスポーツ栄養マネジメントを行う際の拠り所となり、エネルギー消費量に見合う適切な栄養摂取が国籍や対象年齢層を問わず、選手のコンディション維持とパフォーマンス向上のために必須であることが周知の事実となったのである。

また、世の中のグローバル化はスポーツ栄養界にとっても例外ではない。アメリカ・イギリス・オーストラリアのスポーツ栄養士が中心メンバーとなり、スポーツ栄養の国際連携を目指した団体であるProfessionals in Nutrition for Exercise and Sport (PINES/パインズ)が発足した。それまで、オリンピック選手村の食堂のメニューは、レストランを担当するシェフたちが考案してきたものであり、栄養士が関わることはほとんどなかった。組織委員会も栄養管理までは目がいかず、おいしい食事が提供できればよいというレベルであったのだろう。栄養士という専門職が選手村メニューに介入したのは実に2012年のロンドン大会が初めてのことであり、IOCから依頼を受けたPINESがすべての献立のチェック作業を行い、栄養学的な観点からアドバイスして献立の修正がなされた。この流れは冬季大会も含めて2012年以降継続されている。さらにロンドン大会では、レストランの一角に「Nutrition KIOSK」という栄養情報提供のコーナーが設置され、イギリス国内だけでなく、PINESに所属する他国のスポーツ栄養士も協力して選手対応に当たった。このように、代表選手の栄養管理にスポーツ栄養士という専門職種が関わるようになったことは、スポーツ栄養分野でのオリンピックのレガシーである。2020東京大会では、献立作成の段階から公認スポーツ栄養士が関わる初めての大会となるはずであり、またひとつ進歩を成し遂げたと言えるかもしれない。

選手村食堂の栄養管理がなされるようになったところで、代表選手以外の世界中のスポーツ選手の身体的な利益に直結するわけではない。最も大切なことは、日々のトレーニング期間や合宿時、試合時などに必要なスポーツ栄養サポートが提供されうる体制づくりであろう。未来のオリンピック・パラリンピック選手となることを目指してトレーニングをしている多くの選手や子どもたち、さらにはスポーツ愛好家も含めて広く一般にスポーツ栄養の知識や技術を浸透させ、スポーツを行うすべての人びとが必要な時に公認スポーツ栄養士にアクセスできるようにしていくことが肝要である。国際コンセンサスはそのほとんどが栄養素レベルでの記載となっている。選手に必要な栄養摂取について、各国の食文化や選手個々の競技レベルを踏まえつつ、どのような食品や料理からいつどのように摂取させるかについて、日本人選手を対象としたエビデンスの積み重ねが必要不可欠である。日本人選手に適したエネルギー及び各栄養素の必要量、目的別・競技別・年代別の栄養摂取方法や栄養マネジメントの方法、日本ならではのスポーツ食育(栄養教育)方法の開発とその効果検証など、まだまだやるべき研究はたくさんある。スポーツ現場には研究の種がたくさんあるため、スポーツ現場にエビデンスを共有してサポートに活かし、サポートの中からまた課題(研究の種)を見つけて研究する。このような良い循環を創出することにより未来へのレガシー継承が可能となると考えられる。

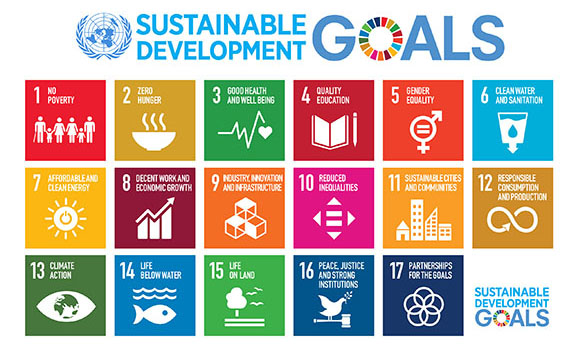

2015年9月の国連サミットで採択された国際目標・SDGs

さらに近年、SDGs(持続可能な開発目標)の各項目の達成に向けた課題に取り組む潜在的能力を備えた重要かつ強力なツールとして、スポーツがその役割を果たすことに期待がされている。スポーツ栄養もその一翼を担うものとして何らかの貢献ができるのではないかと考えている。

田口 素子

早稲田大学スポーツ科学学術院教授。早稲田大学スポーツ栄養研究所所長。博士(スポーツ科学)、管理栄養士、公認スポーツ栄養士。

田口 素子

早稲田大学スポーツ科学学術院教授。早稲田大学スポーツ栄養研究所所長。博士(スポーツ科学)、管理栄養士、公認スポーツ栄養士。