2021.03.15

- 調査・研究

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION

スポーツ政策研究所を組織し、Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。

自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

2021.03.15

なぜ、オリンピックは4年に1度、開催されるのか? 素朴な疑問を持たれる方は少なくあるまい。

古代オリンピアの創造復元図

関連する書籍を紐解くと、最も有力な説はオリンピック発祥の古代ギリシャの人々が太陰暦を用いていたことに因るとある。古代ギリシャ人は太陰暦と、今日一般的に使われている太陽暦とがほぼ重なる8年を重要な年と考え、8年に1度、祭典を開いてきた。のちに祭典は半分の4年周期となり、イオニア半島西部のオリンピアでは紀元前776年から4年に1度、都市国家間の戦いを休み、疫病からの復興を唯一神ゼウスに祷る「古代オリンピック=オリンピア祭」を開催していたのである。

この4年の周期を「オリンピアード」と呼んだ。第1回古代オリンピックが開催された紀元前776年7月を起点に次回大会までの4年を第1オリンピアードとし、それ以降4年ごとに第2、第3……とオリンピアードを重ねていく。「オリンピック暦」と言われる紀年法、つまりカレンダーなのである。

1894年、近代オリンピックを創始したピエール・ド・クーベルタンは精神を古代オリンピックに倣い、仕組みとしての「オリンピアード」を取り入れた。

『オリンピック憲章』はオリンピック競技大会についてこう定める。

「オリンピック競技大会は、オリンピアード競技大会とオリンピック冬季競技大会からなる。雪上または氷上で行われる競技のみが冬季競技大会とみなされる」

余談ながら、われわれはごく自然に「夏季オリンピック」「冬季オリンピック」と呼んでいるが、憲章には「オリンピアード競技大会=the Games of Olympiad」「オリンピック冬季競技大会=the Olympic Winter Games」とある。クーベルタンは夏季のみをオリンピック競技大会と捉え、古代オリンピアで行われていなかった冬季競技の大会は認めなかった。意識はいまも憲章に残る。

閑話休題。「オリンピアード」とは、憲章に「連続する4つの暦年からなる期間」で、「最初の年の1月1日に始まり、4年目の年の12月31日に終了する」とある。また「オリンピアード競技大会」は「オリンピアードの最初の年に開催」され、「1896年にアテネで開催された第1回オリンピアード競技大会から順に連続して番号が付けられる」と定める。1896年を起点とした「近代オリンピック暦」は1899年12月31日に第1オリンピアードが終了し、1900年1月1日から第2オリンピアードが始まったように4年周期で回数を重ねてきた。

2020年はまさに第32オリンピアードの1年目にあたり、第32回オリンピアード競技大会が開催されなければならない年にあたった。この年に開催できなければ、残り3年の期間のなかで開催することはない。それがオリンピアードの原則である。

しかし新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行は2020東京大会を、120年を超える近代オリンピック史上初の1年延期に追い込んだ。いかに異例な事態であったかについては後に触れたい。

ちなみに、古代オリンピアードとの関係からは面白い事態もみえてくる。われわれが日常に使うカレンダーには西暦0年はなく、西暦1年から始まる。つまり、紀元前776年7月が紀元の「オリンピック暦」と1896年1月から数える「近代オリンピック暦」には、1年のずれが生じる。筑波大の真田久教授によれば、「2021年こそ紀元前776年の第1回古代オリンピックから数えて第700オリンピアードにあたる」のだという。

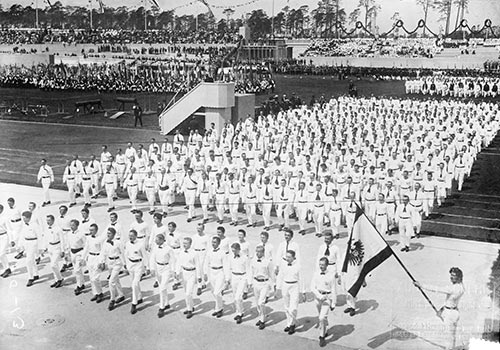

ベルリンの競技場オープニング式典(1913年6月8日)

近代オリンピックの歴史には回数には数えられているが、競技大会が開催されなかった3つのオリンピアードが存在する。1916年の第6、1940年の第12、1944年第13オリンピアードである。そして3つのオリンピアードで開催予定だったのは、第6回ベルリン、第12回東京と東京返上をうけたヘルシンキ、そして第13回ロンドンのオリンピアード競技大会。さらに1940年札幌、1944年ガルミッシュ=パルテンキルヘンのオリンピック冬季競技大会だ。

いうまでもなく戦争が理由である。オリンピックの根本精神、オリンピズムは「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てること」と目的を掲げ、活動指針としてのオリンピック・ムーブメントは「スポーツを通じ、若者を教育することにより、平和でより良い世界の構築に貢献する」とうたう。オリンピックが平和を希求する運動と言われる所以である。しかし、そうした願いをあざ笑うかのように、戦争は“平和の祭典”を踏みにじった。

ベルリンが第6回大会の開催都市に選ばれたのは1909年である。1908年、1912年大会招致に立候補したものの支持をえられず、ようやく3度目の正直で獲得した開催権だった。スポーツ先進国を自認するドイツのスポーツ界はスポーツ研究の泰斗、カール・ディームを事務総長に選び、国を挙げて準備を進めていく。第5回ストックホルム大会翌年の1913年6月には3万5000人収容の競技場を完成させた。

翌1914年6月、ストックホルム大会成功で自信を深めた国際オリンピック委員会(IOC)は、創設20周年を記念する総会を開いた。会場はオリンピックの復興と近代オリンピック創始を決めたパリ・ソルボンヌ大学。会長のクーベルタンは自らデザインし、パリのボンマルシェ百貨店に発注したオリンピック旗を初めて披露した。白地に五大陸を表す5色の5つの輪が連なる旗に「世界平和を希求する」オリンピック・ムーブメントの未来を夢みたIOC委員も少なくなかった。

しかし、思いは1発の弾丸に破られた。総会開催中の6月28日、オーストリア=ハンガリー帝国の皇太子がオーストリア領ボスニアの首都サラエボ(現ボスニア・ヘルツェゴビナの首都)でセルビア人民族主義者に射殺された。1カ月後の7月28日、オーストリア=ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告。後ろ盾のドイツではこの日、競技場開きを兼ねた陸上競技のオリンピック予選会が開催されていたが、直ちにロシアとフランスに宣戦布告し、中立国ベルギーを侵略した。やがて欧州は戦火に包まれていった。

ドイツはそれでも同盟国を集めた開催を主張した。もちろん意見が通ることはなく、オリンピックは中止。クーベルタンは会長職を休職してフランス軍に従軍、IOC本部をパリの自宅からスイスのローザンヌに移した。

生活のすべてを捧げ、ベルリン大会に備えていたストックホルム大会マラソン代表の金栗四三は落胆し、日記にこう綴った。

「ベルリンのスタジアムに、高々と日章旗を掲げる日を夢みて、努力に努力をかさねてきたのだ。だが、その夢の日は欧州戦乱のためにかき消されてしまった。目の前がまっ暗になるようであった」

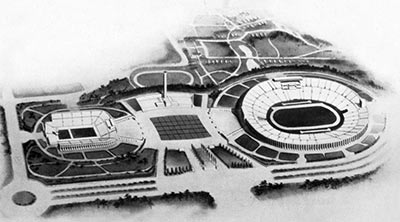

1940年東京オリンピックの駒沢競技場建設予想図

東京が第12回大会の開催都市に選ばれたのは1936年ベルリン大会開会式直前の7月31日。アジア初開催の意義を説き、参加国への渡航費用負担などの条件を示してライバルのヘルシンキを36票対27票で下した。

「東京勝てり!」と見出しを取った号外が日本中を歓喜させた。12月には貴族院議長を長く務め、IOC委員に就任したばかりの徳川家達を会長に組織委員会が発足。アジア初の祭典開催の準備が始まった。

しかし、水を差したのは国際情勢である。翌1937年7月の盧溝橋事件が発火点となり、日中戦争が勃発。近衛文麿首相の「不拡大」発言と裏腹に、戦火は拡大していく。国内では戦争遂行に向けた動きが活発化し、競技場建設よりも軍艦、戦闘機製作に重きが置かれた。一方で日本の背中を押してくれたクーベルタンが前年に死去。ヨーロッパを中心に反日感情が高まり、東京反対論が続出した。

1938年3月、エジプトのカイロで開催されたIOC総会は東京の準備不足を糾弾する場となった。嘉納治五郎が熱弁を奮い、アンリ・ド・バイエ=ラツールIOC会長の「政治とスポーツは別」発言などで事態は収まったかに見えた。しかし、カイロから欧米を歴訪した帰途の5月4日、太平洋上の氷川丸船内で嘉納が死去。一挙に日本国内で返上論が高まっていったのである。

すでに4月2日、相次ぐ東京批判にバイエ=ラツール会長が駐ベルギー大使館を訪問、大会返上を勧告していた。外堀、内堀が埋められ、政府は7月15日、閣議で返上を決議。組織委員会は18日、バイエ=ラツール会長宛に大会返上を打電した。

オリンピックを主管する厚生省(現・厚生労働省)の通達はこうある。「現下ノ時局ハ挙国一致物心両方面ニ亘リ益々国家ノ総力ヲ挙ゲテ事変ノ目的達成ニ邁進スル情勢ナルニ鑑ミ、オリンピック大会ハ之ガ開催ヲ取止ムルヲ適当ナリト認ムル」―はっきりと戦争遂行を理由に、挙国一致のために返上に至ったと書かれていた。

東京返上をうけたIOCから開催を打診されたヘルシンキは7月20日に受け入れを表明し、8月18日には組織委員会を立ち上げた。やる気は十分、その後も不安定な国際情勢にも拘らず、準備を進めている。

この年6月、IOCは第13回大会の開催都市にロンドンを選んだ。

状況はしかし、IOCが思うほど甘くはなく、翌1939年9月、ドイツのポーランド侵攻によって第2次世界大戦が勃発。9月には英仏両国がドイツに宣戦布告した。11月にソ連(現ロシア)のフィンランド侵攻と続き、ついに1940年4月20日、ヘルシンキ市は開催放棄を表明。5月2日、ロンドン大会とともに中止が決まった。

1942年にはバイエ=ラツール会長が飛行機事故で死去。IOCは会長不在のまま、戦争に呑み込まれていったのである。

東京2020オリンピック聖火リレー聖火到着式で点火する野村忠宏さんと吉田沙保里さん。左は森喜朗組織委員会会長(当時)

IOCは戦後、国際連合結成よりも早く復興、国際的に存在感を増していく。一方で国際政治の標的として、東西冷戦構造時代を象徴する舞台となる。1980年モスクワ大会における米国、日本など西側諸国によるボイコットであり、1984年ロサンゼルス大会でのソ連中心の東側陣営の報復ボイコット。しかし、それらを強かに乗り越えて“巨怪化”したオリンピックは、両次大戦以降、開催を中止されたことはなかった。

その巨大組織も、今回ばかりは面食らったことであろう。2019年12月末、中国の武漢で原因不明のウイルス性肺炎の発症が多発、翌2020年1月に世界に感染が蔓延していくCOVID-19である。「みえない敵」「新しいかたちの戦争」との闘いの始まりである。以下、オリンピック・パラリンピックがこのコロナ禍に巻き込まれて、1年延期となっていく過程を記しておきたい。

3月11日、国際保健機関(WHO)がパンデミック(世界的流行)を宣言。翌12日から、それまで「予定通り開催」を明言してきた日本側の動きが変わった。ギリシャのオリンピアで行われた東京大会の聖火採火式は無観客で行われ、聖火リレーは始まってすぐ中止。日本国内到着後の聖火はリレーの出発地・福島留め置きが決まった。

同じ12日、米国のドナルド・トランプ米大統領が唐突に「個人的には東京大会は1年延期した方がいい」と意向を表明。翌日の日米首脳による電話会談以降、安倍晋三首相が背中を押される形で動きだしたのである。政治的な機微がみてとれよう。そして16日、主要7カ国(G7)首脳テレビ会議で、首相は「完全な形での開催」に理解を求めた。

19日、トーマス・バッハIOC会長が「(通常とは)別のシナリオを検討」と発言。22日には森喜朗組織委員会会長と電話会談し、「中止はない」と明言した。

24日、安倍首相とバッハ会長がテレビ会談。森会長、小池百合子東京都知事、橋本聖子五輪相、菅義偉官房長官(現首相)が同席するなか、首相の主導で「1年程度の延期」で合意。30日、組織委員会が「オリンピックは2021年7月23日、パラリンピックは同8月24日に開会式」と発表した。

COVID-19をめぐる騒ぎを抑え込む見通しがあったわけではない。ただ開催への意思を明確にすることでIOCに対して先手を取ろうという思惑が垣間見えた。事実、IOC内部には「中止検討」を会議の俎上にあげる動きもあったとされる。

共生社会の実現を掲げ、首相自ら招致プレゼンテーションに加わり勝ち取った開催権。招致決定後、IOCと東京都との間で締結された「開催都市契約」には、最終的に政府が赤字補填を含む責任を持つとある。東日本大震災からの復興という国際公約を簡単に捨て去るわけにはいかない。そして国内的に経済活性化を含むコロナ禍という困難を克服した先の希望。それらをないまぜにしたうえでの“政治介入”ではなかったか。

その後もコロナ禍に衰えがみられず開催が疑問視されるなか、安倍首相が体調不良を理由に退陣、菅首相が路線継承を打ち出す。

そして11月中旬、バッハ会長がコロナ後初めて訪日した。来日のねらいはスポンサー企業への安心感の醸成にあったとされる一方、開催に向けた動きが目立ってくる。12月初頭には中間報告ながらコロナ対策調整会議が選手の行動などコロナ対策の大枠を示し、組織委員会と東京都、国による追加経費は2940億円との見通しも発表された。それぞれの経費分担を決め、締めて1兆6440億円の大会経費である。コロナ禍における巨額出費をどこまで国民に納得してもらうか、徹底した説明を尽くさなければならない。

為政者たちは「人類の連帯と結束力を示すシンボル」「トンネルの終わりの光」と開催意義を強調、実現への決意を示す。しかし、第3波の襲来が不安を掻き立て、人心は踊らない。こんなときこそ今一度、オリンピックの原点に立ち返らなければならない。なぜ開催したのか、なぜ開催され続けてきたのか、深く考えていくときである。

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員

佐野 慎輔

尚美学園大学 教授/産経新聞 客員論説委員