国民やアスリートの気持ちを表していた閉会式の"ARIGATO"※

※"ARIGATO":東京2020オリンピック大会、パラリンピック大会の閉会式で電光掲示板に映し出された言葉

―― 2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという厳しい状況の中での大会でした。「中止」や「延期」の声も根強くあったなか、無事に終えた今、振り返ってみていかがでしたか。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年3月24日に東京オリンピック・パラリンピックの1年延期が決定して以来、私はずっと「無事に東京オリンピック・パラリンピックの開会式を迎えた際には、きっと感動で涙が止まらないだろうな」と思っていました。ところが、実際は違いました。というのも無観客開催でしたから、「開催できて良かった」と思うと同時に、心のどこかで虚しい、寂しい気持ちがありました。それは東京オリンピックが始まり、東京パラリンピックが終わるまで、ずっと続きました。

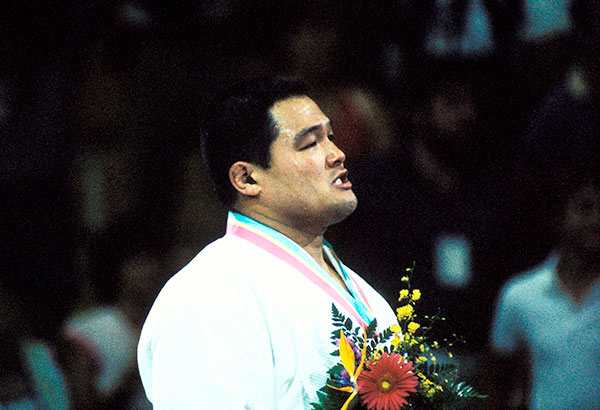

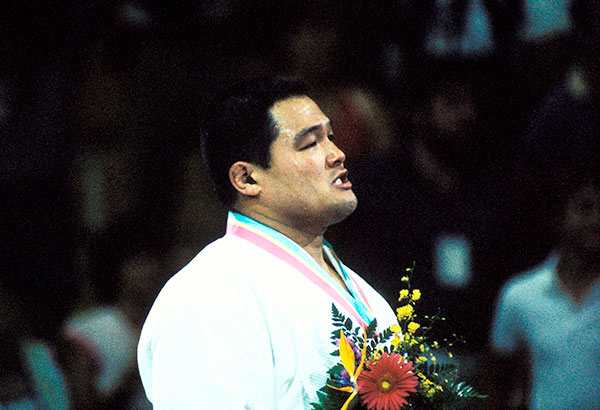

1984年ロサンゼルスオリンピック柔道無差別級金メダル

―― 山下会長ご自身、1984年ロサンゼルスオリンピックではあふれんばかりの観客が詰めかけた会場で金メダルに輝きました。そしてその山下会長の勇姿を見て、後輩や子どもたちが憧れ、後に続いたわけです。そうした本来あるべき姿が、今回の東京オリンピック・パラリンピックでは見ることができなかったのは、非常に残念でした。

今回は、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立っていない中での開催でしたので、無観客以外の方法はなかったと思います。もし私見を述べさせてもらえるのであれば、せめてパラリンピックだけでも安全を十分に確認した上で学校連携観戦プログラムを完全な形で実施し、子どもたちにパラリンピックの会場に足を運んでもらいたかったなとは思いましたが……。とはいえ、大会全体については無観客以外の方法はなかった。ただ頭では理解できても、やはり心のどこかで虚しさや寂しさを感じずにはいられなかったというのが、私の偽らざる気持ちでした。

本来は、東京オリンピック・パラリンピックは、世界中の多くの人たちに日本人や日本の文化に触れていただき、日本に魅力や親しみを感じていただける絶好のチャンスでもありました。また、日本人にとっても多種多様な世界を知ることができる絶好のチャンスになるはずでした。全国の地方自治体が「ホストタウン」として登録し、各国・地域のオリンピック・パラリンピック競技団体の事前キャンプを行う目的もそうでした。単に選手たちのトレーニングのサポートだけでなく、事前キャンプで訪れる海外選手と、その地域の人たちが交流できる場を準備していたんです。

そうしたお互いに触れ合える、知り合える絶好の機会を逃してしまいました。さらに、2011年の東日本大震災から復興した姿を世界の人たちに見ていただき、支援していただいた感謝の気持ちを表すという点においても、本来はもっとできたはずなんです。それ以外にも、東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて準備をしてきたにもかかわらず、やり遂げることができなかったことがたくさんあります。そうしたことを考えますと、どうしても「開催できて良かった」というだけでないなと感じてしまいます。

その一方で、東京オリンピック・パラリンピックを開催したことについて、世界からは感謝されていることに関しては、本当に良かったと思っています。来日した海外のアスリートや関係者にとっては行動範囲が限られるなど制限も多く、非常に窮屈な思いをされたと思います。気分転換をすることもままならず、もしかしたら競技においても十分な調整ができなかったかもしれません。そうした状態について、私がお詫びの言葉を申し上げると、IOC(国際オリンピック委員会)のトーマス・バッハ会長をはじめ、海外の関係者はみんな口をそろえて「山下さん、何をおっしゃいますか。このような厳しい状況の中で、日本が開催に尽力してくれたことについて、私たちは感謝の気持ちしかありません。だからそんなことを思う必要は全くありませんよ」と言ってくれました。

―― 新型コロナウイルス感染症の防止対策として、アスリートは選手村と競技会場以外は原則として外出ができないなど制限が多く、また無観客という異例の状態での大会だったにもかかわらず、アスリートたちが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。そのアスリートたちから「感謝」の言葉が聞かれ、東京オリンピック・パラリンピックの閉会式では、最後に「ARIGATO」という文字が電光掲示板に映し出されました。逆にアスリートたちに対して感謝の思いをもたれた方もたくさんいらっしゃったと思います。感謝はまた大会開催に尽力した方々たちに向けた言葉でもありました。

東京パラリンピックの閉会式では、IPC(国際パラリンピック委員会)のアンドリュー・パーソンズ会長が、日本語で「ありがとう東京!ありがとうジャパン!」と言ってくれましたが、海外の人たちの気持ちはその言葉に集約されていたように思います。思えば、東京オリンピック・パラリンピックの開幕前は、「本当に開催できるのか」「こんな時に開催していいのか」という疑問の声や反対の意見がたくさんありました。また、開催することによって新型コロナウイルス感染症が拡大するのでないかという不安もありました。そうした中、安心・安全な大会を開催できたことについて、海外からは高く評価していただいています。また(共同通信のアンケート調査では)開催後、日本人の約7割の人が、「開催して良かった」としています。オリンピック・パラリンピックの歴史的見地からしても、東京大会は非常に意義のある大会として語り継がれていくと思います。また私が嬉しかったのは、試合で成績を上げる上げないにかかわらず、選手たちがインタビューで必ずと言っていいほど、まず最初に開催してくれことについての感謝の気持ちを述べていたことでした。選手たちもコロナ禍で「果たして練習なんかしていていいのだろうか」とうしろめたさを感じていたでしょうし、他国の選手たちの動向がわからない中での不安もあったと思います。そうした苦しい状況の中で、自分がスポーツをする意味や価値を自分自身に問う日々を過ごしてきたからこそ、インタビューではまず最初に感謝の言葉が出てきたのではないかと思います。

2020年東京オリンピック閉会式

―― 山下会長は、2017年からJOC選手強化本部長を務めるなど選手たちと直接触れ合う機会も多く、オリンピックの意義やスポーツ選手としての価値について話をしたこともあったかと思います。その山下会長だからこそ、余計に東京オリンピック・パラリンピックでの選手たちの活躍は素晴らしかったという思いが強かったのではないでしょうか。

よくこの厳しい状況の中で頑張ってトレーニングをして、本番では素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたなと思います。開催まで苦労も多かったでしょうし、自問自答を繰り返す日々だったことでしょう。そうした中で、選手たちは人間的に大きく成長してくれたんだな、ということを感じた大会でもありました。また、こうしたアスリートたちの活躍が、組織委員会の人たちにとっても、大きなエネルギーとなったようで嬉しかったですね。

東京オリンピック後、ある組織委員会の人にこう言われました。「山下さん、日本の選手たちが活躍してくれて、私たちは本当に報われました」と。東京オリンピックが開幕するまで、組織委員会への世間やマスコミからの風当たりは非常に厳しかったですからね。「組織委員会で働いています」と堂々と言うことさえ憚れました。そんな中でも寝る間も惜しんで開催実現に向けて奔走されてきたわけです。そんな人たちが、東京オリンピック・パラリンピックの日本選手団の活躍によって、本当に明るい表情をされていたのが印象的でした。ボランティアの方々も本当によく頑張ってくれました。ほとんど誰とも触れ合うことなく、猛暑の中を立って案内役をしてくれた人だっていました。そんなふうに大変な思いをしながらも、真摯に対応し、マスクの下からのぞかせてくれた笑顔に、海外のアスリートたちが「日本のホスピタリティに救われた」と言ってくれました。そんなふうに大変な思いをしたボランティアの人たちの約8割が、嬉しいことに「チャンスがあったら、またやりたい」とアンケートで答えてくれているんです。

コロナ禍で浮彫となった「スポーツ成熟度」※の低さ

※スポーツ成熟度:成熟度とはものごとの成長や完成の度合いのこと。スポーツで言えば、競技結果だけでなく、精神的な成長、長寿社会の実現、世界平和などスポーツの果す幅広い役割が理解されていれば成熟度が高いことになる。

―― 開催する前は、東京オリンピック・パラリンピックについて世間からは非常に厳しい目を向けられていました。新型コロナウイルスという未知の敵と闘いながら命を守らなければいけないわけですから、それは当然だったと思いますし、山下会長も一人の国民としてそうした不安な気持ちは理解されていたと思います。東京オリンピック・パラリンピック開催を推進する立場との狭間にいた山下会長もまた、苦しい思いがあったのではないでしょうか。

とにかく新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たず、先が読みづらかったというのが、何よりも大きな問題でした。ですから東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたっては、IOC、組織委員会、日本政府、東京都、JOC、JPC(日本パラリンピック委員会)、さらにはWHO(世界保健機関)も含めて議論を重ね、さまざまなケースを考慮しながらの対策が練られていました。当然、そこではフルに観客を入れたケースも、無観客のケースも想定に入っていたんです。しかし、いくら対策を練ったところで、全く先が読めない中では、口では「安心・安全」と言いながらも、具体的に目に見える形でそれを国民の皆さんに提示することが非常に難しかった。ですから国民の皆さんが、自分たちの命や生活を無視して、強引に東京オリンピック・パラリンピックの開催を推し進めようとしているのではないかと疑心暗鬼になったのは無理もなかったと思います。私たちとしては、これまでの海外での事例を検証したうえで、日本国民を犠牲にすることなく開催できると考えていました。それでも具体的なことを示すことができず、国民の皆さんを不安にさせてしまったことは、私自身、大きな反省点でもあり、悔いが残っている点です。

山下 泰裕氏(当日のインタビュー風景)

―― コロナ禍でもなお、東京オリンピック・パラリンピックを開催する意義が問われていた中で、組織委員会や政府ばかりが矢面に立ち、開催国のトップ組織であるJOCの顔は、国民からはなかなか見えていなかったように思います。

私は、JOCの最大の役割は、日本代表選手たちが東京オリンピックに向けてしっかりとやるべきことをやり遂げ、本番では自分らしく生き生きと輝き、最高のパフォーマンスを発揮できる環境を、組織委員会や各NF(国内競技連盟)などと連携を図りながら整えることだと思っていました。そしてIOCのバッハ会長からも、口を開くたびに言われていたのは「開催国である日本の活躍なくして成功はありませんよ」ということでしたから、開幕前に掲げた「金メダル30個」という目標に向かって、東京オリンピックで選手たちが生き生きと輝くための準備を着々と進めることに注力していたんです。

ですから、日本国民の皆さんに対してJOC会長の私が表舞台に立って目立つ必要は全くなかったと思っています。ただ、東京オリンピック・パラリンピックを開催する意義について、「オリンピズム」(スポーツを通じて調和のとれた人間を育成し、異なる文化を理解するとともに相互理解を深めることによって、平和な社会の創造に寄与するというオリンピックに求められる思想)をもっと国民に説明する努力は必要だったと反省しています。

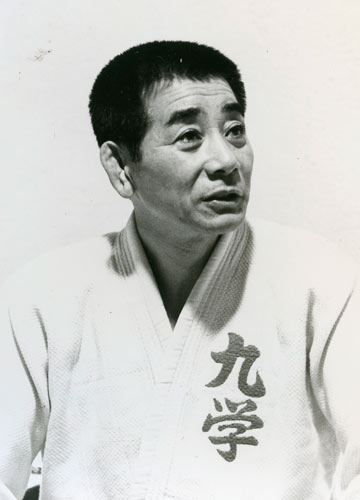

柔道ルネッサンスの活動。中国・青島での少年指導

コロナ禍で、日本ではスポーツは「不要不急」の一つだと言われました。これは、欧米とは全く真逆の考え方です。欧米では、コロナ禍での重要事項は「十分な感染予防対策をとること」と「心身の健康を自ら守る」ことだと言われています。つまり、自らの心と体の健康を守るために、コロナ禍でスポーツはより一層重要視されたわけです。スポーツをすることは人間の権利であり、自分らしく生きることであると同時に、心と体を健康に保つために不可欠なことなんです。日本ではスポーツというと競技スポーツのことだと考えられる傾向にあり、有事の時には「不要不急」になってしまう。しかし、本来はそうではなく、スポーツは人々の健康を保つためのツールです。

また、スポーツは人と人とを結ぶ非常に有効なツールでもあります。ですからパンデミックによって社会が分断されつつある今、スポーツを通じて、あるいはオリンピック・パラリンピックを通じて、世界の人々をつなげる。こうした勝ち負けだけではない、メダル数だけではないオリンピック・パラリンピックの意義を、今後はもっと広く伝えなければいけません。たとえ国や政府が、オリンピック・パラリンピックをボイコットしようとしても、国民の方から「我々や子どもたちからスポーツの権利を奪ってはならない」と声をあげ、開催を後押ししてもらえるくらいに理解を深めていきたい。今回のコロナ禍ではそういう状況にならなかったのは、日本スポーツ界の努力不足だと反省しています。その理由の一つには、日本だけではなくアジアや旧ソ連の国々が、いまだに結果ばかりを重視していて、欧米のような「スポーツ成熟国」※とはなっていないことが挙げられます。今回の東京オリンピック・パラリンピックで日本はメダルの総数では第3位になりましたが、スポーツが子どもから大人まで人々の生活にとって不可欠な存在であるかどうかという「スポーツ成熟度」で見ると、まだまだ下位の方にあります。日本柔道界では、2001年に講道館と全日本柔道連盟(以下、全柔連)との合同プロジェクトとして「柔道ルネッサンス運動」を立ち上げました。勝利至上主義に偏り過ぎてしまった日本柔道界を見直し、嘉納治五郎先生が目指した柔道本来の「柔道を通した人間教育」という原点に立ち返ろうというものです。今後はこれをさらに推し進め、ゆくゆくは柔道界に限らず、日本スポーツ界全体にいきわたらせることが私の使命であると考えています。

※スポーツ成熟国:明確な基準はないが、スポーツが文化として定着しているかどうかなどが一つの基準となる。