車いすバスケットボールの世界で頭角をあらわす

1980年 キャンパー付き(日本で初めて星義輝が使用)

―― まずは、自分の重心は陸上競技においておられた?

いや、最初からバスケットをやりたくて、そのためのトレーニングのようなものでした。

―― なぜバスケットだったのですか?

東京パラリンピックのときに、アメリカのタッパーウェアという会社の社長の息子が、車いすバスケットボールの選手として日本に来てたんです。その縁でタッパーウェアが日本にも会社をつくって、日本の車いすの選手を十数人就職させて、バスケットボールのチームを作って全国を回ってたんですよ。 健常者のバスケットのチームに車いすを送って1週間くらい練習させてから、車いす同士で試合をするんですが、すごく迫力があり100対0とかで障害者チームが勝つんです。

―― それはいつごろのことですか?

昭和41年ごろだったと思います。かっこよかったなあ。それでやりたくなって。そのあと、東京にクラブチームができたので、待ってましたと参加しました。月に1回か2回しか練習できないような状態で、コーチもいないなか、みんなで考えながらやってました。だからなかなか伸びなかったですね。

1980年 このころは全員がキャンパー付きリアキャスターなし

―― ルールは健常者とそんなに変わらないですか?

ルールはほとんど同じです。でもやり方とか練習の方法とか、全然わからなくて。見よう見まねでもなかったですね。見るものもなかったですから。バスケットとはほとんど関係のない、理学療法士の先生がコーチみたいな感じでやってくれましたけど、タッパーウェアの選手から見たら全然話にならないようなレベルでした。

―― で、だんだんと自分がそのレベルに達していく?

そのあと、テレビのチューナーやつまみで全国トップのシェアをもつ民間会社が障害者を40人くらい雇ったんです。当時は画期的ですよね。静岡県の富士山の裾野にその会社がバスケットコートをつくってくれて、そこに選手が集まって来て。自分が18歳のときでした。それで地方にも少しずつチームができはじめ、その年に全国から数チームが集まって試合をしました。自分は一番強いチームに入っていましたが、レギュラーではなかったです。そこのキャプテンがゴムのボールをくれて、「これをすり減らしてみろ」と。 それからは毎日朝6時からコートに出て練習していましたね。昼休みも仕事後も、とにかく練習をしました。2年後に東京に転職をして、10年くらいは、ナショナルチームの連中のつながりを頼って、 練習場所があれば敵チームにでも行って練習していました。

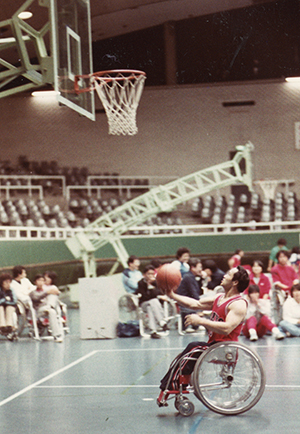

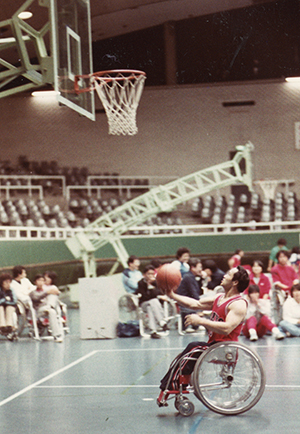

1985年 バスケット大会

―― ポジションは?

ガードでした。ポイントゲッターでもありました。

―― それでは選手5人のなかでは頭抜けた能力だったわけですね。

今でも古い知り合いに会うと、「神様」と言われます(笑)

―― 当時はどういう大会がありましたか?

大きなものは、5月に行われるクラブチームの全国大会と、あとは全国身体障害者スポーツ大会。自分は当時、このふたつで優勝するためにがんばっていました。

―― ナショナルチームにはどのように選ばれたのですか?

全国大会できらっと光った選手を協会の人が連れてくるといった感じでした。自分は職場の理解があってバスケットに打ち込めましたが、さまざまな事情でプレーのチャンスに恵まれない選手が多く、合宿も年に1回とか、そのくらいしかできなかったですね。

1996年 悔し泣き

―― 当時のナショナルチームの年齢構成はどんな感じでしたか?

自分は若いほうでした。あとは結構ベテランで、10歳以上年上だったりもしました。自分は足が速かったので、走らされましたね。

―― 1976年のトロントパラリンピックのころ、ナショナルチームの指導者・スタッフを含めた構成はどんなものでしたか?

日本一のクラブチームの監督が来て、選手をまとめてくれていました。トレーナーはいなかったですけど、医者と看護婦はいましたね。

―― 遠征費の自己負担といったようなことは?

パラリンピックと海外でのゴールドカップ(世界選手権)では、自己負担はなかったです。お金をもらうこともなかったですけど。

パラリンピックで外国人選手との差を痛感

―― トロントパラリンピックのときは28歳。体力もピークではなかったですか?

このときはスラロームの100mと1500mにも出場しました。練習時は99%はバスケットだったんですが、本番ではスラロームのあとに出場したバスケットの試合ではもうバテバテで(笑) スラロームにはほとんど練習しないで出場したのですが、このときは全体で最高の記録を出して金メダルでした。

―― 最強のアスリートですね。トロントでは、初めて外国人とのバスケットの試合を経験されました。

自分たちのころは、99.9%国内でやってますから、日本人の感覚でやってたら横からすーっと手が伸びて(笑)リーチの違いに慣れず、すぐにパスカットされてしまい、感覚が慣れたころには試合が終わっている、みたいな感じでした。激しくぶつかり合う現在の車いすバスケットと違い、当時は基本的に接触をなるべく避けていたのに、相手に付かれたらもう動けませんでしたね。

1999年 リアキャスター付き

―― 大会はどんな雰囲気でしたか?

結構観客が集まって応援してくれたりもしたんですけど、まず力の差がありすぎて。アメリカのチームと練習試合をしたときに、黒人の片足切断の選手がおもむろに立ってポンポンポーンとダンクするんですよ。こんなのとやるのかと思って(笑) あとは背の高さですね。ジャンプができないのでこの差はもうどうしようもないと。それで、自分たちはスピードやテクニックで勝負するしかないと帰ってから練習を積みました。

―― トロントから帰って、どんなことをされましたか?

自分たちは普通にランニングシュートを打っても後ろから取られちゃうので、レイアップを必死に練習しました。国内の試合でも、下手なレイアップで失敗しながら(笑) 周りからは「なんだよ普通に打てばいいのに」ってよく言われましたけど。自分は右利きですけど、左も同じようにできなきゃいけないから無理して左でもやって。

―― レイアップシュートとは、ゴール下に走り込んで片手で行うシュートですね。では試合に勝つことよりも、自分の力を上げることを優先したのですね。

やっぱりこれをやらないと日本選手はだめだなと、自分でも感じたんで。

―― 当時の日本は世界での実力はどのくらいだったのでしょうか?

12チームのなかで5~8位に入るのを目標に、なんとか入って8位……という厳しいものでした。今でも、6位まで行けばすごいなと思いますよ。メダルなんて簡単に言う風潮もあるようですけど、それは今の日本の環境では絶対にないなと。強いチームとやるためには外国に出なければ。たとえば、パラリンピック3ヵ月前に集合して海外でいくつも試合をして回ることができればと思いますけど、現状の日本ではみんな仕事もばらばらで、土日に集まってやる草野球のようなものだから。

―― ナショナルチームが招集されるのは数年に1回、といったところでしたか?

パラリンピックのほかに、ゴールドカップがありまして、そこにも選ばれれば4年に1回。たまたま代表に選んでもらったら海外で戦って、その経験を持ち帰って、それを皆が真似してくれて、全体のレベルアップができればいいなという望みをもってやっていました。

―― そしてそのころも、仕事はずっと続けておられた。

社長と自分2人の印刷会社にいました。それなのに、自分は合宿や世界大会があるたびに1週間とか10日間とか休むんですね(笑)。 これが10年間続いたんですけど、送り出してくれていた社長には本当に頭が上がりません。

日本の車いすバスケットのレベルを上げたい

星義輝氏 インタビュー風景

―― トロント以降、自分自身にはどんな変化がありましたか?

自分はとにかく上手くなりたい、世界で通用するようになりたいというそれだけでしたね。練習場所もあったしライバルも増えたし、そんな面でも少しずつ環境は良くなっていくなか、自分もうかうかしてられないなと。

―― 車いすバスケットをやる人が増えたってことですか?

増えていきましたね。スポーツをやるっていったらバスケットくらいしかない感じだったので、みんなバスケットをやろうってことになったんだと思います。

―― 一方で車いすは変わってきましたか?

海外で八の字の車いすを見て、当時自分は車いすの会社に勤めていたものですから、技術者に相談してつくってもらったところ、えらいよく動いて。84年ごろの全国身体障害者スポーツ大会にそれに乗って出場したら、みんなびっくりしていました。そのあと、八の字車いすの注文がいっぱいきましたね(笑) 全国のいろんなチームに呼ばれて指導をしたのですが、同時に八の字車いすも売り歩いていました。

―― 会社としてはすごいコマーシャルになったでしょうねえ。どんなことを指導されたのですか?

技術はもちろんですけどフォーメーションとか。全国数十チームあっても、指導者のいないところのほうが多かったので、シュートの打ち方とか、そういった基本的なところも教えました。

―― それは協会からの派遣という形ですか?

協会では指導者制度や派遣制度といったものはなく、直接とか、友達づてに自分に依頼が来て。

―― では星さんは車いすの性能においても、日本の選手のレベルを上げることにも随分貢献されたのですね。

自分のチームが強くなることはもちろんですけど、もうひとつ重い荷物を背負うとしたら、日本の車いすバスケットのレベルを上げることだと自分に言い聞かせてやっていました。

バスケットからテニスへ、新たな挑戦

2005年 テニス大会

―― バスケットに選手としての見切りをつけたのはどのような経緯でしたか?

88年のソウルパラリンピックのあと、もう一度パラリンピックに出るためには3ポイントを打てるようにならなければと感じて、1年間スポーツセンターに通って1日何百本とがんばったのですが、あとひとつ届かなくて。代表には選ばれても、年齢もきていたしレギュラーは望めない。若い選手を育てるためには身を引いて支えることが必要なのもわかっていたんですが、ベンチに座ることが好きじゃなかったんですね。それで体力があるうちに何かもうちょっとやりたいなと、テニスに転向したんです。だからもう、おいしいところをいっぱい食べて「ごちそうさま」って逃げてきたような感じでしたね(笑)

―― 指導者になるという選択肢はなかったのですか?コーチと選手を兼任するような人もいますが。

個々の選手を育てるというのはできるでしょうけど、チームの監督として試合を動かすというのは向いてないなと思いましてね。兼任というのも、全然。自分は不器用なんですよ。ひとつのことに深く入り込む性質なので。

―― ターニングポイントで誰かに相談するといったことは?

全然ないですね。よくしてくれた当時のバスケットの会長にも、手紙一本で「志半ばですいません」みたいな(笑)

―― すごい決断でしたね。ということは、バスケットをやりながらもテニスの練習はしていた?

だいたい全国身体障害者スポーツ大会が10月でクラブチームの全国大会が5月、その間2ヵ月くらいシーズンオフなんで、その時間を使って。バスケットの先輩たちの多くがテニスをやっていて、楽しそうだったので、自分もバスケットのオフに始めたんですね。完全にテニスに切り替えたのは、それから4,5年経った42歳ごろでした。

―― そしてまた練習の虫ですか?

友達に球出しをしてもらったり打ち合ったり。数年間は仲間と練習していたのですが、これじゃだめだと思って、柏にある吉田記念テニス研修センター(TTC)に行きました。今も国枝慎吾選手をはじめ日本のトップ選手のほとんどが在籍しているところです。当時の理事長は沢松和子さんのご主人でしたが、そこに週に4回くらい通いました。TTCのあとは北区にある東京都障害者総合スポーツセンターでウェイトトレーニングをして家に帰るという生活でした。

―― ほとんどプロの生活ですね。

まあ、食っていけないプロですね。勝てば賞金は出ましたが、優勝して4万円とか。それでなんとか遠征費がまかなえるかどうかってところでした。