-

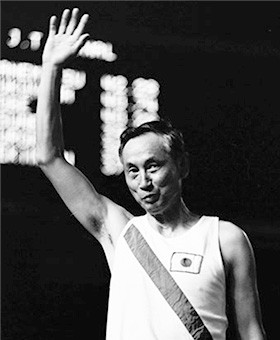

指導者としての金栗四三

指導者としての金栗四三

三島彌彦とともに日本初のオリンピアンとなった長距離走者。

執筆者:佐藤 次郎 View more

三度のオリンピック出場を果たし、日本のマラソンの魁として知られているが、この人物の偉大さは草分けランナーとしての活躍にはとどまらない。長距離走や女性スポーツの発展に力を尽くした功績である。 -

レニ・リーフェンシュタール

レニ・リーフェンシュタール

「美」だけを見ていたナルシシスト美を追求するあまり、アスリートの競技中の映像ではなく、別の場所での再撮影を何度も行ったり、多くの編集上のテクニックを施したりすることで、『オリンピア』はドキュメンタリーの枠を飛び出していた。

執筆者:大野 益弘 View more

だが、この手法によって鑑賞者・視聴者は大いに感動するとともに、作品の美的評価は極めて高くなった。

自己顕示欲が強く、ナルシシストで倫理観が欠如していたリーフェンシュタールは、しかしながら卓越した芸術的才能によってすぐれた作品を残し、のちのオリンピック記録映画に大きな影響を与えたのである。 -

臼井二美男

臼井二美男

「走りたい」の思い、支え続けて義足をつくる義肢装具士、臼井二美男も、個人の力で新たな道を切り開いてきた一人だ。

執筆者:佐藤 次郎 View more

「義足でも走ることができる」のを、脚を切断した障害者たちに伝え、走り始めようとする人々を支えてきたのが臼井である。日本での義足のスポーツが着実に前進してきたのは、その活動があったからこそと言わねばならない。 -

田中英光、虫明亜呂無、デービッド・ハルバースタム(スポーツ文学)

田中英光、虫明亜呂無、デービッド・ハルバースタム(スポーツ文学)

「競技のこころ」伝えてこそすぐれたスポーツ文学はあまたある。ここではオリンピックを舞台とした小説とノンフィクションの3篇を取り上げたい。

執筆者:佐藤 次郎 View more

そのすべてがボート競技をテーマとしているのは、意図的に選んだためではなく、まったくの偶然である。

ボートの世界には、書き手の意欲をそそる何ものかがひそんでいるのだろうか。 -

川本信正

川本信正

平和への思いに貫かれたスポーツ評論オリンピックの季節になると、必ずと言っていいほど、日本で初めてオリンピックという言葉を五輪と訳したジャーナリストとして川本信正が紹介される。

執筆者:松原 茂章 View more

川本は戦前は読売新聞記者として、戦中及び戦後の一時期を除いてその後はフリーランスとして、一貫してスポーツジャーナリズムの世界で活躍した。 -

河西三省

河西三省

前畑ガンバレ前畑頑張れ!頑張れ、「前畑、頑張れ!」の実況放送で有名なアナウンサー、河西三省氏。

執筆者:山本 浩 View more

ロサンゼルスでは、NBCとロサンゼルスオリンピック組織委員会との放送権交渉がうまくいかず、競技会場での実況放送の許可が認められない。やむなくアナウンサーは現場で試合やレースをみてはメモを取り、それを会場から歩いて10分ほどのスタジオに戻って実況調でしゃべる実感放送を余儀なくされた。 -

エイベリー・ブランデージ

エイベリー・ブランデージ

神になった「Mr. アマチュア」厳格に「アマチュア規定」を順守することを説き続け、「ミスター・アマチュア」と言われたエイベリー・ブランデージ。

執筆者:佐野 慎輔 View more

戦後は、日本のIOC復帰(1950年)を後押しし、1964年東京大会実現にも力を貸した。 -

ルードウィヒ・グットマン 中村裕

ルードウィヒ・グットマン 中村裕

歴史をつくった二つの足跡ルードウィヒ・グットマンと中村裕(なかむらゆたか)。

執筆者:佐藤 次郎 View more

「パラリンピックの父」と呼ばれるグットマンに影響を受けた中村裕の情熱により、日本の障害者スポーツのすべてが始まった。

医師である二人の足跡は、そのまま障害者スポーツの歴史である。 -

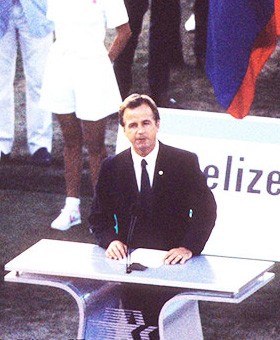

ピーター・ユベロス

ピーター・ユベロス

ロサンゼルスが悪いのではない……1984年のロサンゼルス大会といえばつねに「商業主義の始まり」と称される。

執筆者:佐野 慎輔 View more

しかし、民間活力の導入以前に、経費削減の努力が払われていたことを忘れてはならない。

ユベロスは、間一髪、オリンピックを危機から守った。ユベロス方式はオリンピックに繁栄をもたらし、「儲かる」という神話さえ生まれた。 -

ファン・アントニオ・サマランチ

ファン・アントニオ・サマランチ

「光と影」に包まれた剛腕ファン・アントニオ・サマランチについて語られる時、結論はだいたい「光と影が相半ばする」というところに行き着く。

執筆者:佐藤 次郎 View more

オリンピックに未曾有の隆盛をもたらした一方で、それに伴う負の課題も多く残したというわけだ。それだけ、オリンピックを取り巻く環境が激変、激動した時代だったということだろう。

在任21年にわたった国際オリンピック委員会(IOC)第7代会長。いまオリンピックにかかわる者たちは、その「光と影」をあらためて真摯に見つめ直し、重要な教訓として今後に生かしていかねばならない。 -

西田善夫

西田善夫

スポーツアナウンサー 西田善夫西田善夫は社会派のスポーツアナウンサーだ。

執筆者:山本 浩 View more

ことばの流れよりむしろそこにある事実を大切にする。プレーと結果との間に隠れたものをそれとなく質しにかかる。

優しい口調で伝えたにもかかわらず、あるときはそれが鋭い指摘に聞こえ、ユーモアのセンスをたたえながらそれが警句に響くことがあった。 -

亀倉雄策

亀倉雄策

オリンピックのポスターをアートにしたオリンピックの公式ポスターの第1号は、亀倉がデザインした「シンボル・マーク」そのものであった。

執筆者:大野 益弘 View more

赤い大きな丸に、金色の五輪とTOKYO1964の文字を組み合わせたデザインは、あっという間に国民に浸透していった。

そして、ダイナミックなスタートダッシュの2号ポスターは、オリンピック史上初の“写真を使用した公式ポスター”になった。当時のデザイン界に衝撃が走った。そして何よりもこの大会から、デザインが飛躍的に向上した。 -

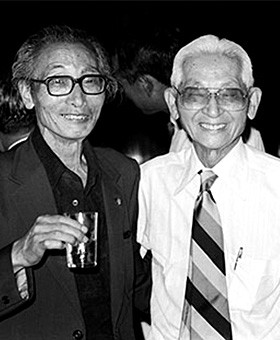

大島鎌吉とカール・ディーム

大島鎌吉とカール・ディーム

スポーツに高潔を求めて……オリンピックの公式ポスターの第1号は、亀倉がデザインした「シンボル・マーク」そのものであった。赤い大きな丸に、金色の五輪とTOKYO1964の文字を組み合わせたデザインは、あっという間に国民に浸透していった。そして、ダイナミックなスタートダッシュの2号ポスターは、オリンピック史上初の“写真を使用した公式ポスター”になった。当時のデザイン界に衝撃が走った。そして何よりもこの大会から、デザインが飛躍的に向上した。

執筆者:佐野 慎輔 View more -

鬼塚喜八郎 裸足のアベベに靴を履かせた男

鬼塚喜八郎 裸足のアベベに靴を履かせた男

1960年ローマ大会のマラソンコース、アッピア街道の石畳を裸足で走り抜いた「裸足の王者」アベベ・ビキラ。

執筆者:佐野 慎輔 View more

そのアベベにシューズを履かせた男がいた。鬼塚喜八郎。世界的なスポーツ用品メーカー、アシックスの創業者である。 -

市川崑

市川崑

「平和の夢」の運動会ですべての人を撮る市川はオリンピックを「4年に1度、地球のどこか1カ所に全部の民族が集まって、楽しく運動会をやろうじゃないか、4年に1度は集まれるように地球をやっていこうじゃないか、という夢の現われなんだ。世界に大きな戦争がないことの1つの証しとして、あるいは希望として、オリンピックは行われている」と考えた。

執筆者:大野 益弘 View more

市川はこの映画で「平和の夢」を描こうとしたのである…… -

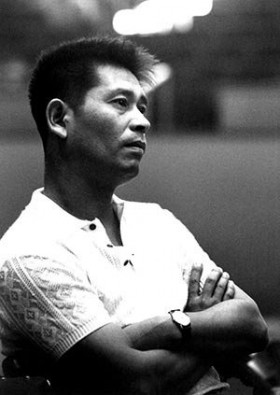

大松博文と松平康隆

大松博文と松平康隆

オリンピックを身近なものにしたバレーボールで日本にオリンピック金メダルをもたらした偉大な指導者、大松博文と松平康隆。

執筆者:佐藤 次郎 View more

二人はそのまま歴史であり、伝説であり、また、後に続く者たちが進むべき方向を見定めるためのひとつの指針ともなっている。 -

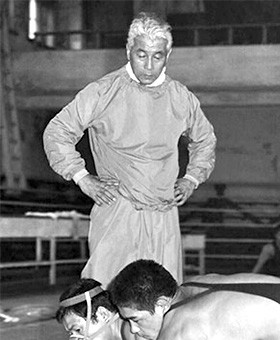

八田一朗

八田一朗

いまも色あせていない「八田イズム」八田一朗の名前はスポーツ史の中でいまも格別の輝きを放っている。日本のレスリングの第一歩を記し、一から道を切り開いてその後の隆盛をもたらした功績の大きさは、すべての競技を通じても際立っていると言えるだろう。この人物はまさしく「レスリングの父」だった。そしてまた、先頭に立ってレスリング界を牽引したその指導哲学は、数十年がたった現在もまったく古びていないように思える。

執筆者:佐藤 次郎 View more -

和田勇=フレッド・イサム・ワダ

和田勇=フレッド・イサム・ワダ

東京オリンピックへの無私の献身無私の境地で献身的に1964年東京オリンピック招致に動いた日系2世、和田勇。

執筆者:佐野 慎輔 View more

「戦後の日本を勇気づけたフジヤマのトビウオは和田さんなくしてあり得なかった。日本スポーツの国際復帰も遅れていただろうし、1964年の東京オリンピックや東海道新幹線の開通も遅れていたと思う……」

IOC副会長も務めた清川正二は生前に語った。 -

田畑政治(たばた まさじ)

田畑政治(たばた まさじ)

偉大なる「ガキ大将」田畑政治は、朝日新聞社に入社、政治部記者から政治部長、取締役東京代表、常務取締役にまで上り詰める。入社1年目に大日本水上競技連盟(水連)理事に就任以来、水連、大日本体育協会、オリンピックと深く関わり続けた。

執筆者:佐野 慎輔 View more

「どっちが本業なんだ」といわれるほど、水泳、オリンピックに情熱を注いだ。 -

岸清一

岸清一

スポーツマインドと交渉力で体協を救った男嘉納治五郎に続く大日本体育協会(日本体育協会を経て、現・日本スポーツ協会)第2代会長、日本2人目の国際オリンピック委員会(IOC)委員にして、日本漕艇協会(現・日本ボート協会)初代会長である。しかし、その存在の大きさの割には、人々に知られていないのが残念でならない。

執筆者:佐野 慎輔 View more -

織田幹雄

織田幹雄

新聞記者・織田幹雄日本選手として初めて金メダルを獲得した陸上競技三段跳びの織田幹雄。その後、朝日新聞社では運動部記者として活躍した。

執筆者:佐野 慎輔 View more

織田はいう。「競技というものは、それぞれに応じた勝負の分かれ目があり、それを引き込むやり方をつかまえなければならない。のちに監督・コーチとなったとき、大変役に立った」 -

古関裕而

古関裕而

軍歌とオリンピック・マーチ1964年東京オリンピックの行進曲「オリンピック・マーチ」を作曲した古関裕而。

執筆者:大野 益弘 View more

福島の呉服店に生まれ、戦時中には数多くの軍歌を手掛けた。阪神タイガース応援歌「六甲おろし」の作曲など、スポーツとの関係も深い。約45年間の古関裕而の音楽生活を紹介する。 -

嘉納治五郎

嘉納治五郎

種をまく国際人「柔道の父」「日本オリンピックの父」嘉納治五郎。講道館を創設し、精力善用・自他共栄という柔道の精神を説き、海外へ柔道を広めた。オリンピック日本初参加に尽力した国際人。教育界にも多くの功績を残す。嘉納治五郎がまいた種は「世界のJUDO」として、スポーツを超えた大輪の花を咲かせている。

執筆者:佐野 慎輔 View more -

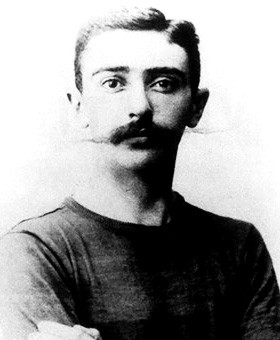

ピエール・ド・クーベルタン

ピエール・ド・クーベルタン

オリンピックの芸術と神聖オリンピックと他のスポーツ競技大会との大きな相違点は「神聖性」である。クーベルタンは「芸術」によって、大会に荘厳な雰囲気を与え、神聖性を授けることで、オリンピックを唯一無二にして絶対的な世界最高の競技大会にしたのである。

執筆者:大野 益弘 View more